2012.10.31

10.建築の旅 Ⅰ

修士課程を終えた1978年に大学時代の仲間3人で一緒に始めた設計事務所であったが、1980年ころから1年置きに、交代で4ヶ月づつの建築見聞の旅をしようということになった。そこで1981年に私はヨーロッパ建築一人旅をした。

生まれて初めての海外旅行であったが、途中タイ・ミャンマー・パキスタン・トルコなど南回りで立ち寄ってのヨーロッパ入りであった。7月下旬コペンハーゲンを皮切りに主要都市を巡った。建築学会西洋建築史図集とヨーロッパ建築案内(東大香山研究室編集)を手に古典・近代・現代建築を見て廻る旅である。以前より勉学には怠惰な学生であったので、それを補完する旅でもあった。

古典建築からオットーワグナー、コルビュジェ・アアルトあたりまでの近代建築、当時衝撃的であったポンピドゥセンターなどの現代建築まで、ローマ・パリ・ベルリン・ウィーン・バルセロナ・アムステルダム・ヘルシンキなどヨーロッパの主要都市の建築はくまなく見てまわった。兄の友人がいるパリがヨーロッパの鉄道の中心であったため、時折泊めてもらった。また、当時留学生で滞在していた友人宅(コペンハーゲン、ユトレヒト、フィレンツェ)などにも押しかけた。他で泊まるところはだいたいドミトリーのようなところで過ごした。しかし、それでも資金が心細くなった。そこで3ヶ月間ヨーロッパ内フリーパスのユーレイルパスを持っていたため、移動の時間が省けるうえにただでいつもいられる1等車のコンパートメントを塒(ねぐら)とするようになった。

10時間ぐらいの距離を走る夜行列車に乗ることになる。駅のトイレで顔を洗い、歯を磨き、カフェでコーヒーを飲み、荷物をラゲージに預け・地図を入手、見ようと思う建築を地図にマークしてからでかける。移動手段はバスや地下鉄に限られるわけだが、自然と歩く距離は増え、多い時は20kmを超すことにもなる。まさに足を棒にして、日が昇り、日が落ちるまで、建築を見てまわる。食事は駅のセルフサービスのレスランで済ますか、スーパーで買ったものを公園や列車の中で食べる暮らしだ。気をつけないと建築を見るというよりは行くことが目標になってオリエンテーリングのようになってしまう可能性がある。とにかく毎日こうやって過ごし幾千もの建築を見て回った。

97年に久しぶりヨーロッパ一人旅をした。このときはピーター・ズントー、ヘルツォーク&ド・ムーロン、コールハース、ジャン・ヌーベルなど当時話題となった建築を見たかったからである。また、ユーレイルパスを購入し、個室寝台車やパノラマーカーなどにのり、普通のホテルに泊まって旅を満喫した。久しぶりではあったが、あまりに楽しかったものだから、翌98年に今度はスイスにしぼり、前半は建築一人旅、後半は妻と合流して観光旅行をした。今度はボルボのV70をチューリッヒ空港からレンタカーを借りた。左ハンドル、右側交通でいきなり土地勘のない高速道路に飛び出し往生したが、慣れてくると非常にスムーズで前年行きにくかった山の奥のほうにも楽々行ける。後半はグリンデルワルドを中心にユングフラウやツェルマットなどの観光地をまわった。

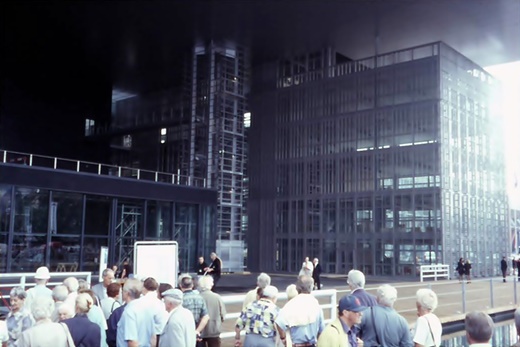

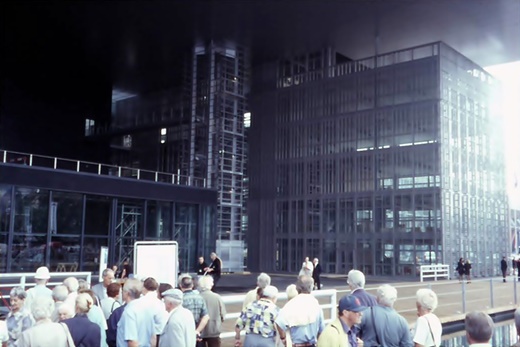

ある日ミューレンという素朴な村に行き、さらにある映画「女王陛下の007」に登場して一躍有名になったシルトホルン展望台に行った。アルプスを背景にした大パノラマが見えるはずであったが、霧がかかって何一つ見えない。天気予報も芳しくない。そこで急遽「ルツェルンに行こう。確かジャン・ヌーベルが設計したルツェルン文化・会議センターが完成しているはずだ。」と思い、車をルツェルンに向かわせた。駐車場がいっぱいになっている。世界3大音楽祭の1つルツェルン音楽祭があるらしい。実はルツェルン文化・会議センターのおりしも?落としの日であった。建物のエントランスに行くとなんとジャン・ヌーベルがマスコミのフラッシュを浴びながら入場するところではないか。建築家の「ハレの日」の始まりに遭遇した。脇から思わず手を振ってしまった。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2012.09.30

9.美しい応援

久しぶりにサッカー観戦をした。初めての埼玉スタジアムである。最寄り駅の浦和美園駅からは20分ほど歩いてゆかなくてはならない。試合開始1時間前であったが、20mぐらいの幅の進入路は人で埋まっている。ほとんどの人が赤いユニホームを着て、既に赤一色だ。浦和レッズvsガンバ大阪の試合である。名門同士の対戦カードである。野球でいえば巨人阪神戦、スペインサッカーでいえば、レアルマドリッドvsバルセロナといったところか。以前日本リーグで人気のあった三菱重工vsヤンマーでは1960年代から国立競技場をいっぱいにした。それに匹敵するゴールデンカードである。双方日本を代表するクラブチームだが、今年のレッズは優勝争いに加わっているが、ガンバはJ2への自動降格争いの真っ只中といったところで、だいぶ分が悪い。

私は高校時代サッカー部に所属し、サッカー一途の生活をしていた。まわりから相当に冷ややかに見られていた。当時はオリンピックで銅メダルを取り、注目はされていたが、野球が全盛で、ワールドカップの存在すら知られていなかった。高校がサッカーの聖地国立競技場が近くにあったせいもあり、プロチームが来日すると当時どうしてわかったのか覚えていないが、国立競技場で公開練習を授業サボって見に行った。サントス、ボルシア、アーセナルなどを見た。今から思うとなぜ、近所の高校生がいとも簡単に見ることができたのが不思議に思われるが、当時のセキュリティはその程度のレベルであったということだ。また、当時から、代返が横行し、制服など着てゆかなくてもよかった自由な校風からでもあったと思う。1993年Jリーグが発足し、企業スポーツから地域スポーツに転換された。各チームは地域を中心とした育成を行ってきた。今や子供たち一番の人気スポーツになり、各レベルが底上げされ、現在の男女日本代表の原動力となっている。隔世の感がある。

試合が始まった。国際試合でもないのにプロ野球は毎試合開始時に行う間の延びた国歌斉唱がないのがいい。バルコニー席の中央に近くに座る。戦局がよく見える。名前を知っている選手が多かった。が、それが誰かはわかりにくい。とりあえずピッチと電光ボードに記されている背番号と選手名を交互見ながら、観戦する。首が疲れる。レッズの応援は2007年FIFAクラブワールドカップで3位に入賞した時にワールドクラスと賞された。迫力がある。毎日のように繰り広げている、プロ野球とは違い、ホームでは2週間に一度だから気合が入っている。バックスタンドでスタンディングでの応援団の合唱が途切れなく続く中、味方の好プレイには拍手ですぐに対応する。実にやさしい。敵陣へのブーイングもあるが、これは意外とおとなしい。一方ガンバの応援は孤軍奮闘だが、1点先行し、勢いがありノリがよくなる。レッズファンのつもりだったが、思わずガンバの応援もしたくなる。判官贔屓ということか。

あっという間の90分間であった。後半レッズは逆襲を図ろうとしたが、終盤に3点たてつづけに取られ、結果は下位低迷のガンバ大阪が、好調浦和レッズをなんと5-0でこのアウェイの埼玉スタジアムで圧勝してしまった。観衆は46046人と発表された。この大観衆の熱狂の中で試合展開は常に偶発的だ。翌日の報道ではレッズがサポーターから強烈なブーイングを喰らったとか書かれていたけれど、ピッチ全体での雰囲気としては大勢のレッズファンはただ呆然としていただけだった。近隣の諸国で日本代表が国際試合をするときはこうはいくまい。過去一部Jリーグで懸念されたことがあるが、だいぶ修正されている。日本のスポーツファンのマナーは、成熟しつつある。このまま進化し世界のモデルとなるようになってほしい。ついでに政治・外交もそうならないかなと思う。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2012.08.31

8.屋久島の旅

お盆休みに屋久島に行ってきた。いつもは名所、名建築を見て駆け巡る「移動の旅」だが、今度は屋久島だけに腰をすえ6泊した。屋久島は日本の縮図のような島だといわれている。四方海に囲まれ、狭いながらも海抜2000m近くある山々がそびえている。海岸線のふもとは年平均気温が20℃前後で亜熱帯の気候であるが、最高峰の宮之浦岳では年平均気温が6℃で北海道と同じ気候である。海からの季節風の影響を受け、夏は黒潮の湿った空気、冬は北西の湿った冷たい空気が山に当たると多量の雨や雪となる。海岸線から海抜1000mくらいまでは照葉樹林(常緑の広葉樹林)帯である。日本では一番まとまっているといわれる。1000mから1600mぐらいのところまではスギ樹林帯で、スギ、モミ、ツガなどの針葉樹と常緑広葉樹のヤマグルマ、落葉広葉樹のヒメシャラなどが群生している。それより上はヤクシダケ草原帯といって常緑や落葉の低木が群落をつくっている。氷河期は日本と陸続きであったため動植物も日本の南限となっている種が多い。花崗岩が隆起してできた島で、平地があまりない。岩がごろごろした山に植物がしがみつきながら生長する。厳しい環境が豊かな自然を育むといったところか。

まず、周囲132kmある海岸線の一周のドライブをした。海がめ産卵の浜辺、トビウオの漁港安房、ゴマサバの港一湊、1年間8000mmもの雨が降る山間部からの水が一気に落ちる名滝の数々、突如ヤクザル、ヤクシカの群れと遭遇する西部林道、アルプスのアイガー北壁のように海岸から聳え立つモッチョム岳などこの島でしかない自然を瞬く間に堪能した。

次は山である。海抜約1200mの登山口から、海抜約1600m日本最南端の高山湿地帯、花の江河までの往復である。きつい上り下りの繰り返しで結構ハードだ。猛スピードで上り下りをし、再び登山口に帰る。女性2人組が淀川登山口でへたり込んでいたので声をかける。最高峰宮之浦岳に日帰りで帰ってきたという。6時前に出発し、往復9時間かけての帰還だが、暑さと疲労感でだいぶ音を上げていた。でも山頂は360°のパノラマは絶景で気持ちよかったそうだ。そういえば、私は19歳のとき北海道ひとり旅の途中利尻岳に登った。海抜0メートルから日帰りで標高1,721mを登ったのを思い出す。若かった。

次の日は、屋久島メッセンジャーというエコツアーガイドを主宰している菊池さんに白谷山水峡を案内してもらった。映画「もののけ姫」のモデルになったといわれる苔に覆われた神秘的な森である。彼は屋久島の森の語り部である。しかし彼は屋久島の人ではない。東京でサラリーマンをしていたところ、自然とともに暮らすため、一念発起して、家族とともに移住してきたそうだ。森の成り立ち、仕組み、楽しみ方、問題点などを丁寧に説明してもらう。帰りに彼の直営ショップに立ち寄った。屋久島産の石積みの塀で囲われた空間である。交通量の多い周回道路から切り離され、内部と外部が融合した別世界の空間がつくられていた。設計者は堀部安嗣さんである。新建築2011年10月号に16ページにわたって詳しく紹介されていた。

翌日のカヤックツアーガイドの池田さんも筑波から移ってきた自然を愛する人であった。そういえば、ホテルの従業員の多くの人達も移住組であった。屋久島は老人の割合が高く、人口の自然減もあるが、本土からの若い人の流入も多く、人口もわずかに増える傾向にあるという。電源は豊富な水資源からの水力発電でほとんど賄い、豊富な自然資源で自給自足的生活が成り立つ可能性がある。薪で風呂を焚く家も多いという。

遅ればせながらこれからはトレッキングやカヤックなど自然と絡むスポーツをやりたいと思った。5年後、10年後彼らはそして私はどう暮らしているのだろうか、しばらくしてもう一度行きたいと思った。そのときには、屋久島最高峰、宮之浦岳1936mに登ってみよう。(早く行かないとエライ年に・・・。)

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2012.07.31

7.野外コンサート

夏のフェスティバルの季節である。私がこの種のイベントに生まれて始めて行ったのは、1971年8月の箱根アフロディーデである。人気のポップス、フォーク、ロック、ジャズの出演者が出た後、「とり」はピンクフロイドであった。当時、プログレッシブ・ロックとして最先端を走っていたが、メンバーが建築学科の同級生ということでさらに興味を持っていた。コンサート会場は、箱根の芦ノ湖湖畔にある成蹊学園の寮が建つ広大な野原。客席は後ろのほうが低くなり、ステージを仰ぎ見るような通常の逆の構成であった。薄暮の夕暮れにスタートし、新曲「エコーズ」が演奏されたとき、霧が湖畔から次から次にステージに向かって舞い上がっていった。照明効果も加わり、霧の中での幻想的な光景であった。ハイテクと自然が生みだした舞台効果は今でも語り草となったコンサートである。初めて聴いた野外コンサートが、幸運なことにこの伝説のピンクフロイドのライブであった。

以来「野外」を好むようになった。その後、いろいろな「野外」に行くうちに、毎夏1度は行きたくなるようになった。何よりビールでも飲みながら、リラックスして聴けるのがいい。いまでもロックやフォークのフェスティバルはまだ続いている。しかし、ジャズはなくなってしまったのが少しさびしい。運営側としては天候に左右されやすく、空やまわりの背景が音を吸収し、デッドな音場になり、音響効果の調整が難しいからだ。しかし、ホールのような密閉された空間ではなく、外に抜けている環境は「気」が抜け、緊張が解かれるのがいい。スタジアムでも同様である。ドームより青天井のほうが気持ち良い。私はキースジャレットが大好きで、1974年日本で最初に行われたソロコンサートから聴いている。しかし、キースは最近のコンサートで、場内の騒音(携帯の着信音、咳やくしゃみなど)により、演奏を中断したことがある。張り詰めたコンサートホールのそういう緊迫感は、私は苦手である。その点野外でのコンサートでは自然がつくる暗騒音の中で、人が発する小さな音は消されるため、充分に気楽なスタイルで聞ける。1972年初夏、合歓ジャズインでのことである。激雨の雨あがりに深夜の空に星が瞬きはじめたころ、周りのカエルの鳴き声も絶頂になり、チックコリアの演奏は始まった。その2曲目は、そのカエルの声を聴きながら、ピアノの音の間に生かすようにして演奏した。通常ならノイズであるところをサウンドとして生かし、アドリブで演奏した。その臨機応変で聴衆を喜ばせるのは彼の真骨頂である。野外ならではの自然と融合したインプロビゼーションであった。

オーストリアのブレゲンツ音楽祭は、毎年7月から8月にかけて開かれる夏のフェスティバルである。ボーデン湖上に作られた舞台で行われる湖上オペラが有名である。以前から一度訪れてみたかった。その人気の名所の近くに、スイスの建築家ピーター・ズントーが設計した美術館ができたのを知り、1998年に念願のブレゲンツに行った。出しものはG・ガーシュイン作曲のオペラ「ポギーとベス」。カフェで腹ごしらえをして、早めに会場に行く。ドイツ、スイス、オーストリアにまたがる細長いボーデン湖は角度によっては水平線が見える。その奥に沈む夕日を見ながら、開幕を待つ。湖上に浮ぶようにしつらえた仮設のステージ。それを取り囲むような扇形のスタンドに観衆が徐々に埋まって行く。事前の準備がなかったため、ストリーはよくわからなかったが、そこに漂うだけで、時がたつのを忘れてしまっていた。「野外」にもいろいろな可能性があるが、日常も非日常にも、この季節はいろいろ活用できるのではないか。そして湖も。日本にも素晴らしい湖はたくさんあるのになあと思う。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2012.06.30

6.英国贔屓

今年はオリンピックイヤーだ。1948年以来64年ぶりに7月ロンドンで開催される。我々の世代ではオリンピックといったらなんと言っても東京大会が思い出される。しかし私は幼少からスポーツ好きではあったが、東京大会にはあまり興味がなかった。というのもその年はビートルズ旋風の年だったからだ。オリンピックどころではなかった。私が中学校に入る年の年頭にビートルズ・ブームがヨーロッパからアメリカにうつり、直ちに全世界を駆け巡った。その夏ビートルズの映画「HARD DAYS NIGHT」が封切られた。年上の高校生のお姉さんたちが総立ちでスクリーンに向かって絶叫し、後方の席では映像はおろか、音も絶叫でかき消され何が何だか分からない状況であった。中学校に入ったばかりの私にとって、制服、腕時計、フォークダンスなどすべてが新鮮で新しい出来事だったが、その中心にビートルズがいた。竹内まりやが「マージービートで唄わせて」で≪64年のレコード棚にある心震わせたあのメロディ?・・・≫と呼ばれる1964年のことである。

日本では1962年のデビュー以来の曲が一斉に登場した。晩秋に発売された「アイ・フィール・ファイン」までドーナッツ盤と呼ばれるシングル盤が14枚発売された。ほとんど友人を通じて[また借り]して聞いたが、アルバム「ミート・ザ・ビートルズ」は小遣いを貯め、やっとの思いで購入。毎日2回以上レコードの溝がすりへるまで聞いた。瞬く間に「英国贔屓」になった。

その2年後にビートルズは来日した。狂騒のなかで3日間5回のコンサートである。中学3年当時必死の覚悟でチケットを手に入れ、そのうちの1回を聞いた。神様のように思っていた彼らを見に出かけた。ところが当時の音響システムは充分でなく、非常に聞きにくかった。歌を聞くどころでなく、神様は実はヘタクソというか手を抜いていると子供ながらに感じてしまった。音楽への興味はすでにロック、フォークソング、ボサノバ、モダンジャズなどに広がっていたが、ビートルズは少し薄らいでいった。

高校に入ってサッカーをやるようになったが、ワールドカップ・ロンドン大会でのイングランドの優勝の映画「ゴール」を見たりして、英国への憧れはさらに強まっていった。

1981年その憧れの国にはじめて訪れた。4ヶ月間ヨーロッパ建築ひとり旅の終わりのころである。3ヶ月のユーレイルパス(イギリスを除いたヨーロッパの鉄道のフリーパス)の有効期間が終わったあとに行った。しかし、お金は尽きていて、チェルシーのドミトリーに5泊ほど泊っただけである。ロンドン市内だけであるが、学生時代愛読していた植田実さん編集の「都市住宅」誌にでていた集合住宅を見まくった。

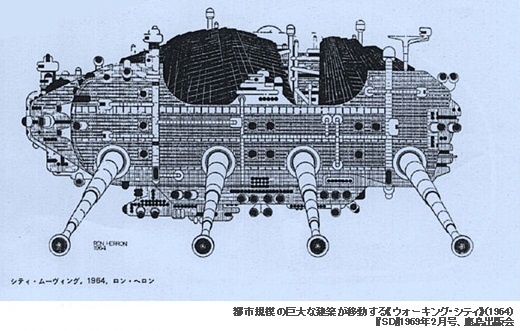

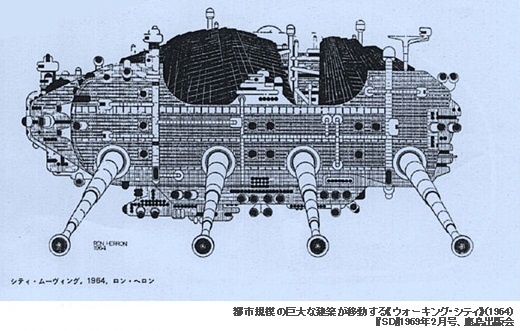

その後1990年やミレニアムイベントがにぎやかだった2000年ころに何度か英国を訪れた。ハイテク的表現を生かした新しい建築空間を見たかったからだ。そのころイギリスの建築家はその先進性から世界中に出向いて仕事をしていた。そういえば1960年代にイギリスで結成され、70年代初頭まで活躍した前衛的建築家グループ「アーキグラム」というグループがあった。彼らは斬新なアイディアとグラフィカルな表現で建築界に強烈なインパクトを与えた。メディアを通した発表に実作はなく、アンビルトでコンセプトによって既成の建築的規範から乗り越えようとした。英国への憧れは保守的な文化や生活に興味があったからではない。私にとっての英国は、古い枠組みを壊し、概念を拡げてゆく人たちへの憧れであったのだと思う。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2012.05.31

5.住む場所に影響を与えるベクトル

設計:谷内田章夫/workshop phote by Imbe Isao

2012年度グッドデザイン・ベスト100「インゲン」

東京スカイツリーが開業した。さして形が格好よいものでもないけれど不思議と大変な人気である。でも東京の人の流れが変わり、下町が注目されるのはとてもいいことだと思う。この方面は今まで過小評価され続けてきた。どちらかというと東京は南西方向に人気がある。いわゆる城南地区に高級住宅街があり、いわゆるおしゃれな街が多い。でもその人気だけで都市が成り立つものでもない。人はそれぞれ気に入った場所で暮らす。志向の多様性が都市の魅力をつくると思う。それでは人の住む場所を決定する要因はなんだろうか。

職場と郷里を結ぶ線上に居を構えることが多いという人がいた。居住地を決める要素は、そのほかに学生時代に居住していたところ(大学などの近くに住んでいた場合)や配偶者の実家の位置なども影響を与えると思われる。慣れ親しんだ場所と利便性がよいというところで決まるのがおおかただ。その中でもやはり活動の中心の場と郷里の方向は決定付ける最も大きな要因だと思う。しかし、これは実証的なデータに基づくものではない。人から聞いてなるほどと思っていたことを、その後しばらく周りの人に当てはめて、少しずつ検証したうえでそう感じている。

東京周辺で言うと神奈川、東京の城南地域は近畿東海を含めた日本の西側出身者の数は、東と北の人たちに比べて圧倒的に多い。明治維新以降活躍した、政財界文化人も圧倒的に多い。したがってこちらのエリアは早くから栄え、港区、目黒区、渋谷区、世田谷区などは人気が高い。それに比べて、東と北の方面は中部日本から東北にかけての地域を後背地となるためいささか分が悪い。特に東は千葉や茨城の先は海でさらに分が悪い。しかし、都心部への通勤時間の短さや道路整備等の充実や臨海都市や都市リゾートとの連結などで意外と健闘している部分も多い。

卑近な例で恐縮だが、私は、父の出身地で勤務地である新潟市で生まれ、父の転勤で3歳のとき東京の小金井市に引っ越してきた。5歳のとき世田谷区の桜丘に新築の社宅ができたのでそこに移った。しかし、1960年代の後半から、都市のドーナッツ化現象が進行し、都内から郊外に住居が拡散していった。私が18歳になると父親が西東京市のひばりが丘に家を買い、引っ越した。世田谷の小田急線の千歳船橋に慣れ親しんだ私たち母子は、多摩川を越えた登戸とか向ヶ丘遊園あたりを望んだ。事実、当時まわりは川向こうの神奈川方面に転居する家族が多かった。それなのに父が選んだのは我々があまりいったことのない方向に向かった。ひとつには、大手町まで通うのに池袋経由のほうが近かったということもあるかもしれないが、知らず知らずのうちに郷里という引力に引っ張られたのではないかと今では思う。確かにこのあたりに住んでいる人は信州北陸方面の人が多かった。

しかし、情報社会の発達で昔ほど地域差がなくなり、そのベクトルの強さは以前より薄れてきたような気がする。日本橋久松町でアパートメントを計画しているが、大通りから少し中に入った静かなエリアである。かつては問屋街として江戸時代から栄えた所でもある。どのようなベクトルが引き合って人が集まってくるのだろうか。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2012.04.30

4.逆らい続けるキューバ

オマーラ・ポルトゥオンドがこのゴールデンウィークにブルーノート東京に出演する。

オマーラは「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」(1999年)にも紅一点で登場した長年にわたってのキューバの歌姫である。今回はキューバ・ジャズの巨匠チューチョ・ヴァルデス(p)との競演だ。チューチョ・ヴァルデスは1970年代に「イラケレ」というバンドを結成し、ラテンとジャズとアフリカ音楽を融合させ強烈なサウンドで世界中に旋風を巻き起こした。閉鎖的な感のある社会主義国の暗いイメージを払拭した出来事だった。そのイラケレのコンサートを1980年7月日本青年館で聴いた。身体能力あふれた超人的な演奏に驚嘆したのを憶えている。一遍でキューバ音楽が好きになった。その後もモダンジャズからポップスまで高度な音楽性を維持している。

2005年11月葉巻好きの友人達とキューバに行き、首都ハバナで一週間過ごした。キューバは葉巻の名産地で最高級のブランドが多い。葉巻マニアにとって、キューバは聖地でその買出しに行くようなものだった。持ち出せる本数に制限があるため、非喫煙者である私も運び屋?として協力した。対立しているアメリカ経由の便がないため、カナダのトロントで1泊してからの入国である。世界遺産であるハバナの旧市街は唄であふれていた。レストランやバーには、どこからともなく流しのようにミュージシャンが現れ、突如ライブハウスと化す。いずれもプロのミュージシャンだが、国家公務員でもあり、原則は国から給料をもらって暮らしているそうだ。外貨獲得のために国が観光に力を入れているからだ。

街で見かける車の多くはポンコツ車で50~60年にわたって使われ、乗り合いタクシーなどで使われている。比較的新しい車両は、国営企業の所有するもので、座席が空いていていたら無料で相乗りを拒否できない法律となっている。したがってヒッチハイクは公認である。国のものは人民のものであり都合のつく限り平等に使おうということだ。資源を大切に使い、助け合いの精神を保っている。

キューバも現在の日本と同様に食糧は輸入に依存していた。住宅地に行くと食糧配給所が目に付く。市場などでも買えるが、主だった食糧は配給である。ソ連崩壊の後、90年代アメリカの第三国も巻き込んだ経済制裁法による理不尽な経済封鎖によって深刻な食料不足に陥った。そこで食生活の見直し、食糧の自足率を高めるさまざまな努力がおこなわれた。都市内での野菜の栽培や家畜の飼育が試みられたり、農村では有機農法によって既存の資源を使った効率のよい農業に転換したという。そして危機をしのいだ。逆境が生んだ進化である。

医療と教育は原則無料だそうだ。お金がなくても、能力と意志があれば進学できる。事実、キューバの医師の数は多く、人口に対しての医師数は、日本やアメリカよりもはるかに多く、地域格差も少ないといわれる。医療水準も高く、平均寿命は先進国並みだといわれる。また、低開発国や被災地の支援などに協力して、国際貢献を国をあげておこない、国際的に評価されている。

キューバは経済的な水準は低いが、生活レベルは低くない。社会主義国であるがための不自由さはあるかもしれないが、何故か人々の表情は明るく、文化的に豊かに暮らしている。ヴェトナムとともにアメリカに逆らい続けた国は凄いと思う。どこかの軍事国家は別として。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2012.03.31

3.花見

今年は寒さが長続きし、3月末になっても未だにさくらの花が芽吹いてこない。開花がとても待ち遠しく感じる。さくらは長い冬の寒さに終わりを告げ、身も心も温かい空気に解き放たれる。お花見は大好きで、以前からわが事務所の重要なイベントのひとつとなっている。年度が変わり、卒業入学などの行事と重なり、節目を彩る花である。また建築の場合、3月竣工ということが多く、仕事でも節目となっている時期に咲く花である。予報では開花具合によって咲き始め、三分咲き、五分咲き、七分咲き、満開、散り始めなどと刻一刻と報道される。これは世界から見ても珍しいといわれる。気候の穏やかさの指標が花の見ごろと呼応している。

1980年代前半のことである。知合いの不動産会社の人に誘われ、夜、青山墓地で花宴をした。7,8人であったが、花が見事に咲き乱れるなか、奥まった通路に小人数の数グループだけが味わう悦楽の時間・空間を過ごした。しかし、不敬にも死者が眠る慰霊の場所である。こんなところでお酒飲んでもいいかなと思いながらも、東京の真ん中にある桜の秘園で思いがけないサプライズ・パーティについ場所もわきまえず、酔いしいれてしまった。その後、それで評判が立ったのかどうかわからないけれどバブル期あたりから、そこで花見をする人が増え、屋台も現れ、人気のお花見スポットとなった。毎年、深夜まで酒宴が繰り広げられた。考えてみれば奇妙な光景である。それが近年宴会禁止になったと聞く。ゴミの散乱や騒音、トイレ以外での小用など、迷惑行為があり、近隣の住宅からのクレームが積もり積もったようだ。ある意味で当然のことかもしれない。何事も行き過ぎは問題である。非日常を通り越した単なる狂乱であったかもしれない。京都では花見といってもお寺、神社を巡ったり、哲学の道を歩く程度で、外で酒宴を開くのは円山公園と鴨川べりに限られているようだ。その点、東京はどこでもにぎやかだ。

以前設計した「清水の家」は居住空間が中庭を取り囲んだ住宅である。中庭というボイド空間を挿入して、内と外が一体化するように考えた。ひとつの家の広さや奥行を最大限感じることができる仕組みだ。その中庭に植えたのが、さくらである。華があるからだ。さくらは成長が早い。数年でその家のシンボルツリーとなった。身近にさくらが楽しめる。毎年、花が咲くと花宴が開かれ、多くの来客があり、年々盛り上がっているようだ。

今計画している練馬区の西大泉の集合住宅では、集合の中心となる中庭にまとめて桜を植える予定だ。どの家、どの部屋からも桜が見える。各住戸入り口周辺の外部スペースにテーブルを置いて、その季節は、お客さんを呼んで桜のホームパーティが出来るように考えた。その宴を介して、程よいつながりが生まれればと思う。花が散ったら、葉桜で早緑に。夏は中庭に葉が鬱蒼と生い茂り、まとまった日影をつくり、冬は陽だまりとなる。季節感を味わいながら、室内気候調整の装置となる。完成が今から楽しみだ。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2012.02.28

2.都市を走る、体で知る

中国が開放都市を制定し、自由個人旅行が出来ることを知り、1986年に単身で深セン、広州、桂林、昆明、北京、上海、西安、成都、拉薩(ラサ)を廻った。(今思うと列車や飛行機のチケットが事前に予約できない中、その都度割り込みが多い長蛇の列を並びながら、1ヶ月でよくここまで廻ったと思う・・・・・。) 当時はみな人民服を着ていて、車はポンコツ、バイクもあまりなかった。移動するのに使うのは自転車。ホテルの従業員に聞いてみたら、日本なら電車で行く距離を皆それぞれ自転車で通っていた。自転車集団は広い道路を蟻の大群の移動のごとく都市の中を蠢いていた。自転車の燃料は食料であり、人々はみなスリムだった。

2002年に友人たちとシシリー島に行ったとき、朝昼晩とグルメ三昧の日々、数年前から始めたジム通いでしぼり始めた体がリバウンドするのが気になり、早朝散歩をした。そのうちより負荷がかかるほうがよいと思い、坂を登っていったら、州都パレルモ市内を一望できる丘に偶然たどり着いた。朝食前約1時間、息を切らしてのぼり、ギリシャ時代より航海者や商人達の交流の拠点となった古都を眺めおろした。心地よかった。朝食もさらに美味かった。同行者たちにその気持ちよさを自慢せずにはいられなかった。帰路ローマに泊まったときも朝食前にローマ市街を今度は、走ってみた。コロッセオ、フォロ・ロマーノ、パンテオンなど2000年前の都市の尊大な残像が次から次に現れてくるのに感動した。しかし、起き抜けで出かけたため、途中で催してしまった。早朝から開いている施設がなくあせったが、かろうじて開いていたバールのトイレに駆け込んだのを憶えている。

以来国内外を問わず、リバウンド防止のため、旅行先には必ず、ランニングシューズを持ってゆく。ホテルのジムで済ますこともあるが、やはり外をかけるのが一番気持ちいい。シンガポールでもマリーナ地区で走った。こんな暑いところを走れるかなと思ったが、早朝の海からの風が気持ちよい。意外にもシンガポールでもランニングブームでたくさんの老若男女がランニングしていることに気づく。ランニングコースとなって最近出来たモシェ・サフディ設計のマリーナ・ベイ・サンズなどを周回する。都市の中をかけることは、都市の大きさや存在を体で感ずるのに一番手っ取り早く、手軽な方法であると思う。五感にダイレクトに響いてくる。

去年「東京マラソン2011」を走った。初フルマラソンのトライだ。10年ぐらい前から少しずつランニングしていたけれど、フルマラソンはそのうちにと思いながら、思い切れずいた。それでも年に3回ぐらい10kmレースに参加などして準備はしていたんだけれど・・・・・。なんとか走り終えた。36,000人がかける都市のお祭りは思っていた以上に楽しかった。何より沿道からの声援に勇気付けられる。練習ではとても走り続けられないスピードでもなんとか我慢できる。中盤は先が見えずつらいけれど終盤になるとここまで来た自分が嬉しくなってくる。42.195kmは私鉄や地下鉄は1駅1kmぐらいの間隔だから42駅ぐらいを通ることになる東京マラソンでは数えてみたら地下鉄で50駅は通過していた。50駅あったら都市内でもかなりの範囲を廻ることが出来る。大都市のおおよそをつかんだ気分になれる。

去年は川越(ハーフ)、奈良のマラソン大会に出場し、今年は東京マラソン2012、京都マラソン2012(今年が第1回目)に出場予定で歴史ある都市を体で感じたいと思っている。さらにその後は、パリ・ローマ・ニューヨーク・ヴェネツィア・ウィーンなど歴史ある都市の海外の大会に参加したいなと思う。パリマラソンは「凱旋門近くからスタートし、シャンゼリゼ大通りを走り、コンコルド広場からルーブル美術館、ノートルダム寺院を周回し、ヴァンセンヌの森、セーヌ河畔沿いからエッフェル塔、ブローニュの森を駆け抜けてフォッシュ大通り(凱旋門近く)でゴールする。」という。4、5時間の間で都市のつながりを体で実感できるそんなことを考えるだけでワクワクしてくる。マラソンはちゃんとした準備さえすれば、完走は誰にでもできるものだと思う。「走る建築家」はこのところ会うひとごとにフルマラソンを薦めている。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2012.01.31

1.くるまの話1

小さいころから乗り物が大好きでした。特に車は、近所の八百屋、酒屋さんのおにいさんにお願いして、配達のオート3輪や軽自動車助手席に乗らせてもらうのが放課後の楽しみでした。でも交通図鑑に描かれていたポルシェとかサンダーバードとかのスポーツカーには興味ありませんでした。

そんな私が、実際に使うくるまはやはり実用的なものでした。いわゆる箱型のセダンまたはスポーツカーにはまったく興味がなく、最初に買った車はホンダZでした。360ccのミニカーで、大学2年の時、家庭教師や肉体労働のアルバイトを必死に貯めて中古車を買いました。これは4人乗りですが、後ろの窓が開き、後部座席を倒すとA0の製図版やB1の大きさの敷地模型が運べました。360ccとはいえ、第三京浜を時速120km以上で楽々走ることが出来る優れものでした。

しばらくして、中古のニッサン・チェリークーペに乗り換えました。これもコンパクトカーですが、中もだいぶ広く、スピードもさらに速くなりました。友人の引越しにも威力を発揮しました。この調子で後ろが開くステーションワゴンタイプを乗り継ぎ、5代目は新車のパジェロ・ロングでした。これはとても頼もしかった。箱型でシートの高さが高くなり、まるでトラックのように感じました。7人乗りで、荷物もたくさん積め、屋根も使えました。悪路や雪でもヘッチャラでした。時はおりしもスキーブームで、動くリビングルームのように毎週のように出かけました。

車というといかに暮らしの中で使えるかということがまず頭にうかびます。パリ・ダカールラリーでも、カミオンクラス(オフロードトラック)、日野レンジャースvsダフトラックなんかについ興味を持ってしまいます。CasaBRUTUS2004年7月号で「あの建築家が選んだ車」というアンケートがあり、私はワーゲンバスを選びました。多くの建築家は、スポーツタイプか、箱型に二分されていましたが、同じ箱型でも一番大きいのが、私の選んだワーゲンバスでした。

そんな調子で6台目のニューパジェロにいたっては性能も大きさもさらに上まわり、無敵の動くリビングルームとなり、10年以上乗り続けました。ディーゼル車への風当たりが強くなったころ7台目としてホンダ・ラグレイトに乗り換えました。コンセプトはファーストクラスの機内だそうで、全長5.105㎜、幅1.935㎜、高さ1.740㎜の空間に3500cc240馬力エンジンは、極上の乗り心地でした。しかし、今まではいずれも国産で基本的に燃費がよかったのですが、この国産ブランドはカナダ製で車重もあり、燃費が悪いのに気づきました。気がついてみれば、あまりの大きさにスタッフは運転を嫌がり(というよりは怖がり)、自分で運転するばかりで大きな空間に一人乗りのときが多かったのです。そんなこんなで8台目は誰でも簡単に運転でき、燃費もよく、機動性もある実用的なホンダ・フィットにしました。これで充分でした。

自宅は、18年前建てました。機能的に配列した設備や収納空間をつなぐのが、大きなリビングルームで天井高5メートルあり、体育館のような空間です。大は小を兼ねるつもりでつくりました。パーティをするとかなりの人数を許容し、とても楽しかった。しかし、年代を重ねてきた現在、気がつけば寝る以外はお茶の間のダイニングにいるだけで、リビングルームは単なる通路としてしか使いません。車と同じようにいつかはコンパクトな家に住むことも考えていくのかなという気がしています。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可