2013.08.31

20.自然案内人

くじゅう連山扇が鼻 阿蘇中岳火口

奥天降川エコツアー 奥天降川昼食

昨年夏の屋久島のエコツアーがすばらしかったため、今年もまた九州で自然に浸ろうということになった。お盆休みにくじゅう高原に4泊、霧島高原に2泊した。初日は星空観察会に参加、おりしもペルセウス座流星群の最大出現時期とも重なった。標高が高く、空気が澄み、湿度が低く、明かりが無いという星空観察の三大好条件を満たしているため九州でも有数のスター・ウオッチングエリアらしい。中山恭一さんというネイチャーガイドの方に天体望遠鏡持参で解説していただいた。何十億光年からの光と宇宙の成り立ちを語ってもらった。

翌日、彼にくじゅう登山を案内してもらった。山の成り立ち、植生をレクチャーしてもらいながら山道を登る。しばし立ち止まり、草花の詳細についてルーペを使いながら解説してもらう。標高1698mの扇が鼻にあるお花畑のような草原が到達地であった。我々の構成を見ながら、彼が考えたお勧めスポットであった。最高峰の中岳よりは100mほど低いが、植物が豊富で眺めがよく、限られた時間でもくじゅうを堪能できた。彼はシタールの演奏家でもあるそうだ。インド音楽家のラヴィ・シャンカールの演奏を聴いて感動し、シタール奏者になった。もともとはプラントの鉄骨工事業をしていたが、需要が低迷していた。一生は限られているから、一念発起し、好きなことを続けようと家業をやめ、演奏家の傍ら、ネイチャーガイドをして大好きなくじゅうの魅力を発信している。大学では哲学を勉強されたそうだ。大分弁なまりで難解な言語はつかわない。彼の生き方そのものが哲学のようである。

次に阿蘇ジオパーク協会の紹介で高嶋信雄さんに阿蘇のガイドをしてもらった。阿蘇ジオパークはユネスコが支援する「世界ジオパークネットワーク」への加盟認定に向けて現在活動中とのこと。高嶋さんは福井出身で東京の会社でプラント建設に従事し、リタイア。自然に囲まれながら、住みやすい場所を模索中に阿蘇に出会い、夫婦そろって阿蘇に住むことになったそうである。専門家ではないが、手作りで用意したカラフルなテキストで世界随一のカルデラの形成過程や文化的な歴史などを戸外のテーブルでたっぷりと説明してもらう。聴く人目線に立ち、ゆっくりと説明してもらった。とてもわかりやすかった。以前ベネッセアートサイト直島で売店やレストランで働くスタッフが展示されているアートを説明してくれた。専門家ではない人が語るほうが、わかりやすいことが多い。

最終日は旅館のある妙見に流れている天降川(あもりがわ)の上流を自然案内人NPO奥天降川霧島代表の興松久夫さんに案内してもらうツアーである。有名な場所ではないが、手つかずの自然をありのままで体験してもらうというコンセプトである。湧き水、定住する魚、陽のあたる水の中で光合成し花を咲かせるカワゴケソウなど長靴を履いて探索する。他に観光客はいない。興松さんがひとりで切り開いた独自のコースを季節や状況に応じてアレンジして作るオリジナルコースである。昼食は川辺にセットされていた。相方の新町さんが朝釣った鮎20数匹が用意されている。孟宗竹を切り、コップを作り、縦に裂き串を作る。竹の串を鮎の口から差し込む。枯れた杉の枝を着火剤にして火を熾す。自然の中のダイニング空間である。クーラーボックスに冷たいお茶が用意されていた。ここで冷たいビールだったらと思ったが、この至福な時に際してバチが当たるかもしれない。

いずれもNPO的な活動で自然を愛し、自然を多くの人に紹介したいという動機から始めておられるので少人数で参加しても非常にリーズナブルというより安い料金で内容の濃い旅にすることができた。逆に私なら何ができるか考えてみた。建築に絡む穴場スポット、ランニングとお風呂のお勧めコース、お花見都心の穴場など3歳から住み続けた東京の生態案内といったところか。どれも料金はいただけそうにない。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2013.07.31

19.風呂好き

写真 オナーズヒル軽井沢クラブハウス(2002年竣工)の浴室

前に飛び出している風呂は、全面開放でき露天風呂となる。

ガラス戸を開けば行き来できる

水盤の先に浅間山がくっきり見える展望風呂でもある。

撮影 斎部功 photo by Isao Inbe

よく温泉に行く。海外の温泉にも行った。イギリスのバース、Pズントー、Jヌーベル設計のスパなどにも行ったが、いずれもあまり温度が高くなく、水着着用の療養をかねたリゾート施設であった。真っ裸で熱い湯でくつろぐ日本の温泉または風呂とは少々異なった風情である。これは江戸期大衆に広まった銭湯の影響による独特の温浴文化なのだろう。しかし、日本の中でも関西が低めで、関東が高いというように多少の違いがある。個人的には夏は関西がよく、冬は関東のほうがよいと思う。

3歳の頃住んだ小金井の木造の社宅には共同風呂があった。時間帯で男女か交互になり、夕方になると子供は毎日、母親に連れられていっていた。5歳の頃、世田谷区の千歳船橋に移った社宅では各戸に小判型の木桶風呂がついていた。モルタルの上に木のスノコが敷かれ、銅製のガス釜が内蔵され、釜の上部に上がり湯があった。何年に1回かは新しいヒノキの風呂桶と交換する。ヒノキの香りは格別であった。徐々に風呂好きになってゆく。当時、風呂は都営住宅にはなく、公団等にあったが、銭湯を通じたふれあいと大きな浴槽は、羨ましくもあり、時折、銭湯に行ったものである。

別の活用法として、水風呂があった。子供の頃はクーラーなどなく、暑いときは洗濯用の残り湯にそのまま入った。気温ほどにさめた水は、入りやすい温度だが、体温よりも低い。水は熱伝導が空気に比して高いため、体温が奪われ、涼しさが感じられた。また、あがったときに生じる、気化熱によってさらに涼感が得られた。夏の暑さ対策は、プールに行けない日はこれであった。

現在、我が家では24時間風呂の床壁タイルに埋め込み型ホーローバスを使い、早20年たっている。24時間風呂は衛生上の問題が指摘されたこともあるが、実際には1件も事故は起こっておらず、廃番にしたメーカーが数多い中で、残ったメーカーは万全の仕組みを整えている。数年前にシステムを交換したが、以前にも増して快適で清潔な温浴環境を提供してくれる。一日2回以上風呂に入る。冬は一日に何回も入り、湯上りを楽しむ。小原庄助流ライフスタイルは温泉場で暮らすようなものだ。特に、ランニングなどの運動の後に入る風呂は格別である。筋肉がほぐれ、疲れが飛ぶ。

温泉は2回設計したことがある、外と内がつながり、行き来できるスタイルである。これは、奥飛騨平湯温泉の露天風呂の仕組みを取り入れた。お湯はつながるが、湯面より上の部分にガラス戸があり、普段は区切られているが、空ければそのまま露天風呂に出ることができる。あまり見かけないが、便利な仕掛けである。露天風呂を作るならこの方法をお勧めする。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2013.06.30

18.草臥れること

写真:「現在計画中の高輪プロジェクト」

くたびれることが好きだ。子供の頃は、少年野球、柔道、水泳と、今でもランニング・フットサル・テニス・ゴルフなどでいろいろと体を動かしている。くたくたに疲れた体の状態に浸るのが心地よい。別にサディスティック志向があるわけではない。30代のころは少し怠けたため、停滞期間があったが、40代からまた体を動かしはじめた。ヘタクソでも体が活性化するのを身で感じることは気持ちいい。しかし、生来運動神経はよくない。また頭を使って賢くこなすほどの知力もない。ただ、体力(耐力?)だけはある。持久力はそう変わらないと思う。所詮スポーツは、観ることもすることも楽しくて気持ちよければいいのである。

大学一年の冬、今から40年ほど前のこと。土曜日の朝、横浜の大学まで2時間かけて行く。午前は授業があり、6時起きで出かける。その頃はあまり授業に出席していなかったが、午後にアメリカンフットボール部の練習だけはでていた。ついでに授業に行くようなものであった。昼食後、練習。当時の部員の中では体が大きかったため、ラインメンとなる。攻撃チームの前線を形成する選手で、先頭に立って敵の防御に対して体でぶつかり、道を切り開く役目である。練習のほとんどがワンワン(1対1)という相撲の立会いのような基礎練習をヘルメットと防具を着てする。気慰めにパスの練習もする。クォターバックからの鋭く回転したボールを胸元でキャッチする。3時間の練習を終え、クタクタになるもまた学食で夕飯をすます。

夜は埼玉の狭山スキー場でアルバイトである。家から1時間ぐらいで行ける人工スキー場だ。アメ横で買ったカーキ色のダッフルバックに防具やスパイク、ユニフォームを背負って、電車で移動、3時間近くかかる。土曜日はオールナイト営業で、その冬は徹夜のアルバイトを毎週行っていた。仲間に高校同級生のバスケットボール部がいた。奴は一橋大学だから、近い。こちらは、猛練習の後の大遠征である。スキー場では飲み物、カレーライスなどをサービスする。10時間ぐらい立ちっぱなしである。翌日は、中学時代の仲間とつくったサッカーチームの試合が世田谷であった。桜丘中学校の名前をもじって、イングランドの名門チームチェルシーにあやかって、チェリシーというチームであった。カンテツ(完全徹夜)の後の午前の試合である。トーナメント制で午前の一戦に勝ってしまったため、午後も試合をやることになった。30分ハーフ60分で決着がつかない。10分ハーフの延長20分やっても決着がつかない。再延長をやり、敗戦。疲労の将棋倒しのようなものであった。しかし仲間と久しぶりの対面、麻雀をやろうということになった。2年前まで住んでいた千歳船橋に行き、雀荘で5時間、卓を囲んだ。帰りの電車の中で泥のように眠る。終電で家に着く。ベッドに入った瞬間深い眠りに入った。今思えばこんなことでは活性化どころか、体が不活性化してしまう。

以前から集合住宅を立体化ユニットでつくっている。当初はシンプルな仕組みのみであったが、より細かく対応するためにいろいろなタイプを考えてきた。その組み合わせの立体パズルを解くことが多い。非常に複雑な操作をするためにくたびれる作業である。しかし、楽しい作業である。何時間も考え続ける。普段考えない脳の部分を使うせいか、作業をしている中で何か脳が活性化してきているような気がしてくる。やっぱり私はくたびれることが好きだ。立体の深みに嵌まり、空間に飲み込まれないようにしなければ・・・・・。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2013.05.31

17.ヨーロッパ鉄道の旅

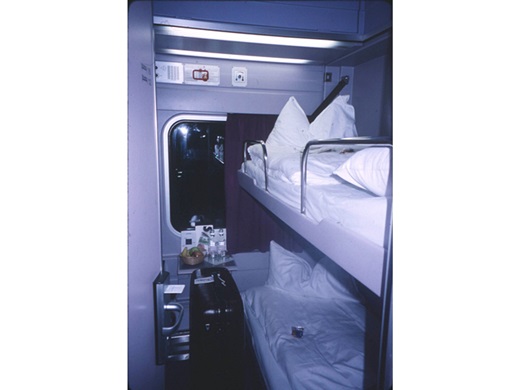

ベルリン・ミュンヘン間のインターシティの寝台車

シャワールームとトイレが付属している

夜食のクラッカー、ミネラルウォーター、フルーツ、

食堂車での朝食付で約8000円の追加料金

1981年初めての海外旅行は、はじめの2週間がミャンマー、パキスタン、トルコのアジアの旅で、後半の3ヵ月半はヨーロッパ建築の旅であった。有効期限3ヶ月のユーレイル・パスを手にコペンハーゲンからヨーロッパ鉄道の旅を開始した。ユーレイル・パスさえもっていれば、特急の1等車まで切符を買わなくてもフリーパスで乗ることができる。ヨーロッパはすべての国が鉄道でつながっている。各国のいろいろな車両に乗ることができる。そこで活用したのがトーマス・クックの時刻表であった。趣味を記入するときには音楽、旅、スポーツと月並みなものと共に天気予報と時刻表といつも書いている。最近ではネットを使って効率のよい情報をとるが、以前から国内旅行を計画するときは時刻表を手にしていた。交通機関全体のネットワークがわかったほうが探したり検討したりする楽しみがある。それだけで旅行をした気分になれる。ヨーロッパ鉄道の旅ではトーマス・クックの時刻表を枕にして自分で組み立てながら、体を休め、食事をし、一番効率良く建築を見てまわるようにこころがけた。失敗しても、また組み立て直して、新しい発見をするなどして元を取り返す。バルセロナからの帰りの夜行列車でブルゴーニュ地方の古都ディジョンに行こうとした際、乗り込む車両の間違えてしまい、朝、気がついたら、眼前にアルプスがそびえ立っていた。グルノーブル方面に向かっていた。しかし始めて見たアルプスは、仰角が高く、樹木より草に覆われて上部は岩肌剥き出しという見たことがない山容に感動した。失敗もまた楽しからずやである。

好きな車両はコンパートメントである。ビートルズの映画「HARD DAYS NIGHT」で見かけた時から気になっていた。通路から隔離された寝台車とも違う3人がけのシートが向かい合わせになったものである。クシェット(簡易寝台車)などは別料金をとられるが、夜行の1等車のコンパートメントは大体すいているので、そのまま横になれば独占できるねぐらと化す。ただ、アッパークラスの通勤客が乗り込んでくる朝になるとおちおち横になっていられなくなる。4か月ひとり旅のさなか、時には独占空間となり、普段1人で歌うことなどあり得ない私が、ワインでも飲むとついひとりで歌いたくなってしまう。今夜も夜汽車で旅立つ俺だよ??。・・・どうにかなるさ~?。

次に食堂車も好きだ。中には、電子レンジでチンをするだけの味気ないものもあるが、スイスのインターシティは、チューリッヒ、バーゼル、ベルンなどをそれぞれ1時間ぐらいで結んでいるが、移動中に食事が出来るのがいい。しかも、ちゃんと厨房で料理をしたものが出てくる。大好きなカレーもフレンチ流で、オードブル、スープ付きのメニューででてくる。観光立国を目指しているためか、日常的な食事にも手を抜かない。車窓からの眺めとともにする食事はすばらしい。しかし、ヨーロッパ全体では日本同様に食堂車は減少・簡略化しているらしい。スペインのタルゴのような国際特急では、新幹線とは違い、まだ今でもフルコースを堪能できる。これからも残してほしい。

鉄道の旅の面白さが忘れられず、1997年再び2週間のユーレイル・パスを手にし、寝台車にも乗ってみた。パリ北駅からアムステルダムに夜行列車で向かう。トイレにはいると下にレールが見えた。何と垂れ流しているのである。日本では1964年の新幹線開通以来徐々に姿を消していったものである。テルミット溶接の技術でいち早く継ぎ目のないロングレールを導入し、1980年代では日本より二十年以上進んでいると思われたヨーロッパの鉄道であったが、この分野は、遅れていたのである。やはり日本のトイレ文化は進んでいると感じた。鉄道と市街地が離れてはいるものの寝台車に戻るとすぐに窓を閉めた。その後にベルリンからミュンヘンまで乗った最新式のインターシティの寝台車ではバストイレ付のすばらしい設備でちゃんと処理装置のあるものだったが・・・・。欧米諸国でもごく一部の高速鉄道を除けば、21世紀初頭に至ってもこの開放式便所が多く残存しているらしい。恐ろしいことである。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2013.04.30

16.円筒(シリンダー)状空間

写真 駿河台の集合住宅 ilusa

8.35mの直径、高さ26mのコンクリート打放しのシリンダー

ブリッジのある1階からバブルスパイラルの階段で商業施設のある地下へ行く。

2階より上は集合住宅の円形通路となっている。

写真は広角レンズで撮っているため実際はもっと広く感じられる。

撮影 齋部 功

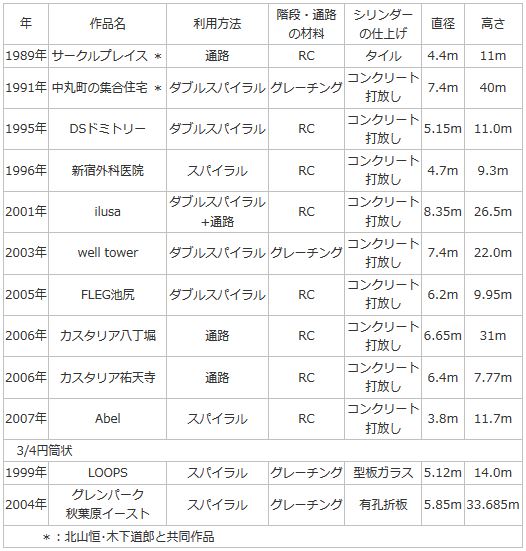

今までに多くの円筒状の空間を作ってきた。ほとんどは円筒の中を外部化し、通路や円形の階段またはダブルスパイラル状の階段としている。通路の場合は、シリンダーに住戸のエントランスの開口部(共用の場合もある)を開け、周回できるコンパクトな動線となる。階段の場合は1周、ダブルスパイラルの場合は半周で一層上下する。長さにゆとりがあるため、勾配がゆるいので登りやすい階段となる。

天空からの光を降ろす光の井戸であり、新鮮な外気を送り込む空間である。ヴォリュームのある空間にシリンダーを挿入し、ネガのヴォイドをつくり、縦の空間を繋げるといった手法である。シリンダーの外面はそのままの形が内部空間に出てくる。円形のコアは水平耐力を持ち、耐震壁としても有効に効く。

最初に試みたのは20数年前のこと。22戸のワンルームで4階建ての小さな集合住宅であった。法規的に採光が取れない北側の住戸に対して、建物の中央に円形の中庭を取り、Cの字型に通路をめぐらした。通路に囲まれるガラスブロックの部屋とした。通路に囲まれているが意外と明るくよい部屋になった。半径は4.4mだけどその面積(約15㎡≒4.5坪)よりもだいぶ広く見える。1階は街の広場のような雰囲気である。それが11mの高さに積み上がり、壮大な構築物に見える。

次は40mの高層集合住宅に取り入れた。直径7.4m高さ40mの巨大構築物となった。ここにはスチールのグレーチングでできた段板を1枚ずつずらして重ねて、ダブルスパイラルを構成した。半周で1層上がるため、出入り口は奇数階、遇数階が交互になる。グレーチングは透過性がある材料なので光が円筒の中を降ってくる。40mの長さを潜り抜けてもローマのパンテオン(128年)における天窓のように巨大な吹き抜けの玄関ホールに光が降り注がれた。

以降、いろいろな場面でこの手法を用いた。しかし意外とこのような空間を取り入れた建築はあまり見かけない。円形のプランではF.L.ライトのグッゲンハイム美術館(ニューヨーク1959年)があるが、円形がベースにあるが、シリンダー状ではない。カタツムリの殻か?またシリンダーではメーリニコフの自邸(モスクワ 1929年)があるが、2つのシリンダーを重ねたところから、形の純粋性は薄れる。その意味では、ルイス・I・カーン、ケビンローチ、丹下健三のコアが思い浮かべられる。また伊東豊雄せんだいメディアテーク(2000年)のコアのように一見不定形に見せる、空間的には両義性のある可視性のコアに何か新しい建築の可能性があるように感じられかも知れない。西沢立衛の軽井沢千住博美術館(2011年)のような透明なシリンダーに注目が集まるように、存在感のあるシリンダーで内外を機能化させるのは、あまりはやっていないようだ。

そういえば、強力なシリンダー空間があった。G.アスプルンドのストックホルム市立図書館(1928年)である。1981年にストックホルムに訪れた時、メンテナンス中で入館できなかった。久々に北欧に行きたくなってきた。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2013.03.30

15.中野的空間

写真 ululaが取り囲む位置指定道路。道路境界はわからないようにしてある。

3月、中野に2つの集合住宅が完成した。中野区には今までにスクエア(1995年)、デュオ(1997年)、トリニテR・B・J(1997年)、アパートメントO2(2000年)、ステップ(2002年)と5つの集合住宅を設計してきたが、設計段階から数えると20年前からのかかわりである。トリニテRでは1997年から2005年まで8年近く事務所を構えていた。とてもなじみの深い場所である。その中野で10年ぶりの仕事であった。

今回完成したひとつの「ulula」は、無数の飲食店街に囲まれたサンモールと中野ブロードウェイを通り抜け、迷路のような細い路地が錯綜しているところにある。行き止りの路地を囲むように建てた。以前は5つのアパートを含む木造建築があった。一つの建築にするので位置指定道路である路地を廃道にしようとした。しかし、周辺は狭窄道路である。位置指定道路を廃道にする開発許可は行政指導により下りなかった。そこで位置指定道路をそのまま取り囲むように建てた。結果として道路に向かって開いた建築となった。路地は緑に囲まれた中庭空間のようになったアプローチとなっている。内部にはいるとその路地が延長したような廊下が続く。中野らしさに包まれて各住戸につながる。路地からダイレクトに入る住居、メゾネット住居、1.5層のロフトつきの住居など様々なタイプを散りばめ立体的な「街」のような4階建ての建物となっている。もう一つの「アパートメントO2イースト」はアパートメントO2の中庭を共有するように隣に建てた増築である。ここも中野駅からの経路は飲食店街を通り越した先の細長い路地から続いている。以前の4階建の建物に6階建が融合し、新しい都市的風景ができたのではないかと思う。

その中野で気に入っているバーがある。中野駅北口間近にある「sarto」だ。ここ数年中野近辺での〆はここだ。駅前広場の正面にある立ち食いそば屋脇のトンネルのような通路に潜むように構えている。間口は1間半弱、奥行きは2間強の狭小空間だが、吹き抜けがある。狭い階段を登るとトイレと踊り場のような2人掛けのラウンジがある。シガー愛好者が多いカウンター・バーだが、68度のペルノアブサンのロックグラスを傾けながら、暗黒の吹き抜けの下で、無限の空間の広がりを感じながら佇むのが好きだ。

ついでにもうひとつ中野らしいバーを紹介したい。住宅街の中に潜む「日登美」である。朽ち果てつつある木造建物の中に入ると別世界が展開する。場所に似つかわしくない無数のリキュールが立ち並んでいる。ジュークボックスが鎮座し、懐かしい時を凍結保存しているような空間である。ここでは本格的なカクテルが楽しめる。トイレはかつての下宿屋の共同トイレである。今、住人はいないようだが、モルタルの床の冷ややかさが、昭和時代の凍結を象徴している。この設定はどこまで続くのやら・・・・。他にもまだ未発見の空間もあるはずだ。さらに奥深い中野的空間を求めたい。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2013.02.28

14.高山病

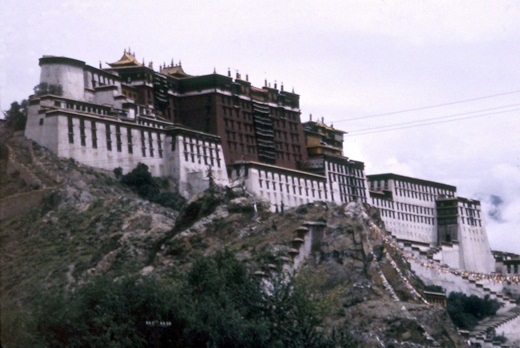

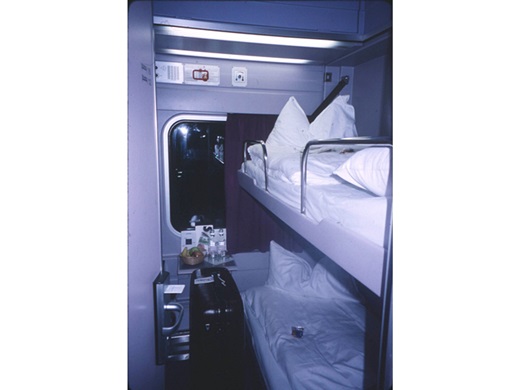

写真 チベットの中心地ラサに建つポタラ宮殿

1976年夏、富士山に登った。修士2年で研究室の夏ゼミが箱根で行われた後、車に若干の防寒着を積み込み、男二人組でスバルライン5合目の駐車場に車をとめ、富士山名物の金剛杖を片手にGパン姿のまま登り始めた。8合目と9合目の中間ぐらいのところで暗くなってきたので、予約はしていなかったが、山小屋に泊まることにした。すでに真冬のような寒さだ。中央に囲炉裏があり、豚汁うどんを注文する。沸点が低いためか、いまいちの熱さである。メニューに熱燗があったのでいただく。真夏から真冬に戻ったような感覚でやけにおいしく感じ、すすむ。9時すぎには横になり、1時過ぎに起きて準備をする。少し頭が重い。登山道は満天の星が輝き、天の川が河のように見える。銀河系宇宙の中にいるのを実感した。ごぼう抜きで年配者の集団を追い越してゆく、やがて薄明るくなり、頂上でご来光を拝んだ。水溜りには氷が張っている。やけに寒い。インフルエンザにでもかかり、熱が40度近く出たような感じで、頭や目の奥が痛くなっている。いるだけで気分が悪いので、お鉢めぐりもそこそこに早々に下山する。転がり落ちるように下山道を下るとあっという間に5合目までたどり着いた。気分の悪さはまったくなくなった。高山病だったのである。急に体を動かし、酒を飲んだりするとひどくなるらしい。

1985年1月に足痛により途中で断念したチベットのラサ行きを敢行するため、その夏にまた中国に行った。ラサ・クンガ空港は標高3500m以上でラサまでは100km以上ある。未舗装のでこぼこ道を3,4時間ほどバスに揺られてたどり着く。念願のラサである。まず市内を巡った。真夏だが、高度があるため乾いた涼しさが漂う。チベット仏教の聖地はいたるのころで五体投地を行う巡礼者を見かけた。翌日起きると頭が割れるように痛い。しまった高山病になってしまった。1週間後の帰りの便を待たなくては高山病は治らない。歩いて回れる状態ではなかった。なかなか回復しない。食欲もなく、宿屋に同宿する日本人旅行者に果物の缶詰を買ってきてもらい何とか凌いだ。4,5日部屋の天井しか見ない日が続いた。何やら背中がむず痒い。宿の寝具にノミが潜んでいたらしい。数日たって高度に多少体が慣れたのか、少し歩けるようになり、ラサを発つ前日必死の思いで一番の目的であったポタラ宮殿を訪れた。成都、上海、香港と乗り継いで戻ってきたが、折しも中国は台風一過の猛烈な蒸し暑さであった。その上、ノミにくわれた背中がはれ、極度のむず痒さにおそわれていた。東京に戻ると街全体がクーラーで覆われたような涼しさであった。厳しい旅を体感した。

1989年夏、妻とレンタカーで英国一周の旅行をした。N・フォスターの作品や事務所を訪れたり、グラスゴーでマッキントッシュの作品を見たり、リバプールでビートルズの軌跡を追いかけたりして盛り沢山なスケジュールをこなし、帰路につく。予期せぬロンドン郊外の渋滞にまきこまれた。チェックインに間に合わないかもしれない。その便を逃すわけにはいかず、妻と車の返し方や地図を確かめながら、ヒースロー空港のステーションにレンタカーをもどす。チェックイン〆切に滑り込んだ。やれやれ、極度の緊張感から開放され、安堵の中での機内食でのワインも進んだ。少しウトウトして、気がついてみると気分が悪い。だんだんさらに悪くなる。目が白んでくる。今まで味わったことのない不快感である。医師である妻からいろいろな薬が飛び出し、ようやく治まる。機内の気圧は、富士山の5合目に相当する0.7-0.8気圧程度で、体内の酸素分圧も約2割低下する。地上の2、3倍の速さで酔いが回ってしまう。ここでもまた高山病にかかってしまった。以来、機内でのお酒は多少慎むようになった。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2013.01.31

13.キース・ジャレットと東京文化会館

写真 東京文化会館 設計前川国男(1961年竣工) 撮影663highland

今年の5月にキース・ジャレット・トリオのコンサートがある。結成30年のトリオであるが、この10年はコンサートがあると必ず聴きにいっている。ドラムのジャック・ディジョネットは古希、ベースのゲイリー・ピーコックは今年喜寿を迎える。この先どうなるのかなと思っていたら、日本でのラストコンサートとなるらしい。

1972年8月のことである。突如、突発性難聴に襲われた。いきなり右耳にひどい耳鳴りがやってきた。幸い隣家が耳鼻咽喉科医院であったから、すぐ診ていただいた。突発的におきる原因不明の特殊な病気だから、すぐに大学病院に行くことになった。その病気の治療では当時最先端の治療を行っていた先生に診てもらう。10日ぐらい治療するとまったく聞こえなくなった右耳が低周波の音が聞こえるようになった。ただ、高周波の音は回復せず、高周波の耳鳴りが残った。未だに原因は解明されていないそうだが、考えられるとすれば、エレキギターを弾くとき、テープレコーダーをアンプ代わりとして使っていたのだが、ヘタクソなためイヤホーンで聞いていた。出力オーバー気味にして、ファズのようなわれた音で聞いていた。そのせいかもしれない。

直前までやっていたアメリカンフットボールとサッカーは神経系の影響があるかもしれないのでそのときは一切やめた。片方の聴力が失われてしまったが、低音は聞こえるので左右のボリュームのバランスはとれている。しかし逆に急に音が恋しくなり、再びよく音楽を聴くようになった。その夏は、ギルバート・オサリバンのALONE AGAINが大ヒットしていた。日常的にFENを聞いていたが、1時間に1回はかかるほどのヒットであったのを憶えている。しかし、高校時代から、サッカー一筋となっていたため、中学時代専念していた音楽の様相は、ロックもジャズも劇的に変化を生じていた。いろいろと貪り聴いた。

そのころラジカセというものが、世に出回り始めた。すぐに買い求め、FMの音楽番組を録音した。キース・ジャレットのピアノソロの「フェイシング・ユー」というアルバムがあった。その中にある「イン・フロント」という曲を聴いて一遍でキース・ジャレットに惹かれた。前からよくジャズ喫茶には行っていたが、これをきっかけにのめりこむように毎日モダンジャズを聴く日々となった。ジャズクラブに学生だてらに行くようにもなった。

1974年1月そのキース・ジャレットはチャーリー・ヘイデン、ポール・モチアン、デューイ・レッドマンのカルテットで来日した。ソロのコンサートを追加公演するというので、郵便貯金ホールに聴きにいった。日本で最初に行われたインプロヴィゼーション(即興演奏)である。その後のケルン・コンサートやサンベア・コンサートなどの名演へとつながっている。

今度のキース・ジャレット・トリオの公演はオーチャードホールである。今まで郵便貯金ホール(現東京メルパルクホール)、サントリーホール、東京文化会館、オーチャードホール、東京芸術劇場、東京厚生年金会館といろいろなホールで聞いてきたが、2004年と2007年に聴いた東京文化会館が一番よかったと思う。5階まであるバルコニー席に囲まれた大空間は音響・空間共に最高である。建物の崇高さがキースの音楽と同調している。設計は前川国男。彼の代表作でこの作品でも建築学会賞を受賞している。

その東京文化会館に小学生のころフジテレビに往復葉書で申し込んで行ったことがあった。渡辺暁雄指揮日本フィルハーモニーオーケストラのチャイコフスキー「ピアノ協奏曲第一番」のコンサートであった。子供ながらに高揚感を感じた。世田谷区民会館、紀伊国屋書店など同時期に前川が設計した建築と共に、縁甲板が転写されたコンクリート打ち放しでつくられた壮大な空間に対して建築への憧れを感じた始まりであった。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2012.12.31

12.写真家 Ⅱ

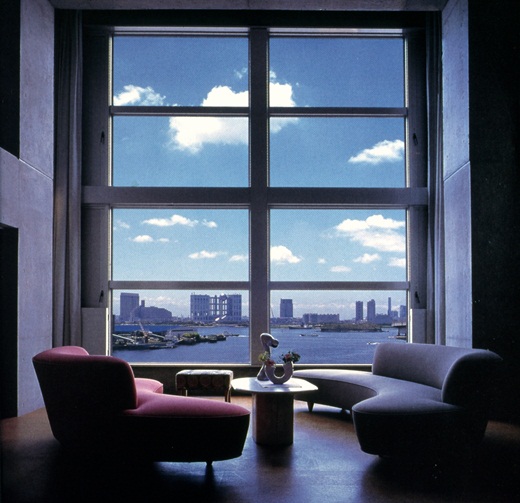

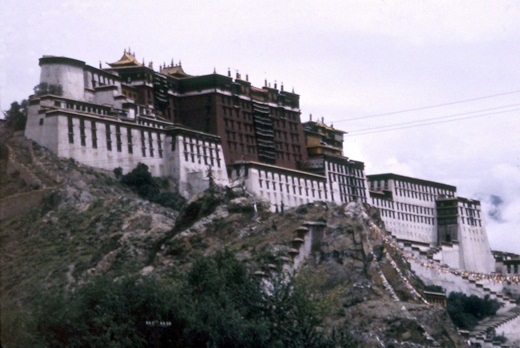

写真 ALTO B 設計:谷内田章夫/ワークショップ(1997年竣工)

撮影:藤塚光政

1997年にALTO Bという集合住宅をつくった。敷地は港区海岸にあり、1990年代は未だ倉庫街と工場街であった場所だ。オーナーはパンチングメタルの工場を経営していた。この地に適した有望な企画を考えた。海が見え、倉庫街のため法規的にボリュームがとりやすい地域であった。湾岸高速道路や飛行機、新幹線などの便もよいところでもある。天井の高い開放的な空間をつくり、その中で創作活動をし、アクティブな都市生活が営めるような住居を提案した。天井の高い10m×5.5m=約33畳あるフリースペースを中心とした20戸の集合住宅である。1住戸の広さは100㎡あるが、その約半分は階高が2階分あり、天井の高さは約5m~5.25mあるフリースペースとした。それに2室と設備が加わった住まいを併設した。ここで考えたライフスタイルは例えば写真家がスタジオとして使いながら生活するといったイメージであった。資金計画、コスト調整、近接する首都高速道路との調整など幾多の難関を乗り越え、数年がかりで完成した。予測を超える反響があった。不動産募集や建築専門、一般誌いろいろな雑誌に掲載された。入居者はデザイン関係の方が多かった。やはり空間的な魅力を評価していただいて入居されたようである。しかし実際には写真家は入居しなかった。

しかし、その代わりに写真家がスタジオをつくりたいという依頼があった。清水尚さんという写真家である。未だお若く当時30代前半であったように記憶している。奥様はスタイリストで建設途中に御嬢さんを出産された。海外でのファッション関係のフォトグラファーとしての活動から、自前のスタジオを持ち、スタジオに住む暮らしを望まれた。66坪の借地に地下に倉庫と暗室、1階は幅7m奥行き13m高さ5mスタジオだが2階を一部ハングさせた空間で3階が住居である。鉄骨造でシンプルな箱を用意した。生活の場と仕事が一体化した住まいである。スタジオは貸しスタジオとして使うようにもなり、現在では住宅部分はオフィスとして拡張し、住まいは別にされているそうだ。都市の様相の変化を読み、インターナショナルなレベルで活動している写真家である。

ALTO Bの評判は上々で、このような所に住みたい、もっと他にないだろうかというリクエストが多かった。そこで企画を協力してもらった不動産会社の社長と近所の倉庫街に営業に出かけた。そのうち同じような敷地を持つ倉庫会社に集合住宅として建て替える提案を示し、2年後の1999年にCUBEという集合住宅を完成させた。今度は大きな吹き抜けのあるメゾネットとなった。15戸すべてが海に面した住戸である。このCUBEでは4人の写真家がスタジオや住居として使っていた。同業者同士なので機材の貸し借りをしたり、眺望の良い屋上の芝生の広場でビア・パーティを開いたりして、交流をし、集合住宅内のコミュニティが生まれたと聞いている。

取材がらみでそのうちの一人のZIGENさんという有名なファッションフォトグラファーと知合いになった。ZIGENさんはファッションを中心に、パリ、そして日本で活躍してきた写真家だ。その仕事場をこちらのクライアントに見学させてもらうようにお願いすると快く応じてくれた。以降何件もの見学を受け入れていただき空間を体感してもらうということができた。写真で見るよりは空間は体験する方がわかりやすい。こちらのプレゼンテーションの強い味方ができた。そのZIGENさんも暮らし方の変化から、転居することになり、その際丁寧な挨拶文をいただいた。

ZIGENさんも清水尚さんも私より若い世代であるが、共に独自の視点を持つ創造的な写真家だ。ライフスタイルとしても先見性があり、先を見る視座の据わったアーティストであった。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2012.11.30

11.写真家 Ⅰ

1916年日本で最初の鉄筋コンクリート造高層アパートといわれる集合住宅30号棟

中庭式住居通路側に各家の竈があり、江戸時代の長屋を積み上げたようなもの。

風通しはよさそうである。 写真 齋部 功

写真家の宮本隆司さんには都市住宅1985年7月号「パートナーシップの可能性・アモルフ&ワークショップ」で我々の建築の写真を取っていただいた。実務経験もなく大学時代の仲間3人ではじめた[ワークショップ]であったが、思えば、当時30代前半であった我々が建築雑誌に特集されるなんて幸運以外の何ものでもないことである。少し年上の写真家は思慮深い鋭い眼差しと共に優しさが漂っていた。そのころ、宮本さんは廃墟をテーマに写真を取り続けていた。1986年に個展「建築の黙示録」を代官山のヒルサイドテラスで開き、脚光を浴びた。我々もその後廃墟だった建築を商業空間に修復再生した作品などを撮影していただいたが、以降彼は作家活動に専念されている。その後作品集『九龍城砦』『建築の黙示録』を発表、1989年には第14回木村伊兵衛写真賞を受賞された。1996年には阪神大震災をテーマに建築家の宮本佳明さんと共に第6回ヴェネツィア・ビエンナーレ建築展に参加し、共同展示し金獅子賞を受賞した。空間を題材とした独自の方法で国際的にも評価されている写真家である。最近は神戸芸術工科大学で教鞭をとっておられる。

あるパーティで20年ぶりぐらいにその優しい眼差しに出会った。「今、谷内田さんが設計した素敵な空間にいます。」聞くと私が設計した集合住宅にオフィスとして使われているとのこと。嬉しかった。

斎部功(いんべいさお)さんは「日経アーキテクチュア」や「住宅建築」などの雑誌と提携していた写真家である。日経アーキテクチュア1988年3月21日号でNextPhaseという特集で第4世代のひとつとして我々のチーム[ワークショップ]が取材され、その時に事務所の中を撮影してもらった。そのことが縁でそれぞれが独立した後でも私は続けて建築を撮影していただいている。穏やかで優しさに満ちた人柄である。長い付き合いの中で一度も対立したことがない。そのこと自体は少々問題があるかもしれないが・・・。彼は行動派である。建築の周りの人たちと交渉し、話をつけ近くの高いところに登って「空撮」をするのが得意である。昔はいろいろなところに一緒に乗り込んで撮影した。熊本ではあるオフィスの空間と温泉施設など泊り込みで撮影した。ゴールデンウィークに重なり日程に余裕があったせいか、天気の様子を見ながら、何泊もしながらのドサ周りという風情であった。時間に余裕を持って一緒に気持ちを合わせてゆくことになる。いい写真が取れた。

彼は建築の竣工写真の他に、武蔵野の面影が残る農家のたたずまい、アジアのスラム、消え行く同潤会アパートなどをテーマにして、出版、写真展を行っている。最近は、ODA関係の竣工写真をとるために海外特にアジアに行くことが多い。いろいろな国を訪問し、時には奥様も同行し、旅行を楽しんでいる。また、伊豆高原に別荘を持ち、畑を耕し、SLOWLIFEを20年ぐらい前から楽しんでおられる。うらやましいライフスタイルである。

その斎部さんから「谷内田さん、軍艦島に行きませんか」というお誘いがあった。2001年の春のことである。軍艦島は明治期からの炭鉱の産業遺構であるが、地域の観光資源として活用しようとしている。現在は、長崎市の管理である。限られた日にほんの一部しか見られない。当時は三菱マテリアル所有であった。時効だから言うが、立ち入り禁止であったから、無断で入れば不法侵入になる。聞けば 漁師さんに頼めば、船を出して着岸出来るとのこと。スタッフ3名を引き連れて斎部夫妻と共に不法侵入した。1974年閉山当時の生活の息遣いが残っていた。戦前は外国人を使った厳しい雇用形態もあったが、戦後は復興とともに学校、病院、映画館、寺院も揃い、人口は5000人を超え、世界一の人口密度となっていた。楽しかったであろう生活の残像も読み取れた。

宮本隆司さんは1947年生まれ、斎部功さんは1948年生まれの団塊の世代である。ともに光と影から立体・空間を表現する写真家である。写真家としてのスタイルは異なるが、私の最も敬愛する写真家である。宮本さんはまだあの集合住宅でお仕事されているかな?

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可