2016.02.28

50.ダブルロック

写真:ロンドンの集合住宅 オダムズウォーク 設計GLC 1981年完成

開放的な環境で私は育った。5歳から18歳まで世田谷区経堂の社宅ですごした。1000坪の敷地にいわゆる公団型2DK3階建2棟と2LDKの2階建長屋(テラスハウスと呼ばれた)2棟合計4棟の構成で、我々は長屋の方に四人家族で暮らしていた。各棟は向かい合い、夏は開け放しで生活していたため、どの家の家族の声も何となく伝わってくる。鍵はあったが、いるときは誰もかけていなかった。家族全員がいなくなるときはかけるが、だいたいは牛乳箱(どのうちにもあった)などに隠し置いていた。ブランコ、砂場、すべり台の3点セットのある児童公園や芝生の庭もある広場があった。門扉はなくだれでも入れた。一応まわりに(道路際)ネットフェンスで囲まれていた。専ら使うのは社員の家族である。時折近所の人や通学途中の子供も入ってきたが、畳やふすまの張り替えなどの職人が仕事をしたり、包丁の砥ぎ屋さんの仕事をしていたこともあった。金魚屋さん、氷屋さん、紙芝居やチンドン屋も入り込んできた。セミパブリックな広場であった。僕たちは鬼ごっこや缶けり、ゴムボールを使ったミニ野球、バトミントン、羽つきすべての遊びがここで繰り広げられた。その領域には誰でも入れるが、関係者でないと入りづらいような側面もあった。わざと通ったりする人も中にはいた。冗談で悪口を大声で言いながら通り過ぎる悪ガキ達もいた。そのような垣根のない環境のイメージを持っていたので、学生時代からそんな集合住宅をつくりたいと考えていた。

1981年の初めてのヨーロッパ旅行では、多くの集合住宅を見学したが、都市部の古い建物の改修などではダブルロック方式で、個々の住宅の前の共用玄関にも共用のロックをするように改修することが普及していた。しかし、新しい集合住宅では、ソシアルハウジング(社会住宅-公共の低家賃住宅)が多く、ダブルロックはかからず、いろいろな集合住宅の中に紛れ込んで中の様子がうかがえた。ロンドンにあるオダムズウォークは若者に人気のある都市部の1街区を再開発した集合住宅である。1階、地階に商業施設があり、広場を内包し、4階部分には立体的な街路がある102世帯、5階建ての建物である。以前訪れたときは、誰でも入ることができた。街区の中を回遊できる立体街路を周回した。中庭を中心とし、少しずつ道路側の外部の方にセットバックしてゆく構成である。4階は入り組んだ構成で、図面を見るとシステマテイックなのだが、実に複雑で迷路に入り込んだような感覚だ。通路に面して、プライベートな庭を介して各住戸につながる。その通路が街につながるコンセプトだと思うのだが、最近行った人によると、ロックがかかっていて中には住民しか入れないそうだ。セキュリティーの名の下にどんどん居住空間とのつながりは残念なことに閉鎖的になっている。

1980年頃から集合住宅の仕事をしているが、ほとんどがダブルロック方式のものである。今ではごく当たり前のものだが、当時は他との差異を表すために使った。結果として、諸般の事情の中でいまだに使い続けている。現在、生活文化のグローバル化が進む中での一つの流れなのか?

大学では三年生に集合住宅の課題を与えている。主に生活領域をどう組み立てるかがテーマだ。内部でコミュニティを成り立たせ、それを都市や社会にどうつなげて行くかという観点で考えてもらっている。開放的な試みは日頃なかなか叶わぬことになるが、ダブルロックをしながらも部分的に街に開いたり、内部での繋がりを強めたり、思い切りよく提案してもらっている。これからの秘策のヒントとなるかもしれない。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2016.01.31

49.国技感

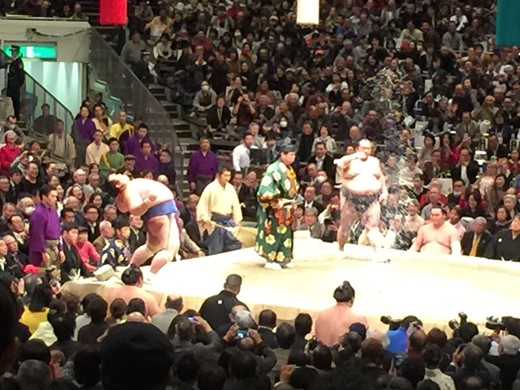

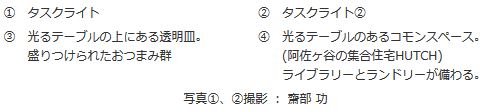

写真:琴奨菊の琴バウアー

この日はライバル豊ノ島に唯一の敗戦を喫してしまった。その後、連勝し、

10年ぶりの日本出身優勝力士となった。

久しぶりに相撲観戦に行ってきた。これで7回目である。国技といわれるものの、残念ながら、相撲を実際に観戦する人は多くはないと思う。今回も、4人桝席の他のメンバーは皆初めての体験であった。周りを見渡すと中には若い人もいるが、圧倒的に年配(自分を含めて)の人が多い。料金が高いのと平日昼間に行われるためだろうか?しかし行ってみると、両国駅からは相撲のぼりが建ち並び、やぐら太鼓、力士の入り待ちをする人、入口の「もぎり」や案内人に元力士らしい巨漢の人などがいて、独特の雰囲気が漂う。これを味合わない手はないと思う。

私の父親は学生時代、相撲部の副将であった。そのため相撲の技や観戦の慣習には相当に詳しかった。東京で場所があるたびに会社の接待用の席に行っていたようだ。おかげでいつも盛りだくさんのお土産を抱えて家に帰ってきてくれた。こちらはその日をサプライズとして楽しんだ。軍配型のチョコレート、あんみつなど、特に焼き鳥は、柔らかく子供には食べやすく、嬉しかった。小学校6年生の頃、1度だけ、日曜日に椅子席ではあったけれど、連れてもらったことがあった。いくら渡しているのかは分からなかったが、飲み物、食べ物を持って来るたびにチップをやっていた。不思議な風習だなと思っていた。以前は相撲茶屋によって当日の飲食饗応とセットになって合わせると相当高額の料金だったらしい。一部その風習も残っているようだが、ネットによる販売も増え、今では、相撲茶屋を通さなくても気楽に楽しめるようになっている。

幼稚園の頃、体格の良かった私に叔母がこう声をかけたそうだ。「大人になったら、何になるの?」即座に「お相撲さん」といったそうである。全く記憶にはない。テレビがまだ普及せず、ラジオ放送の時代であっても子供心に凄いと思わせたのかもしれない。当時電車が大好きだったから、電車の運転手というのならわかるのだが…。その後であったら、野球選手と答えていたかもしれない。

初場所は他の多くのスポーツがシーズンオフのため、注目度が高い。13日目の観戦であった。十両の取り組みの途中から入場した。幕内に入り、土俵入り。国家斉唱は、15日間繰り広げられる最終日、千秋楽の表彰式の時のみである。国技だが、堅苦しいことは平常ない。東京ドームやパリーグの試合の前に毎試合国家斉唱するのは、星条旗が大好きなアメリカのメジャーリーグを模倣したに過ぎず、日頃の実感とは合わない。が、相撲の千秋楽のような時にこそありがたみというようなものがある。

角界は不祥事が続き、5年前春場所が中止になる事態が生じた。しかし、その結果、その後の取り組みを見ると、力のぶつかり合いが目に見えるようはげしくなってきた。その代わり、怪我による休場も増えてきた。今場所も7人の休場者が出た、おかげでこの日も人気の照ノ富士、遠藤も見ることができなかった。6場所に地方巡業などを含めると100日以上取り組みをこなさなければならない。稽古を含めて、怪我との戦いでもある。ほとんどの力士が、サポーターやテーピングを体中に巻きつけていた。

出身地の紹介がある。ブラジル、モンゴル、中国、韓国、ブルガリア、エジプト、ジョージア、カナダ、アメリカ、ハンガリーなど以前にもまして多彩になってきた。日本出身力士の優勝が話題となった。が、2012年にモンゴル出身で日本国籍を取った旭天鵬は日本人で優勝している。今回わざわざ「日本出身力士」とあえて言うのはいかがなものか?国籍を変えるほどまで、文化を理解したのだから、そもそも国籍も出身地もどうでもよいと思う。本人の問題だが、そのような文化の継承の方が未来的で受けいられるべきだと思う。いずれにしても国籍や人種などの問題ではなく、大切なのは、個人の人間性であり、地域の文化なのだから。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2015.12.30

48.「辛い」を「楽しい」に変える

来年3月13日の横浜マラソン2016に出場するためにトレーニングを開始した。12月6日には、コースの約半分20kmを試走した。みなとみらい大橋からスタートし、パシフィコ横浜、赤レンガ倉庫、横浜税関、県庁、横浜スタジアム、山下公園、三渓園など横浜の名所を巡り、根岸駅、磯子駅、新杉田駅を過ぎた横浜南部市場が折り返し点である。そこまで走ってみた。久しぶりの長距離は楽ではない。冬の曇り空の中でのランニングは辛いものである。新杉田から電車で荷物のある横浜駅まで戻り、駅前のスカイビルにあるスパで温まって帰った。また2週間後の日曜日の12月20日に折り返し後の半分のコースを走ってみようと思った。その日も、妻はゴルフのコンペに出場だと言っていたからである。後半は、高速道路を走ったり、立ち入り禁止部分もあるので、ほぼ前半の逆を走るつもりであった。

12月20日は横浜でクラブワールドカップの決勝戦が行われる。折角だからそれも見ようと考え、急遽、チケットを購入した。直前で優勝候補のバルセロナのネイマールが負傷し、メッシも体調が悪いのが心配されていたが、決勝は予想通りヨーロッパ代表のスペイン、バルセロナと南米代表のアルゼンチン、リーベル・プレートの試合になった。日本のサンフレッチェ広島も善戦し、3位決定戦もアジア代表中国、広州恒大との対戦となり、その試合も見ることができるようになった。

当日早朝、家を出て新宿から湘南新宿ラインに乗る、スペイン系の白人がたくさんいる。よく見るとバルセロナのサポーターではない。アルゼンチン、リーベル・プレートのサポーターたちであった。試合開始まで10時間以上あるのに一足早く、横浜見物にでも行くのであろうか?横浜駅に荷物を置き、京浜東北線で新杉田まで行く。快晴で風もほとんどないランニング日和であった。2週間前よりも気持ちよく走ることができた。ペースもここ最近の中では一番快調であった。終盤、ゴールのパシフィコ横浜付近で大勢のリーベル・プレートのサポーターたちと出会った。クラブの応援歌を歌いながら、楽しそうに行進している。彼らは見物というより、応援を待ち切れず、横浜でデモ行進をやっているようなものであった。

いつものスパで一休みしてから、横浜線で横浜国際総合競技場のある小机に向かう。車内もリーベル・プレートのサポーターたちでいっぱいであった。どこかで応援歌を歌い始めると一斉に声をあげ、車内は大騒ぎとなった。途中で、バルセロナのユニフォームを着た日本人たちが乗り込むと大ブーイングが起こった。しかし、フーリガンと呼ばれるような無法者たちではなかった。お祭りを楽しむような楽しい雰囲気であった。競技場に行く途中にある屋台にも、リーベル・プレートのサポーターたちがたむろして、すっかりなごんでいる。地球の裏側からであるので、弾丸ツアーであろうと、相当費用がかかるはずである。それだけチームを誇りに思い、愛情があるからだろう。

会場ではサポーター席に入りきらなかったリーベル・プレートの赤いシャツを着たサポーターたちが各所で白い風船を振り、歓声をあげていた。それに引き換え、世界人気のバルセロナは、サポーター席のみで非常におとなしく見えた。同様に三位決定戦のサンフレッチェ広島も広州恒大に比べても非常にさみしく見えた。国民性の違いか?結局、結果はメッシ、ネイマール、スアレス、イニエスタなどワールドカップでも大活躍した世界のスーパースターを擁するバルセロナが順当勝ちとなった。お祭りはバルセロナの選手たちの歓喜とともに静かに終わった。20kmのランニングと2試合のサッカー観戦。家に着いたら午後11時をまわっていた。疲れはしたが、それを吹き飛ばすような楽しい一日であった。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2015.11.30

47.仏蘭西的飲酒

写真:ボジョレーパーティ2015のラインナップ。2014は樽を用意した。

おいしかったが、最初から最後まで同じ味であったため今年はいろいろなワインを用意した。

11月19日 木曜日に事務所で30人ほど集めて恒例のボジョレーパーティを開いた。ボジョレーは熟成の早いワインで、フランス政府が混乱を避けるために解禁日を定めたものである。その日からパリの街角に「Le beaujolais nouveau est arrive」(ボジョレーヌーボー到着!)という看板が出るのが、秋の風物詩という話を学生時代から聞いていた。以前から興味があったが、それがバブル期に日本で大ブームになってしまった。当時は、ボジョレーヌーボーの解禁日に盛大なパーティをやった憶えがある。したがって、その流れがあり、 少々気恥ずかしいものがある。97~98年のワインブームの頃、事務所を六本木から中野区の住宅地に移した。周りの環境に少しさみしさを感じて、所内で飲む会をこぢんまりと初めて以来、毎年続けている。飲みやすくて、手頃な値段で、季節感があるので日本で定着し、今や世界最大のボジョレーヌーボーの消費国であるそうだ。しかし、ワインを手軽に親しむにはいい機会だと思う。

子供の頃ワインといえば、赤玉ポートワインのことであった。クリスマスや正月に1杯だけ飲む甘いお酒であった。ワインについては、大学を卒業したあたりから少しずつ接する機会が多くなったが、日常的に飲むようになったのは、1981年のヨーロッパ建築一人旅の時からである。その時フランス、ブルゴーニュ地方の州都で食の街ディジョンを訪れた。ディジョン大学(現在のブルゴーニュ大学)ではCours de cuisine(料理講座)、といっても、シェフが大学の厨房でフランス料理の作り方を解説し、終わってからそれを食べるという講義に参加した。フランス語がよくわからず、結局、ワインをみんなでがぶがぶ飲みながら、楽しく食事するだけのものであった。楽しくて2回参加した。学生食堂メンザでもワインの小瓶が並び、食事の際の日常的な飲料となってきた。また夜汽車の友としてテーブルワインは重宝した。

夕方、カフェのカウンターでは、仕事を終えた労働者たちが、水で割ると白く濁る黄色のリキュールをおいしそうに飲んでいる。PERNOD、RICARD、51とか書いてある。甘いが、現地の歯磨きのような薬臭い味がする。決してうまいといえるものではなかった。それらは南仏地方のパスティスと呼ばれる食前酒であった。ニガヨモギを加えて作る香草系リキュール「アブサン」の代替品として生み出されたものである。そのアブサンとは安価なアルコールとしてヴェルレーヌ、ロートレック、ゴッホなど19世紀末のフランスの芸術家たちによって愛飲され、多くの身を滅ぼしたとされる強い酒である。安価なアルコールだったために多数の中毒者や犯罪者を出し、製造が禁止されていた時代もあった。一時は成分に問題があったとされたが、それは問題なかったため、現在は、普通に「アブサン」も売られている。しかし、代替品のパスティスは食前酒として広まった。南仏ブームもあり、東京ではバーに行けば、どこにでも置いてあるものになった。旅行後、何故かその味が懐かしくなって、飲んでいるうちにだんだん好きになり、お気に入りのリキュールとなった。店によっては、アブサンも置いている。私は食前酒ではなく、最後の締めの一杯としてアブサン又はパスティスをいただいている。

今年の7月にチェコのプラハに訪れたときにそのアブサンに出会った。だいぶ味わいが違う。だいぶ辛めでより薬臭い。当地のアブサンはボヘミアン・アブサンと呼ばれるものでフランスのものとは製法や成分が異なるらしい。チェコはこのボヘミアン・アブサンの中心地であるそうだ。同様にハンガリーには甘くなく養命酒を濃くしたような薬臭い酒「ウニクム」があった。ソーダで割るとこれが結構いけた。東欧ではこのような、独特の味わい酒が多い。味はフランス系のお酒の方が好きだが、癖になる味だ。当時の芸術家たちのように身を滅ぼさないように気をつけて、少量ずつ愛飲している。

註 arriveのeには アクサンテギュー「’」がつきます。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2015.10.31

46.教えることで教えられる

日本大学生産工学部建築工学科居住空間デザインコース 授業の合い間にて

設計のエスキースでは2人の先生を囲み、この日は12名参加。ここも全員女子。

学生時代に家庭教師や塾の個人授業を数多くこなした。おかげで他のアルバイトを加えると人並み以上の小遣いを稼ぐことができた。しかし、教師というのもおこがましく、プロの家庭教師にはほど遠かった。むしろ一緒に考えてあげる一種のカウンセラーのようなものであり、生徒にとっては精神安定剤のようなものであったと思う。ただ、困ったのは大学院時代に大学受験の高校生に物理・化学・数学を教えることになったときである。受験時代には解けそうになかったものまで教えなければならない。時間稼ぎをしながら、必死に解く、火事場の馬鹿力とはこういうものであろうかとばかりに何とかカバーをする。受験時代にもっと必死にやっていれば、もう少し今より何とかなったのにと、今更ながらにも後悔もする。お金をもらっているから、ただじゃ済まされない。しかし、対話の仕方をいろいろと憶えたように思う。今までできなかった1対1のコミュニケーションの方法、特に生徒目線に立って、わかりやすく説明するこつをむしろ生徒から教わったように思う。

今から20年ほど前、ある建築学科の教授をしている大学院時代の先輩から非常勤講師はどうかと声をかけていただいた。人前でしゃべるのは上手くないし、若い学生をグイグイッと引っ張って行くようなタイプでもない。さて困ったぞ、しかし、一度は体験してみるのもいいかなと思い、緊張しながら出向いて行くことになった。2年生の設計の課題の授業である。建築学科の学生にとって最初の本格的で大切な設計の授業である。1学年150人いる学生を5人で分担して、1人30人を受け持つ。しかし、学生によって課題に向き合う温度差が激しい。高校生のころから建築が好きで研究していたものから、漫然と建築学科を選んだだけで、何も知らない学生まで様々である。でも、それなりに純真に一生懸命に向かってくる学生たちにそれなりの対応をすることは、思いがけず、楽しいものであった。そのおかげでいろいろな関係が今でも続いている。最初に教えた人たちから、事務所のスタッフになった人、スタッフの夫になった人などいろいろ生まれた。企画会社、出版社、構造設計などで今もお世話になっている人、フットサルで一緒に汗を流したり、旅先のニューヨークの居酒屋で飲んだりする人もあり、初年度で顔を合わせた人で、何故か、今でもお世話になったり、お付き合いしてもらっているが多い。とてもうれしいことである。

2,3割いた女子学生は目的意識がしっかりしていて、なかなか優秀であった。しかし、ある程度教えることに慣れ始めたころ、言葉尻をとらえてある女子学生を攻撃した。いつになく強い口調で言ってしまった。彼女に涙が溢れた。次の授業には来なかった。これで建築が嫌いになってしまったかもしれないと思うと気が重くなった。以降無意識で使う言葉に気をつけるようになった。以降、多面的に評価をすることを心掛けている。

女子大から声がかかった。これにも躊躇した。何しろ、女性に対しては上手くものを言えない自分に、全員女性の中で何を教えることができるのかと。しかも、名門の女子大学である、しかし、仲間の建築家からの後押しもあり、何故か引き受けることになった。やってみるとこれもまた、意外なことに楽しんで教えることができた。行けば多少免疫力がつくのかわからないが徐々に慣れてくるものである。そこでは、女子校の独特の雰囲気を感じることができた。ここでの中心はグループ課題であった。お互いのチームワークを競い合うことになる。グループ同士の互いの対抗心があり、中には空中分解するグループもあったが、結束して1人ではとてもなしえない力をつけ、がんばってくる。女子だけという環境の集団力学を見るという貴重な体験をさせてもらった。

今、教えている大学は2002年から、初めて14年目である。そこで担当しているのは、15人ぐらいの学生に2人で設計の授業である。これは、理想の教育環境だと思う。異なる見解をぶつけながら、学生に対して、こちらの思考を主張する。普段の頭と使い方と違う楽しいバトルでもある。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2015.09.30

45.デザインの盗用?

上井草の集合住宅(2008年竣工)

撮影 齋部 功

デザインの盗用が問題になった。建築とはジャンルが違うのでそのコメントについては避けるが、建築の場合はどうだろうか。建築の設計に特許なるものがあることは、以前から知っていた。免震構造などの高度な技術や工法についての特許はわかりやすい。しかし、分譲マンションのプランニングでも存在する。特殊なシステムには、ディベロッパーの関係者が参入障壁となる防御手段として特許があるそうだ。しかし賃貸では、あまり適用されていないということであった。それまで設計してきたもののすべてが賃貸の集合住宅だったのであまり気に留めなかった。しかし、私の事務所では以前からヤチダヨリ#16円筒状空間や#38立体居住空間で紹介したような特徴ある空間のシステムを取り入れている。自分がオリジナルに考え出したものが、それ以降に特許を取られて使えなくなるのは嫌だから、新しい仕組みをつくったと思った時は、できる限り雑誌などで発表したり、内覧会等で公表し、ある種の証明みたいなものをつくろうと思った。実際には、確認申請など公的な書類があれば、実施した時期等も明白にはなるわけだが。というより、自分で作ったシステムを公表し、それを参考にしてもらって、さらにより良い形で応用してもらったほうがよいと考えていた。

7年前、当事務所では初めての分譲集合住宅を雑誌に発表した。その後ある建築家から連絡があった。「あなたの設計した集合住宅は私が特許を持っている仕組みに似ているので相談したい。」ということであった。逆梁を用いて空間を立体的に利用する仕組みである。私は今までいくつも同様の賃貸の集合住宅を設計してきたし、雑誌にも発表してきた旨を告げる。すると設計したものに付加価値が生じるのでその企画をしたディベロッパーに話がしたいということになった。彼はまだそのシステムの建物はつくっていないらしいが(机上の設計ということである)、日本で特許を取り、外国でも取る予定であることを告げられた。そこで私は知り合いの弁護士さんを介して、弁理士の方に相談をした。すると「どう思いますか?谷内田さんの仕組みは今までいくつも作っているものだし、いろいろなものを絡めたものであって、特許権を侵害するものと思いますか?」といわれた。答えは当然「いいえ」である。結局その後、その建築家からは連絡がなくなった。数が増えれば多くのディベロッパーから特許料を取ることができると見込んだのであろう。しかし、特許の申請は認められとしても、あまりに単純すぎて、対抗できるようなシステムではなかったように思う。

総じて、建築の設計にある種の模倣は必要なのではないか。学生の勉強には当然必要である。ただ、設計条件は同じということはあり得ない。いいと思った部分をいかに取り入れ適合させるにも相当に骨が折れる。オマージュ(敬意、賛辞)インスパイア(感化、啓発)という方法での模倣もある。以前から、他の建築家の見学会にはよく行く。あまり感心しないものもあるが、多くの創作のための努力を見ることができる。感化され良い影響を受けることが多い。

立体居住空間を鉄筋コンクリート造と木造ツーバイフォーでつくることをある企業と共同開発している。こちらの計画技術供与が多いが、数多く積み重ねてゆくことにより、新しい展開を見ることができることを期待している。1人で計画技術を抱え込んでいてもあまり意味がないと思ったからである。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2015.08.31

44.スポーツハブとしてのスタジアム

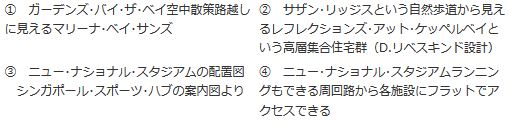

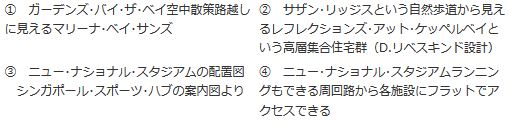

この夏休みにシンガポールに行ってきた。今回で3回目だが、7泊の長期滞在で今まで以上にこの国を知ることができた。冬に行ったアイスランドと比べると赤道直下と北極圏、人口密度の高低という関係で真逆の環境である。しかし共に暮らしが豊か(ひとりあたりのGDPは日本より高い)で安全性が高く、平均寿命が世界でトップクラスという共通点も多い。シンガポールは人口541万人、710km2の広さで、7,612.68人/km2の人口密度である。広さは、東京23区よりもやや広い。東京23区の人口は9,214,130人なので、半分の人口密度である。しかし実際は、建ち並んだ高層ビル群やHDBと呼ばれる国民の80%以上が住んでいる公共住宅(すべて分譲)の混み具合をみると東京よりはるかに人口密度は高そうである。

元々、熱帯雨林を開拓してできた都市である。かつて統治していたイギリスからの影響があって、街作りは英国風で密度にメリハリがある。「集約と分散」の型で日本のように市街地が連担してつながっていない。かなりの部分は開発されているが、意外と熱帯雨林的な部分も残っており、とても大切にしている。住宅地と住宅地を結びつけるための自然歩道も用意されている。環境の整備のされ方は、コンパクトな国だけに徹底している。電柱に電線などの露出はない。ガーデンシティという国のコンセプトのもと、街路、公園、建築それぞれが緑化されている。熱帯雨林気候だから、成長も早い。枝の剪定等も頻繁に行われている。街での剪定作業をよく見かけた。水やエネルギー資源は隣国から調達する。資源が乏しく、自然に厳しい国だからこそ資源を有効に使おうとしている。建築も経済成長のめざましさからか、新しい斬新なものが、他の都市では考えられないほどスピーデイに生まれてきている。1999年(1回目)と2011年(2回目)と今回との間には12年と4年の隔たりがあるが、特に1999年からの変わり様は凄まじいものがある。同じ都市と思えないほどだ。中心のベイエリアは、堰をつくり塞ぎ、水資源確保のために淡水化を図っている。その周りに新しい建築が続々と登場している。特に、マリーナ・ベイ・サンズ付近は全く新しいランドマークとなった。その中にガーデンズ・バイ・ザ・ベイがある。木を模したお化けのような巨大人口樹スーパーツリーをつくり、空中で散策できるような建築である。夜は変化ある光でライトアップされ、街の名所となっている。しかし、造形的な表現であるだけではない。剪定された枝葉やゴミはバイオマス技術を用いて肥料や燃料として使われている。地下にある施設で燃やし、タービンを回し、空調機を稼働させ、隣のガラス屋根の植物園で熱帯の中でも絶えず23°から25°まで保つため空間に冷気を供給している。スーパーツリーは排気を浄化し、その煙突として機能している。ベイの淡水化等を含めた地域全体の環境装置となっている。

いくつもの建築を見て回る中、2014年に完成したナショナルスタジアムに立ち寄った。これはシンガポール・スポーツ・ハブと呼ばれ、スタジアムを中心に各種体育館、プール、スポーツ・ミュージアム、スポーツ・ライブラリー、ショッピングモールがリンクした施設となっている。スタジアムを周回する通路は屋根つきの練習トラックとなり、各施設を障害なしにフラットにつなげている。シンガポールのスポーツの中心であるとともに、東南アジアのスポーツの中心となるシンガポール政府のストラテジーである。集約化させ、経済性を図りながら、つなげて相乗効果を狙った施設である。

計画が練り直される日本の国立競技場もこのように、いろいろなスポーツ施設を関連付け、相互に行きやすいハブの機能を持つ建築となればいいと思った。国立競技場は単独のシンボルとならず、ライブラリーやミュージアムの機能を含めた中心施設となり、相互をつなげる機能を持つとよいと思う。もとより神宮外苑は、国立競技場のほかに秩父宮ラグビー場、テニス場、東京体育館と付属プール、神宮球場や練習グラウンド、ランニング周回コース、バッティングマシン、フットサル・コートなどスポーツ施設が満載だ。それらが連携するために道路をまたいで、または地下をくぐり、相互に行き来することは可能だと思う。オリンピック以後はみんなが楽しめる繋がった世界の都市に類がないスポーツパークとなってほしい。国立競技場にはそのポテンシャルが十分にあると思う。明治神宮、JSC、東京都が連携しながら計画できればよいのだが……。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2015.07.31

43.近代住宅建築の名作をめぐる中欧の旅

この7月9日から16日にかけて近代住宅建築の名作をめぐる1週間の中欧の旅に行ってきた。今までビルマ(現ミャンマー)から海外での初めての旅を開始し、中国、ベトナム、キューバなど社会主義体制が未だに残っているところにも興味を持ち、訪れた。東欧(チェコ、ハンガリーは中欧と呼ばれるが)のかつての社会主義国は初めてである。だが、建築仲間と所員を含めた仲間内の気の合ったメンバーでの気楽な旅であった。以前から、チェコ第二の都市ブルノにあるミース・ファンデル・ローエの名作トゥーゲンハット邸を見に行こうといっていた。しかし、お互いのスケジュールや思わぬ川の洪水の問題などもあって、延び延びになっていた。チェコの首都プラハではアドルフ・ロースのミュラー邸も公開されている。ウィーンではロースの弟子が設計し、哲学者のヴィトゲンシュタインが関与したといわれるヴィトゲンシュタインの姉の住宅・ストンボロー邸も公開されている。3つの近代住宅の名作の内部を見ることができるということがわかり、それらを中心とした旅となった。完成がともに1930年前後の住宅である(日本では昭和5年頃である)。

まず訪れたのは、丘の上にあり、世界遺産のプラハの旧市街を見下ろす絶景の住宅地に立つミュラー邸。これは「装飾は罪」というテーゼで有名なアドルフ・ロースの後期の住宅作品である。「ラウムプラン」と呼ばれる立体を生かしたプランニングの住宅として有名だ。空間は体験してみなければわからないと日頃感じているので、是非見てみたかった。建物ガイドの人に説明してもらいながら、家のリビングルームと半階上がったダイニング、パーティの時にいろいろな場を提供するための夫人のための空間、少し他とは隔絶した客との談話を兼ねたライブラリーなど。レベル差を使った空間のつながりなど単純に納得できる作品でわかりやすい構成だ。ただ、驚きはなかった。構成する要素に装飾はないが、そのかわりに裕福な施主を満足させる材料を巧みに使い、質感を表現している。むしろ、施主の要望に丁寧に対応しているきめ細やかさに驚いた。

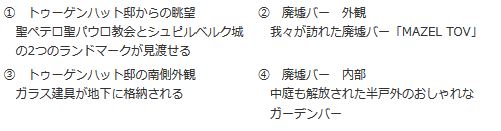

次にチェコ第二の都市ブルノに世界文化遺産でもあるトゥーゲンハット邸を訪れた。繊維業で成功したユダヤ人トゥーゲンハットの邸宅はそこから見えるブルノの街の風景が素晴らしい。 朝ランニングでまわって見た聖ペテロ聖パウロ教会とシュピルベルク城の2つのランドマークが見渡せる絶景である。この景色が気に入ってこの地を購入したと聞く。新しい建物はほとんどなく、古都の街並みも当時とほとんど変わらないであろう。その景色を家族やゲストは水平に連続するどの部屋からも見渡せる。メインフロアの1階には壁がなく、連続する一つの空間となっている。オブジェのような半円筒形の無垢の木による仕切りと大理石の大きな無垢の壁によって空間が分けられるが、すべてがスムーズに繋がっている。すべてのものが家族のための独自の設計となっている。また部屋には家具をはじめミースのものしか置かれなかった。南側はすべて4.8m×2.6mのガラス張りの連続だが、うち2か所は電動で開閉し、床下に格納される。また地下室を大きなチャンバーとした冷暖房のエアコン装置が備えられ、シンプルだが大がかりな装置を挿入し快適な暮らしを享受できるように設計されている。けた外れのお金の使い方であることが容易に想像できる。ものに対する執着、お金に糸目をつけず、実現させる執念に腰を抜かした。ロースより16歳下のミースは、この住宅作品により、すべて想像を超えた世界に導いたように見えた。

三つ目はウィーンでストンボロー邸を見学した。建築研究者またはヴィトゲンシュタインに興味のある人にしか意味を見出しにくい難解な作品であった。建築に興味がある人でも何が何だか理解しにくい住宅だと思った。

旅の終わりはハンガリーの首都ブタペストである。同じく世界遺産の街並みが美しかったが、ここで面白かったのは旧ユダヤ人地区に点在する廃墟バーであった。社会主義時代の数十年の間に空きビルや空き地が増え、荒廃したところ。2000年の初め頃、それを逆手にとって、崩れかけた建物にアーティストの作品を飾ったり、ダンスフロアをつくったバーが登場し、新たなトレンドが始まった。窓は板で塞がれファサードは煤けて、まるでただの廃墟のように見える建物。それを利用した廃墟バーが今では30軒ほどあるといわれている。アンダーグランドな雰囲気漂うブダペストらしい文化の発信地となっている。ある種の停滞がもたらした産物でもある。夏季であったので中庭も解放された半戸外のガーデンバーとなっていた。居心地が良かったものだから、我々も二度ある廃墟バーに訪れて楽しんだ。木造が多い日本では難しいところもあるが、荒廃したシャッター通りの商店街などにも参考になるような気がした。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2015.06.30

42.光るテーブル

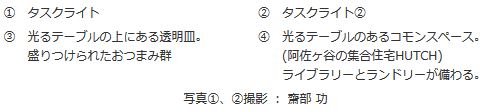

2005年事務所を現在の西早稲田に移転する際、事務所で使う照明器具を新たにデザインした。ひとつは蛍光管を天井からつるしたタスクライトで、上下に光を放ち、下は作業面を照らし上は天井への反射による間接照明を兼ねた照明である。

大小2つのタイプがあり、①600㎜×2100㎜のデスクの上に65㎜×65㎜の断面で長さ950㎜のもの、②720㎜×2400㎜の打ち合わせテーブルの上に掛けるもので105㎜×105㎜の断面で長さ1350㎜のものである。①はロール簾の巻き上げ金物を利用し、滑車の原理でヒモを上げ下げすることでスムーズにワンタッチで上下できる機構とした。10年間不具合なく使用しているが、見た目も作成時とかわらない。2mmのステンレス板でつくったが、もう少し軽くしたほうが動きはよりスムーズであったかもしれない。②は吊りワイヤーの金具を使った。同じく上下調整できるが、左右別々にスプリングを組み込んだストッパーを少しずつ動かしながらの調整で少々面倒臭い。これはほぼ固定して使うので重さは問題ない。双方ともステンレスの板を加工したものであるが、②は長手方向のパネルが回転できるようになっている。への字または逆への字型にして、真下または真上のみの配光ができるようにした。ただステンレス板ではあまり反射の効果がなく、これはあまり意味がなかったように思った。このように試行錯誤ではあったが、本当はさらに進化したものをつくって行きたいと思っている。しかし、自腹でつくる器具は、何度も作れないのが残念である。

もうひとつ同時に光るテーブルも作った。これは透明のファイバーグレーチングを滑らかに光らすため、下に乳白色のアクリルでボックスをつくり発光体とした。また、全体を軽く作るため、透明のアクリルパイプで6本脚とし、一部の金具以外はオールプラスティックでつくった。思惑通り、6人掛け~8人掛けの大きな光るテーブルができた。これだけで部屋の照明となり、空間の主役が生まれた。特に他を消してこれだけつけると存在感が増す。これだけでバーのような空間になる。パーティをするときも光らせると華となった。ただ、これだけだとテーブルの上に置かれたものは別に上から照明をつけないと逆光で見えない。そこでガラスのお皿を並べ、下からの光で食べ物を透過させて見せた。トマトや緑の葉はよりカラフルに見えた。

事務所のためにつくったものだが、同じものがほしいというリクエストがあり、今まで、何箇所かのために製作し、10数脚がうまれた。しかし、組立てが難しい。事務所の人間が組み立てるわけだが、よほど熟達者でないと組み立てられないのが難点である。ステンレスワイヤーのブレースの調整などそれなりのコツをつかまなければならない。製品とするにはいくつかの壁を乗り越えなくてはならない。

これらは全てマックスレイという照明メーカーにお願いして事を進めた。付属部品の調達などを容易にするためであった。超大手のメーカーと違ってこのような専門メーカーであればこそ上手く行けたのだと思う。最近また製作をお願いしたら、照明メーカーが照明以外の製品(家具)をつくるのはいかがなものかという会社の方針に変わり、できなくなってしまった。そこで家具屋さんに頼んでみた。しかし、照明など電気を組み込んだものは電気用品安全法の基づく経産省の試験を経なければ製品として出荷できないと言われた。仕方ないので照明部分と家具部分を別々に照明メーカーと家具屋さんに発注し、電気工事屋さんにアッセンブルしてもらった。

集合住宅の共用空間にこれを常夜燈のように設置し、コモンスペースのシンボルとなるようにしよう考えている。本当はこのような「あったらいいもの」を製品化し、既製品にはない実用的なものを適度な安価で供給したいのだが、こちらの努力不足もあり、実現には程遠い。が、夢は叶えたいと考えている。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2015.05.31

41.かみいちはわいやんず

写真提供 渡辺靖

Photo by Yasushi Watanabe

「谷内田さん、ハワイアンバンドをやろう!」17年前75歳になるクライアントから突然言われた。以前彼の部下だった人がスティールギターを上手く弾くことができるという。判子屋のおじさんもエレクトリックベースを弾ける。植木屋の娘さんがエレクトーンに加わる。そのクライアントは、大正琴はうまいらしいのだが、ハワイアンに合わない。なぜかハーモニカになった。事務所の中からドラムとギターができるスタッフに参加してもらった。そして私がウクレレを弾くことになった。ウクレレは中学生の時に少し触った程度である。

私が子供のころは、音楽は女子のたしなみであり、よっぽど音楽に造詣の深い家でなければ、男子で音楽を習うことはなかった。母がコーラスをやっていたため、音楽は大好きであった。音楽を習うことは憧れであった。しかし、中一の時、兄が高校に入学した記念で買ったヤマハのギターを使い、独学でギターを憶えた。各種のコードは比較的簡単にマスターできた。手先は器用でなかったが、その当時だれもが弾こうとした「禁じられた遊び」だけは譜面を読み何とか弾けるようになった。ギター・インストルメンタルでは当時ポピュラーだったベンチャーズよりも洗練されたシャドウズを好んだ。レコードを聴きながら一生懸命コピーをしたが、なかなかうまくいかなかった。時折、上手い奴のうちに集まり、エレキギターを借りて、合奏をした。もちろん伴奏のリズムギターである。その程度であった。

しかし一時はやった「イカ天」の影響からか、素人のバンドブームが年配者にも浸透していたのである。中野の小学校の体育館で複数のバンドが集まり、コンサートをすることになった。そしてフラダンスのおばちゃんたちも加わることになった。上高田1丁目の人たちのハワイアンで「上一ハワイヤンズ」と命名された。コメディ映画のような展開になった。

そのクライアンとは賃貸集合住宅のオーナーでその中に防音装置付きの集会室をつくった。そこが練習会場となった。アンプとドラムセットを持ち込んだ。週に1回の猛特訓が始まった。ハワイアンといっても昔日本で流行ったのはムード歌謡が主流であった。なかなかノリが合わない。ベースの判子屋のおじさんから、ルンバのリズムの切れが悪いと叱られた。しかし、2か月ぐらいの付け焼刃でも、時がたつとだんだんそれなりにまとまってくる。次第に暗譜し、楽譜を見ないでも弾けるようになる。ウクレレはシンプルな楽器だから、だんだん余裕が出てくる。ソロでもやらない限り、後は楽しく弾くだけである。

当日全員アロハシャツを着てステージに立った。みんなまじめに真剣に演奏する。多少の間違いはご愛敬だ。後で聞いたら、ウクレレ弾いている人、何か楽しそうにやっているねという評判であったそうである。

それ以来ときどき、パーティやスタッフの結婚式の余興などで暫し、弾くことになった。ザ・ビートルズ・アンソロジーの中でポールとジョージが昔を回想して、ウクレレ2台で弾きあうシーンがある。ハイスクール時代からよく使っていたのであろう。絶妙なコンビネーションであった。リバプールの若者はアメリカの音楽に刺激され、そのアンサンブルの源をウクレレで築いたのかもしれない。

旅行に持っていったこともある。同室の友人には迷惑であったであろう。妻からは反対されている。ウクレレとともに私が歌い止まらなくなるからである。歌ももう少し練習して、周りが楽しくなるようにしたい。チューニングをしょっちゅうやらなくてはならないおおらかな楽器、けれど持ち運びが楽で手軽にアンサンブルをどこでもいつでもできる。レパートリーのジャンルと数をふやして、旅先でいろいろな曲をみんなで楽しめるようになりたいと秘かに企んでいる。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可