2016.12.31

60.棲家遍歴

コラムcolumn

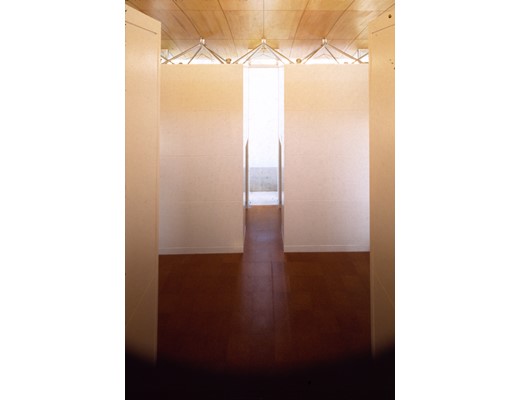

写真:自宅のリビングルーム。

白い箱が12個建ち並ぶ。向かいの2つは2階へ上る階段。

その中にはそれぞれ90個のグリッド状の本棚が潜んでいる

白い箱が12個建ち並ぶ。向かいの2つは2階へ上る階段。

その中にはそれぞれ90個のグリッド状の本棚が潜んでいる

私は1951年新潟市中央区下所島で生まれ、2歳までいた。その後、父親の転勤で新潟県柏崎市に移り約1年間過ごした。いずれも石油掘削の会社の官舎の様な木造平屋建であったが、後で見た白黒写真のイメージが重なるだけで、直接はほとんど憶えていない。ただ、道路にあった側溝の幅が広く、怖かったように記憶している。同様にくみ取り方式の和式便器も恐怖であった。

父親がまた転勤になり、3歳で東京都小金井市の会社の寮に引っ越した。南北に2棟分けて建てられ廊下でつながった。方廊下の木造2階建の共同住宅であった。共用の玄関には、共同電話があった。南北2棟をつなぐ廊下には共同風呂がリンクしていた。時間帯で男女か交互になり、夕方になると子供は毎日、母親に連れられていっていた。つなぎの廊下の2階が共同洗濯場で、母親たちが1列に並んで仲良く洗濯をしていた。

5歳から18歳まで東京都世田谷区経堂この頃についてはヤチダヨリ28.内と外の緩やかなつながりに書いてあるとおりである。時期的には私の精神構造が確立された開放的な社会、空間を過ごした。

高校を卒業するとヤチダヨリ5.住む場所に影響を与えるベクトルで書いた要因で東京都保谷市(現西東京市)ひばりが丘に引っ越した。木造2階建の中古建売住宅をリビングルームを広げて住むことになった。18歳から結婚する34歳まで暮らした。独立性が高まり、多少、プライバシーがとりやすくなったが、大学、大学院、事務所創設期の時代であり、家は寝に帰ってくるだけのねぐらであった。

結婚後、34歳から36歳まで東京都世田谷区砧にある壁式RC造3階建の3階に住んだ。これは共同主宰の設計事務所「ワークショップ」で設計した賃貸集合住宅であった。ここでは1年半くらした。小田急線の成城学園前駅から閑静な住宅街を通り抜けていくという同じ沿線にいたことはあったが、庶民的な経堂や千歳船橋とは全く違う環境であった。初めて自ら設計した1LDKの空間に住んでみることになったが、商品性を特化した賃貸住宅は予測通り、住み心地はよかった。

その後、妻が実家の医院を手伝うことになり実家と私の事務所にも近い東京都新宿区下落合駅徒歩2分の利便性のよいところに物件を見つけた。SRC造10階建9階にある中古マンションの2DKを広いワンルームにリノベーションした。ワンルームを移動家具で領域性を組み立てる方式でその後の賃貸住宅ユニットの原形ともなった36歳から40歳まで使ったが、現在も賃貸物件として稼働している。

そのあとは、妻の実家の建て替えで東京都西東京市保谷町に医院併用住宅をつくることとなった。ヤチダヨリ 1.くるまの話Ⅰで書いたように「機能的に配列した設備や収納空間をつなぐのが、大きなリビングルームで天井高5メートルあり、体育館のような空間です。大は小を兼ねるつもりでつくりました。パーティをするとかなりの人数を許容し、とても楽しかった。しかし、年代を重ねてきた現在、気がつけば寝る以外はお茶の間のダイニングにいるだけで、リビングルームは単なる通路としてしか使わない」家である。妻の希望で木造でつくったが、外観は木造には見えない不思議な建物である。現在まで25年間近く住んだことになるのだが、一番の長居である。いつまで続くのか続かないのか、9歳年下の妻はその後のことの構想を練っているらしい。

こうやって見ると木造、ブロック造、RC壁式、SRC造、1戸建、長屋、共同住宅、医院併用住宅、新築・中古リノベーション持家・社宅・賃貸住宅とありとあらゆるジャンルの家に住んでいたことになる。夢は立体最小限別荘(ヤチダヨリ24.立体最小限別荘の夢)である。

父親がまた転勤になり、3歳で東京都小金井市の会社の寮に引っ越した。南北に2棟分けて建てられ廊下でつながった。方廊下の木造2階建の共同住宅であった。共用の玄関には、共同電話があった。南北2棟をつなぐ廊下には共同風呂がリンクしていた。時間帯で男女か交互になり、夕方になると子供は毎日、母親に連れられていっていた。つなぎの廊下の2階が共同洗濯場で、母親たちが1列に並んで仲良く洗濯をしていた。

5歳から18歳まで東京都世田谷区経堂この頃についてはヤチダヨリ28.内と外の緩やかなつながりに書いてあるとおりである。時期的には私の精神構造が確立された開放的な社会、空間を過ごした。

高校を卒業するとヤチダヨリ5.住む場所に影響を与えるベクトルで書いた要因で東京都保谷市(現西東京市)ひばりが丘に引っ越した。木造2階建の中古建売住宅をリビングルームを広げて住むことになった。18歳から結婚する34歳まで暮らした。独立性が高まり、多少、プライバシーがとりやすくなったが、大学、大学院、事務所創設期の時代であり、家は寝に帰ってくるだけのねぐらであった。

結婚後、34歳から36歳まで東京都世田谷区砧にある壁式RC造3階建の3階に住んだ。これは共同主宰の設計事務所「ワークショップ」で設計した賃貸集合住宅であった。ここでは1年半くらした。小田急線の成城学園前駅から閑静な住宅街を通り抜けていくという同じ沿線にいたことはあったが、庶民的な経堂や千歳船橋とは全く違う環境であった。初めて自ら設計した1LDKの空間に住んでみることになったが、商品性を特化した賃貸住宅は予測通り、住み心地はよかった。

その後、妻が実家の医院を手伝うことになり実家と私の事務所にも近い東京都新宿区下落合駅徒歩2分の利便性のよいところに物件を見つけた。SRC造10階建9階にある中古マンションの2DKを広いワンルームにリノベーションした。ワンルームを移動家具で領域性を組み立てる方式でその後の賃貸住宅ユニットの原形ともなった36歳から40歳まで使ったが、現在も賃貸物件として稼働している。

そのあとは、妻の実家の建て替えで東京都西東京市保谷町に医院併用住宅をつくることとなった。ヤチダヨリ 1.くるまの話Ⅰで書いたように「機能的に配列した設備や収納空間をつなぐのが、大きなリビングルームで天井高5メートルあり、体育館のような空間です。大は小を兼ねるつもりでつくりました。パーティをするとかなりの人数を許容し、とても楽しかった。しかし、年代を重ねてきた現在、気がつけば寝る以外はお茶の間のダイニングにいるだけで、リビングルームは単なる通路としてしか使わない」家である。妻の希望で木造でつくったが、外観は木造には見えない不思議な建物である。現在まで25年間近く住んだことになるのだが、一番の長居である。いつまで続くのか続かないのか、9歳年下の妻はその後のことの構想を練っているらしい。

こうやって見ると木造、ブロック造、RC壁式、SRC造、1戸建、長屋、共同住宅、医院併用住宅、新築・中古リノベーション持家・社宅・賃貸住宅とありとあらゆるジャンルの家に住んでいたことになる。夢は立体最小限別荘(ヤチダヨリ24.立体最小限別荘の夢)である。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可