2015.04.30

40.多摩湖一周と野球観戦

西武ドーム外野スタンド側を見る。

ドームは閉鎖ではなく、開放式なので、桜の木が見え、風が流れる。

スタジアムに行って野球を観るのが大好きだ。TVで観るより、スタジアムのほうが俄然楽しい。子供の頃から年2回ぐらいで観に行くのを楽しみにしていた。高校になってからは、それがサッカーになったが……。しかし、ここ数年は野球が多い。年十数回は観に行く。だいたいは4,5人でワイワイすることが多いが、夫婦で行ったり、一人でも行く。旅行のついでに大阪、神戸、福岡、札幌と各地のスタジアムにも行く。アメリカ旅行中にもメジャーリーグの試合を何回か見た。いろいろ観た中でやはり青天井の屋外空間が一番だ。しかも多少陽が射す薄暮の状態からが始まるのが良い。ドーム球場は白色の蛍光灯のオフィスの中でやるようなもので、味気ない。スポーツは自然の下に限る。

その野球を好きになったきっかけは、小学1年生の時の日本シリーズである。読売ジャイアンツ対西鉄ライオンズの試合である。3戦連続して巨人が勝っていた。周りの大人たちはみな巨人を応援していた。判官贔屓というか、周りとは違う事を好むひねくれ者の根性で西鉄を応援した。ライオンズは絶体絶命の状況だった。それから怒涛のごとく、西鉄の大逆襲が始まる。鉄腕といわれた稲尾投手が4連投。大逆転で西鉄の優勝となった。感動を憶え、以来野球が大好きになった。その後3歳上の兄に鍛えられ、野球は自然に体で覚えた。体も大きかったせいかクラスの中では、誰よりも速いボールが投げられ、強打できた。野球を介して、何か自信がついてきた。しかし、中学、高校と野球部に所属した兄とは同じ道を選ばなかった。兄とは違う道を行こうと中学では水泳、高校からサッカーをした。

仕事をするようになって、小学校時代の仲間と日曜日の草野球のチームをつくり、参加した。子供の頃のイメージでやったら、大違いであった。周りの多くは、中学、高校、大学での経験者の強者たち、彼らと同じようにうまく行く訳がない。暴投があい続き、周りから罵声・怒号が飛ぶ、最初は、サードで強打者のイメージだったのが、瞬く間にライトの8番おろか、試合成立のための先発メンバーとしてくるのが、義理の出場としての代打要員となる。守備は訓練が必要であった。ただ、バッティングは何とかなる。ライトで8番や負け試合の最終回代打であったりすると、投手も適当に手を抜いてくる。それにつけ込む余地はある。ど真ん中にストライクをとりにくるところ、打てばたまにはタイムリーの長打もでる。意外性がつきもののスポーツなのである。

プロ野球、今年は年間143試合ある。大リーグは162試合でオープン戦やポストシーズンを含めると年の半分以上やることになる。こんなスポーツは珍しい。サッカーでは考えられない。投手のローテーションで、連日開催できる。アメリカで考えられた非常にうまくできている興行のシステムである。相撲は15日×6場所=90日+地方巡業、海外巡業、引退相撲などがあり、個人競技としては大変なものだ。いずれも、緩急があり、ゆっくり観戦できる競技だ。

仕事をし始めた1978年に贔屓のライオンズは西武ライオンズとして近傍にやってきた。以来、西武球場がホームグラウンドとなる。西武鉄道の沿線住民なのだが、企業として個人的には好きではない。でもライオンズを応援しないわけにはいかない。空いているアウェイ側の席に陣取って呉越同舟での観戦が専らである。妻の医院は土曜も開業のため、ホームゲームとなる月の半分の土曜日はひとりで多摩湖1周(約12Km時には2周も)のランニングをしてその後、掬水亭という湖畔の中華割烹の日帰り入浴に入り、西武ドームで試合観戦をする。ビールを飲みながらゆったり過ごす。既に今年は合計2周した。10周ぐらいはすることになるだろう。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2015.03.31

39.遊べるキッチン

自宅で23年間使っているオールステンレスのシステムキッチン

しばらく前から、朝食をつくるようになった。土日祝祭日では、朝食以外もつくることが多い。男二人兄弟の次男坊であったので、子供の頃からよく母親の手伝いとして買い物から調理までさせられた。調理は知らないうちに憶えた。

また生来、食い意地がはっており、つくること自体が楽しかった。たいしたものはできないが、今ではスマホでレシピを確認しながら、つくるのは楽しい作業であり、面倒とは感じない。ごはんを中心として汁物、おかず2,3品を用意するのが日課である。デザートはナチュラル・ヨーグルトが定番である。お世辞でもうまいといってくれれば、さらに調子に乗る。我が家は妻が医院を開業しているため、従業員の方のための賄い用の食材がそろっている。在庫を見ながら、何をつくるかを考えるのが、毎朝の楽しみである。

我が家のキッチンはヤマハのオールステンレスのシステムキッチンである。間口2800㎜のコンパクトなI型キッチンユニットで、二十数年前家の新築のとき、義理の母親がショールームでみつけてきたものである。業務用の機器のように無駄を削ぎ落としたようなデザインが気に入った。調理台は850㎜の高さだが、ガス調理器は750㎜で、オーブン、電子レンジ、グリラー、大小3つ口のコンロ等、収納を含めて全てが機能的にまとめられている。ステンレスの厚さは2㎜。剛健で今でも古さを感じさせない。当時から話題になった製品だが、その頃にしてはデザインが斬新すぎたのと高価だったことから、1998年には生産が中止されてしまったそうである。水栓やそのフットスイッチ等の部品は取り替えているが、全体としての原型は全くかわらない。その高性能なキッチンは当初大人数のパーティのとき大活躍した。最近、パーティは事務所で行うので、宝の持ち腐れとなっているが(日常は賄いで大活躍)、日常を遊ぶことができる。

12年前に軽井沢で別荘を設計した。浅間山を仰ぐ、雄大な吹抜け空間に面したキッチンとダイニングである。アイランド型のオールステンレスである。製作は辰巳工業という職人肌のメーカーにつくっていただいた。きめ細かい美しいバイブレーション仕上げで別荘の中心「へそ」になるキッチンとなった。階段も剥き出したオープンプランにアイランド型キッチンは似合った。非日常を楽しめる開放性は空間の遊びとなる。事務所のある集合住宅のキッチンも全部そのメーカーにつくってもらった。いろいろな事情で残念ながら廃業された。その後、オールステンレスのキッチンは脚光を浴びてくる。つくり込みをするとコストがどうしても高くなる。しかし、表面材を薄いステンレスとして、廉価版も出て、だいぶ普及してきた。しかし、オールステンレス風でも清々しい潔さがある。

最近、賃貸集合住宅の中でもアイランド型のキッチンを取り入れている。キッチン部分の床を13㎝下げ、調理台の高さが85㎝であるため、床からは72㎝で椅子の高さに合う通常のダイニングテーブルの高さとした。調理する人と食べる人が向かい合う仕組みである。あたかも料理屋のカウンターでのやりとりを演じているかのようにした。実際にどう使われるかわからないが、部屋の中で食事に絡むゲームのような遊びの空間とした。

行きつけの近く定食屋をのぞいた。4テーブルで調理人一人の小さな店だが、奥にひっそりとキッチンがある。家庭用のガスコンロが2つ、鋳鉄製ガスの五徳とフライヤーが一つ、小さなダブルシンクが一つ、猫の額ほどの調理台であった。3畳もない空間に凝縮している。マスターの手によって、そこから次から次へと唐揚げ、コロッケ、豚汁、サバの味噌煮など定食が手品のように登場してくる。オペレーションのし易さが第一で、超コンパクトに納められている。定食屋のプロに遊びはなかった。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2015.02.28

38.立体居住空間

※4ヶ所の強調青文字をクリックするとバックナンバーコラムにリンクします。

賃貸集合住宅の設計が多いので、この季節(年度末)は竣工が重なる。この1ヶ月で新たに3つの集合住宅が竣工した。3つとも一部にまたは全体に立体居住空間が組み込まれている。立体居住空間とは住まいを平面的な使用だけではなく、吹抜け、ロフト、段差などを取り入れ、立体的に空間を利用したもので断面の計画である。私が勝手に名付けたものだが、計画全体が複雑になるため、取り入れられている例はあまり多くはない。しかし、私の場合、昨年完成した

日本橋久松町、

西大泉、麻布十番、

鴨 川、大岡山、南品川の集合住宅でもいずれもそれらが取り入れられている。

20年前に個人事務所として独立したが、初期の仕事である上高田の集合住宅[SQUARES]や海岸の集合住宅[ALTO B]から始め、少しずつ、仕組みや規模を変えながら、継続して改変を加え、積み重ねてきた。

[ALTO B](ヤチダヨリ12. 写真家Ⅱ参照)では交互に2層分の空間を組み合わせたフラット住居をつくった。5メートル超で30畳ほど大空間は、今までにない賃貸物件であり、メデイアにも取り上げられ反響が広がった。このようなものをもっとつくりたいと思ったが、100㎡という広さは、家賃総額が大きくなり、一般的なニーズに応えることはできない。また、成立する条件のそろった土地は極めて少ない。そこでより一般的な条件の中で一般的なマーケットに対応したものを展開してゆくことになる。

まず40㎡前後の1LDKの吹抜けのあるメゾネットをつくり、吹き抜けには大きな開口部をつけた。コンパクトな空間であるが、開放感とともに相当に空間の迫力もできた。躯体や開口部のコストアップは仕上げの簡素化でまかなった。半層ずつ折り返して上る階段の踊り場に居室をリンクさせたスキップフロアも考えた。中心に1.5層のリビングルームをとり、奥に寝室と水回り、手前にダイニングキッチンを設けたメゾネットなども定番の一つとなった。

2000年に法律が変わり、新しい屋根裏収納や床下収納の基準が制定された。その頃UR都市機構から河田町で建てる超高層集合住宅の高階高の1階部分の検討の依頼を受けた。新しい基準の中で高階高を生かした住まいのインフィルの提案を求められた。そこで3つの住居の提案をした。ここでの提案は60㎡~90㎡の広いものであった。4mほどの天井高によって充分な開放感が得られ、ロフト収納による機能は充分に強化された。これを機会にロフトや床下収納を取り入れた1.5層の住居をつくるようになった。これもコンパクトなものに対応させれば、より一般的に広まる効果があると思い、まず30㎡にチャレンジした。2005年に完成した[tuft]という板橋にある集合住宅である。十分な効果が確かめられた。以降、40㎡に広げたり、狭い24㎡のタイプを納めたりした。24㎡を下回る住居でも機能、空間ともに相当に上回る特性を持つことが確かめられた。そこで2階分の高さで交互に1.5層を取り入れたものを考えた。高さ制限が厳しいところでも、上下の寸法を調整し、直床の工法を取り入れ効率的に取り入れれば、立体居住空間が可能となった。この手法も定番となった。屋根裏収納や床下収納の基準は東京の場合区毎に規定が違う。建築審査機関の対応をもとにいろいろな戦略たてているが、規制緩和に向かった方向を規制するのはいかがなものかと思う。その辺りは新しい空間の可能性を目指してきたことに対しての障壁となっている。

この20年近くの間に棟単位でいうと約90棟の集合住宅を設計してきた。10m以下から50mまで高さは様々だが、ほとんどの建築に立体居住空間を取り入れている。以前から木造で幾つか集合住宅をつくってきたが、最近ではコンクリート関係の職人不足からコスト高になっているので、 再び木造に注目している。新しいつくり方にチャレンジしている。これを続けるとともに平面の計画も見直したいと思っている。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2015.01.31

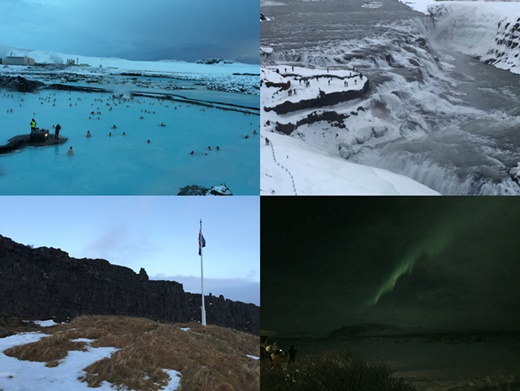

37.存在感ある国アイスランド

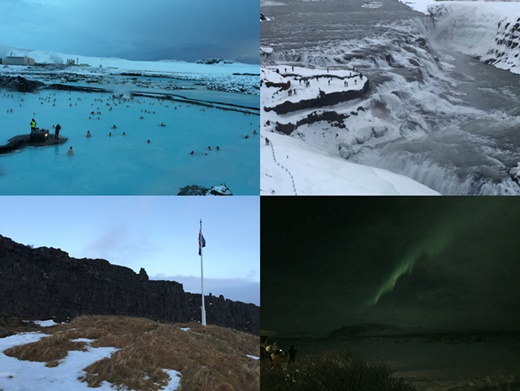

正月休みにオーロラを見ようということでアイスランドに行った。アイスランドは緯度が高く、北極圏に近いが、暖流であるメキシコ湾流が流れ込む影響で、緯度の割合には温暖である。緯度はグリーンランドや北欧諸国の北部と同じぐらいだが、はるかに暖かい。1月の平均気温は、ニューヨークや札幌よりも高い。寒さのゆるい中でオーロラを見ることができる環境である。ただ、冬至直後の北極圏である。これはオーロラを見るには絶好だが、日の出は11時半、日の入りは3時である。ほとんどが夜になり、風景を楽しめるかが気がかりであった。

ガイドは渡辺佐保さん。歌姫ビョークに興味を持ち、学生時代からアイスランドにあこがれ続け、アイスランド航空に勤め、10年ぐらい日本とアイスランドを行き来しているうちに最近こちらに定住したといっておられた。アイスランドやアイスランド人が大好きだけれど、ちょっと変なところもあるその国民性を楽しく客観的に語る喋り口は軽快で旅を一層面白くしてくれた。

アイスランドの人口は32万人で日本の約400分の1である。国土は日本の1/3である。したがって人口密度は日本の100分の1以下である。首都レイキャビクの人口は約18万人でこのあたりにほとんど集中している。遠く離れた小国家であるが、日本と共通している部分は多い。まず火山と温泉のある島国である。アイスランドにはギャウと呼ばれる地球の割れ目があり、それはユーラシアプレートと北アメリカプレートに引っ張られることででき、アイスランドの中央を貫いている。日本ではプレートが海底から地球深部に潜り込む。真逆の関係だが、火山が多く、温泉が湧き出るということでは共通している。アイスランドの山間部では氷河地帯が多いため、電源の7割を水力発電、残りの3割が地熱発電で賄い、化石燃料や原子力は一切ない。地熱発電には日本の技術が大いにかかわっているそうだ。首都のレイキャビクでは、地熱発電所の温排水をパイプラインで各家庭に供給し、暖房や給湯はこれで賄われる。確かにホテルのシャワーは硫黄の匂いのする温泉水であった。それを利用して、いたるところに温水プールがある。自然を利用し、楽しんでいる。その結果、世界一空気のきれいな都市といわれる。今後、自動車も水素燃料電池を利用して二酸化炭素ゼロ化を進めようとしている。

また、いろいろな海流が交わり、漁業が盛んだ。捕鯨国でもあり、とった鯨の多くを日本に輸出している。サケとタラ、ニシンなどは国内で消費されるが、もとは肉食系のバイキングであるため、その他はあまり消費されず、国外に輸出され、カレイ、ヒラメ、アカウオやシシャモなどは日本へ輸出される。金融破綻以降、実業である水産資源の活用が見直され70%以上が漁業関係の従事者であるといわれている。

治安は非常によい。世界平和度指数ランキングでこの数年1位である。ちなみに2位はデンマーク、日本は8位、アメリカは101位、中国は108位である。また非武装国でもある。国土防衛は警察隊と沿岸警備隊が担う。NATOの加盟国であるが、世界でも希少な「軍隊を保有していない国家」である。1986年レーガン・ゴルバチョフ会談がレイキャビクで開かれ、物別れになったが、冷戦の終結のはじまりとなったところでもある。少し離れたところにある小国家の存在感を示している

金融破綻の立ち直りは観光によるところが大きい。2015年は観光客70万人を見込んでおり、人口の2倍以上。日本は400倍だから、日本になぞると2億8000万人、ちなみに日本の2014年の観光客数は1341万人であった。20倍以上の経済効果がある。小国家ならではの効率よさである。ただ、施設の整備は細部にわたって行き届いていた。

ところで、オーロラはどうであったかというと。めまぐるしく変わる天候の中、気まぐれに出没するオーロラに幸運にも出会えた。直上から降りかかってくるカーテン状のものはよほどのタイミングでないと見えないが、虹のようなポァーッとしたものは意外と街中でも見ることできた。深夜の人里離れたところでも最低でマイナス5度であったので楽に目的を遂げることができた。書ききれないほど面白いことがあったが、いつか白夜のアイスランドに行ってみたいと思っている。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2014.12.31

36.麻辣香鍋(マーラーシャングオ)

東京愛情「麻辣湯(マーラータン)」入り口にあるショーケースの具材

麻辣湯も麻辣香鍋もこの中からいくつか選び、辛さを指定して調理してもらう。

誰もがそうであるように子供の頃からカレーが大好きだ。当時は外食の選択肢があまりなかったためか、出かけた時の食事はカレーが多かった。その中で印象的なのは、東京ドーム前身の後楽園球場のカレーであった。辛い、子供には我慢できないぐらいの辛さだった。これが大人の味覚かと思った。後に食べるオレンジシャーベットともに、後楽園遊園地のジェットコースター、野球観戦とセットになった至福の1日の大事なアイテムであった。

1981年、初めてのヨーロッパ旅行は、南回りのパキスタン航空でバンコック、カラチ、イスタンブールに寄り道しながら回った。その都度機内食で登場するのがカレーであった。インディカ米のサフランライスに肉と青唐辛子とともに付き添えでソースとしてかかっている。時々、青唐辛子のうち、いくつかのひとつに特別に辛いものがある。突如地雷を踏んでしまったような、驚愕の辛さであった。口の中が大火事のようになり、氷水で口内を消火する。これは食べ物ではないと思った。カレーソースは程よく辛く、どれもとてもうまかった。今でも機会があったら、パキスタン航空で機内食を食べたいとふと思う。

スイスのインターシティの食堂車、フランスの田舎のレストランどこに行ってもメニューをよく見ると片隅にカレーがある。肉にカレーソースを絡めたハッシュドビーフのような欧風カレーである。イギリスでは旧宗主国であるせいか、インド料理屋があり、日常的にカレーを食べることができる。高速道路のセルフサービスのレストランにもカレーライスのメニューがある。味は日本の家庭のカレーライスとまったく同じ、ただしライスは細長いインディカ米のタイプであった。日本のカレーライスのルーツはイギリス本土にあると思った。

10年程前西早稲田に事務所を移転した。この高田馬場、早稲田界隈は大学や専門学校などが集積し、若者が多く、ラーメン店だけで百軒近くが凌ぎを削っている。また留学生も多く、国際色豊かである。インド、ネパール、パキスタン、モロッコ、ミャンマー、タイ、ベトナム料理などエスニックに関しても事欠かない。いろいろなタイプのカレーが揃っている。中でもお気に入りだったのが「夢民」であった。客の注文を受けてから野菜やベーコン、海老などの具を炒め、サラサラのルウと合わせる。辛さを指定する。野菜の食感と具の味がスパイスに絡まった。独特のスープのようなさらっとしたルーをご飯にかけたもの。特別にうまいというものではないが、食べやすく、癖になるファンが多く、常に行列となっていたが、店主ご夫妻の健康上の理由で37年続けた店を閉じてしまった。残念だ。

最近気に入っているのが麻辣香鍋(マーラーシャングオ)だ。薬草とスパイスをミックスさせた中国本土でも人気の庶民の家庭料理だそうだ。東京愛情「麻辣湯(マーラータン)」という店である。店では、メインは麻辣湯というピリ辛の春雨スープである。入り口に冷蔵ショーケースがあり、具材を選択できる仕組みだ。女性店主は青島(チンタオ)出身、調理人は上海出身で客のほとんどが中国人である。中国語が飛び交う。麻辣香鍋は具材の季節の野菜、キノコ類と肉類、海鮮類をショーケースの中からいくつか選び、それらの旨みとスパイスが混ぜ合わさり、日本にはない複雑な辛さを味わえる。そして辛さを選べる。鍋だけれど鍋料理とは異なる、汁なしの鍋である。野菜と魚介、肉のスパイスを使ったハーモニーとご飯との組み合わせ。カレーとは異なるが、考えてみれば、「夢民」のカレーもこの料理の範疇に入るかも知れない。また、ポパイカレー(ほうれん草・トマト・卵のカレー)が食べたくなった。「夢民」をインスパイアした店が田町にあるらしい。そちらにも出かけてゆきたくなった。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2014.11.30

35.ダーティ・ループス

「ヒット・ミー」ジャパン・ツアー2014 11月26日豊洲PITにて

(「ヒット・ミー」はダーティ・ループス1番のヒット曲)

右からドラムスのアーロン、ベースのヘンリック、ヴォーカルのジョナ、サポートメンバー

事務所で仕事をする時、静まり返った雰囲気よりも多少音楽があったほうがよいと思い、音楽番組が豊富なインターFMを流すことが多かった。そのおかげで新しい音楽を聴く機会が多くなった。そのうちで「こりゃすごい」と感じたのは、ダーティ・ループスというスウェーデンの3人組バンドである。目下一番のお気に入りだ。ヴォーカルとキーボード、6弦ベース、ドラムスの組み合わせだが、それぞれが驚愕のパフォーマンスで見事に絡み合っている。洋楽では今年日本で一番売れている新人だそうで、今、世界中でセンセーションを起こしている。CDでプロモーションを行って売り出すのではなく、実験的な音楽を創造し、YOU TUBEで評判を取り、売り出すという新しいスタイルである。

そのダーティ・ループスが来日するという。(日本が好きだそうで、今年はこれで実に6回目の訪問だそうだ)ライブで聴き、演奏模様を観たくなった。ネットでチケットを購入した。大学の授業を終えてから、一人で豊洲ピットというホールに行った。以前フットサル大会をした会場の隣である。約3000人収容スタンディングのイベントスペースである。いつも行くコンサートよりはさすがに年齢層は低い。しかし、時おり年配もいる、でも私よりは若いだろうな、などと観察する。意外と一人できている人も多い。キャパシティ約3000人の会場は、コンパクトでシンプル。座席指定はないので前に行く。ドラムのアーロンがいい奴そうのなのと撥さばきを間近で見たかったので、彼のすぐ脇に行ってみる。ステージとは5,6mぐらいのところである。ドーム・コンサートとは大違いである。異例の延長アンコールを含めて1時間20分ほどのパフォーマンスであったが、あっという間の時間で、スタンディングであるのを忘れてしまうぐらいの爽快感であった。うますぎると感じられたレコーディングより、ライブのほうがさらに迫力があり、時間当たりの音数は大変なものだ。気のよさそうな普通のスウェーデンの若者だが、只者ではない。50年たって、ビートルズ、ストーンズ、ツェッペリンなどのように残る音楽になるだろうか?これからが楽しみだ。事務所では、調子に乗って、ボリュームを上げて聞いていたら、スタッフから苦情がでた。気が散ってしまう。そりゃそうだ。これからは、今までは好きになれなかったイヤホーンを耳にして聞くことにしよう。

その前に東京建築士会主催「住宅課題賞」の公開審査会に審査に行った。これは首都圏の建築系大学36大学45学科の優秀作品を集め、その中から優秀作品を選出し、顕彰する会である。14回目だそうで、審査委員長は建築ジャーナリズム界の重鎮である植田実さん。その他の審査員は、4名で他の三人は私よりも20歳前後年下の建築家達で、二人は女性であった。一人何か距離感のある立場であった。45作品を巡回して、それぞれ説明を受け、7点を投票する。各作品のコメントを分担して発表し、推薦作品をコメントする。次に3点を選び、選定理由・基準を述べる。優秀賞の絞込みの討議をする。各審査員の賞、講評を述べる。集合から交流会を含めると10時間近くの長丁場であった。あっという間に時間が過ぎた。しかし、心地よい疲労が残った。われわれの学生時代の建築は、何か大上段に構えていた提案が多かったが、中身は動線や建築計画においても基本に忠実なものが多かった。それと比べて、選択肢が広がり、多様性があり、自由度の高い複合的な作品が多かった。自分の学生時代に何をやったかを思い出すと相当に進化しており、審査をするのも冷や汗ものである。建築と音楽を比べるのも少々乱暴だが、彼らの中にダーティ・ループスのような新しいヒーローが生まれ、一方で未だに閉塞感が残る身近な環境の中に新しい建築が生まれることを切に願っている。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2014.10.31

34.マラソン試走

ニューヨーク・シティ・マラソン2014 開催3日前、セントラルパークのゴールにて

GET YOUR PROUD ON GET YOUR EUPHORIA ON

GET YOUR VICTORY POSE ON GET YOUR NEW YORK ON

誇り・陶酔感・勝利のポーズ・ニューヨーク を掴み取ろう!

フルマラソン出場1ヶ月前にそのコースを試走することにしている。東京、奈良、京都、大阪いずれも試走をした。今年は、5倍応募の中で当選した第1回福岡マラソンの試走である。体を慣らすのが目的である。42kmを1ヶ月前ぐらいに実走するのは宇佐美彰朗さんのランニング教室での教えでもある。途中休んでもいいから、1日かけて走ると体に記憶され、走力がつくということであった。さらに実際のコースの環境でシミュレーションをすることにより、心構えがつき、精神的に安定する。たいした記録を出すわけでもないのに少し大げさかもしれない。そのような準備をきちんとすることは、中学生の頃多少あったような気もするが、これまであまりなかったことである。これを勉強とか、仕事にも応用できれば人生少し違ってきたかもしれない・・・・・。しかし、街を駆けることをいろいろ楽しみたいというのも動機のひとつである。

金曜日の夜に福岡に行き、朝9:00ごろ天神前をスタート西に向かう。土曜日のため同じように試走をする人が多い。つるんで走る人たちもいるが、たいていは一人のランナーである。東京から来ているのは私ぐらいか?準備のよい人たちだから、みな結構速い。大会のテーマは「都市を走る。海を走る。未来を走る。」である。まもなく長浜地区を通る、やがてシーサイドももち地区にかかる、福岡ドームのあるホークスタウン、福岡タワーなどシンボリックな建物が続く。未来的な都市景観だが、バブル時代の産物か?マリーナタウンあたりから海に近づき、生の松原から海岸線が平行する。遥か彼方に福岡タワーが見える。このあたりまでくると連坦した市街地が完全に途切れてくる。元寇防塁跡という看板があちらこちらに見える。大陸に最も接近した都市であったのがわかる。少しそれて新しく広い道にでて、上り坂になる。すると突如、九州大学の学研都市が現れる。伊都地区に今年移転した新キャンパスである。周りは田園である。都市から隔絶された奇妙な空気が漂う。教育研究は、このような世離れした環境でよいのかな?と思った。ここで折り返し再び海に向かう。そして海沿いをさらに西に向かう。福岡タワーも霞んで見える。山道を越えるとまた海が見える。福岡湾から玄界灘に到達した。波も勢いづいてくる。このあたりから、サーフィンをする人が多く見えた。道路の脇には、おしゃれなカフェが立ち並ぶ。ずいぶん遠くまできた気がするが、自然を日常的に楽しむことができる福岡の都市生活があるのかと思うとうらやましく思った。それから田園を抜け、ゴールの糸島市役所志摩庁舎である。これがクライマックスかと思うと少しさびしい気がした。

そのあと、建築家仲間とニューヨークに行った。一日遅れでの合流であったが、その代わり2日延泊をしてニューヨークシティマラソンのコースを試走してみようと思った。別にエントリーしているわけではないが、1970年から続く、5万人参加の世界最大のマラソン大会である。昨年はハリケーンの影響で中止となった。ニューヨークを構成する5つの地区全てを貫くワンウェイコースを見てみたかった。スタートのスタテン島から200万人もの観衆でスタートからゴールまで切れ目なく、埋め尽くされるといわれる。ブルックリン、クイーンズ、ブロンクス、マンハッタンをめぐり、ゴールはセントラルパークである。試走の前日朝のジョギングで事は起きた。多くのランナーが連なっている。イーストリバーの朝風を浴び、都市と海の光景に魅入っていたところ、凹凸の路面に足元を取られ転倒、肩を強打してしまった。肩鎖関節脱臼。福岡マラソンどころではなくなった。翌日、痛む肩に三角巾をして、コースの要所を見学した。想像以上に長く広く変化がある。セントラルパークのゴールの看板を見て、来年はここでリベンジをしようと思った。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2014.09.30

33.鴨川パワー

鴨川の集合住宅 QUATORZE

コモンルームと通路

撮影 斎部功

賃貸集合住宅の設計を中心にしているため、現場のほとんどが東京近郊しかも事務所から3,40分ぐらいの交通至便なところばかりであった。首都圏以外では、軽井沢で数件仕事をしたのみである。友人の建築家たちが出張で地方に行くのをうらやましく思っていた。月に1,2度は1年を通して行く事になる。季節ごとに旅行ができて各地のおいしい料理やお酒が楽しめてさぞかし楽しいだろうと・・・・・。

千葉県安房鴨川に病院の医師や職員のためのアパートメント「QUATORZE(カトルズ)」が完成した。ここは東京からそう遠くはない。しかし近くもない。サーフィンのメッカで「渚百選」にえらばれた前原海岸から徒歩30秒の場所にある。1.5層と1層を組み合わせた全室ロフト付のワンルーム14戸と店舗の集合住宅である。アパート内には全員のロングボードをかけることができ、ランドリーも兼ねるコモンスペースをつくった。ボードの手入れをしたり、お茶を飲んだりするのによい路地もつくった。表には店舗がある。海辺での暮らしを楽しむ住空間である。

鴨川は房総半島南東部にあり、丘陵を北側に抱え、東側と南側に太平洋を望む温暖な地域である。もともと海水浴や釣りで人気があったが、横須賀基地の米軍兵士たちがサーフボードを鴨川に持ち込み、鴨川の少年たちの間に広まり、1965年には日本初のサーフィン大会が鴨川で開かれたといわれる。サーフィンの聖地となり、プロサーファーも輩出したときく。また、1970年に鴨川シーワールドができ、周辺にホテルが建ち並び、通年のリゾートエリアとなった。しかし、リゾートの多様化で時がたつにつれ、昔ほどの勢いはなくなってきている。特にかつての中心部である旧市街は、駅前の巨大スーパーやロードサイド店舗におされ、今ではご多分に漏れず、シャッターストリートと化している。海水浴客がある夏以外は住人の高齢化もあいまって、一部のサーファー除いて、人通りは少なく、ゴーストタウンとなりつつある。

病院は亀田総合病院という千葉県南部の基幹病院である。江戸時代から続く医者の家系だが、今や1日の平均外来患者数県内外や外国から3000名、職員数4000名規模の巨大病院である。先端医療と共に地域医療を融合し、ホスピタリティ溢れる医療を目指している。また昨年、医療大学を設立し、教育を含めた医療活動を広げようとしている。規模からいって、鴨川市は医療によって支えられているといっても過言ではない。その中でサーフィンは医師や職員にも大人気で、亀田カップというサーフィン大会を毎年行って全国から医療関係者が集まってくるという。病院にとって町の活性化は死活問題であるという。多くの職員や学生の町での暮らしが重要だからだ。理事長からも賛同を得て、店舗付の集合住宅のプロジェクトとなった。何よりも、新しい建築を作って町に活気を与えてほしいといわれた、

オーナーは、鴨川育ちだが、これまでは東京を中心に造園業を営んでいた。地元ではサーフィンと海を愛する男たちの中心人物の一人であった。一念発起して、ふるさと再生につながるような街づくりに貢献しようという思いで今回のプロジェクトを思いつき立ち上げた。周りには鴨川を愛する男たちがあふれている。その中の一人に地元の定置網の船頭である坂本年壱さんがいた。その集団の中でもずっと年下の人である。多くの先輩がいる中、27歳で漁労長になり、以降20年近く漁をリードしてきた人である。工夫を重ね、漁具被害の防止、船内作業の効率化を図り、「沖〆」といって水揚げ物の付加価値向上のため、船内で処理し、2・3日間鮮度が持続し、おいしいと評判だ。地元の料理屋、観光客に限ることなく、築地にも出荷していると聞く。鴨川沖合は、大陸棚から日本海溝へと続き、黒潮が北上しているため、地形的にも好漁場で沿岸漁業に適し、四季を通じて豊かな海の幸に恵まれている。漁業は古来から鴨川の基幹産業だ。そんな人もいるすごい集団だ。このパワーは街づくりに絶対活かせる。今回の建築がどう作用するかはわからないが、もう少し鴨川に足をとどめて力を貸すことができたらと思う。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2014.08.31

32.富士登山

この夏、富士登山を試みた。以前高山病になったことから、5合目で一泊し、高さに慣れ、ゆっくり8合目まで登り、宿泊し、頂上を目指すというプログラムであった。しかし、折しも台風が接近し、倒木が生じ、富士スバルラインは閉鎖されていた。翌日、マイカー規制のため富士北麓駐車場に車を置き、シャトルバスで5合目に向かう。台風一過の午後、頂上の方まで晴れ渡り、河口湖、山中湖、自衛隊北富士演習場などくっきりと見えた。ゆっくりと順調に登り続けた。外国人の登山客が目立つ。5時過ぎ頃8合目の予約していた山小屋まで到着。すでに、団体客の多くが到着しており、食事が始まっていた。

メニューはおかず付ワンプレート(スチレン製)のカレーライスのみである。カレー好きの日本人の多くはよいかもしれないが、これのみは外国人にはどうかな?38年前に登った時の山小屋にはもっと選択肢があった気がする。荷物を置きに、ねぐらに行く。二段重ねのロフトになっている。38年前は普通の平屋に蒲団で雑魚寝であった。用意されていたスペースは小上がり風の畳の間であった。梁下1m以下でみんな頭をぶつけていた。その上部には、はしごで登るロフト。寝台車のような構成だが、奥行き2.5m位のところに匍匐前進で縦に這ってゆかなくてはならない。床には寝袋が60~70センチ刻みに並べてある。

掲示板には現在晴れだが、後に風雨が強くなり頂上付近6AM 風速15m~20mと書いてある。以前ご来光は頂上で見ているので朝6時に8合目出発で昼頂上へという計画であった。明日の天気の回復を祈りつつ、早めに眠りにつく。

深夜目が覚める。玄関前の広間に行く。山小屋の黒板に団体客のご来光登山が中止と書いてある。隣いた外国人のカップルが広間にいた。途中でいなくなったために、登頂をスタートしたのかなと思っていた。悪環境に耐え切れなくて、起きてしまったらしい。外には、下から登頂を試みている登山客が休憩を求めているが、宿泊者が寝ているために断っている。また、雑魚寝はどうってことのない私は別として、多くの宿泊者はほとんど眠れないと聞く。以前より厳しい環境になってしまった気がした。

翌朝残念ながら、天候は回復せず。宿泊者全員下山することになった。昨夜からの登山客が疲労困憊でずぶ濡れになり、通りがかりのその山小屋に休憩することを懇願していた。しかし、6時から掃除をするためにこれもまた断っている。すべてが、登山客本位よりも山小屋本位なのである。過去からの権益が旧態然として残っている。

山小屋からの下りはなだらかな砂利道を蛇行しながら降りた。途中にトイレが1箇所しかない。大渋滞30分以上待ちだそうだ。ほうほうの体で5合目までたどり着く。個人の登山者はここからシャトルバスで北麓駐車場に行かなくてはならない。夜の登頂者と朝からの下山者がダブっているため。7本ある往復のピストンバス便が間に合わない。一同強い横殴りの風雨の中でびしょ濡れになり1時間半ほど待つ。北麓駐車場から程近い日帰り温泉に急ぐ。アメリカ人の家族もそこに向かっていた。こんなことなら京都に行けばよかったとこぼしていた。温泉にゆったりと漬かり、一息ついていると弾丸登山をしてきた若者たちの声がしてきた。昨日夜8時スタートの5合目からの登山は、頂上付近の暴風雨で頭痛と寒さと疲労で「死ぬか」と思ったそうだ。仲間10人全員、特に一人の女性が重症だったらしい。とくに帰りの5合目での待ち時間も大変だったと聞く。こちらも体験したので大いにうなずく。

世界遺産として、近年脚光を浴びている富士山だが、登山に関しては量をコントロールし、質を高めなければならないのではと改めて思った。今回天候による影響が強かったが、それをも含めて対応策が必要な気がした。しかし、その後回った富士山の景色はどこからもよかった。忍野八海、西湖根場、朝霧高原、本栖湖など富士山を眺める絶好のスポットも多い。これらを生かして、少し朽ち果てている感のある周辺の施設も少しずつ改良されるといい。スイスは日本同様に山岳と湖を中心としたリゾートが普及している。値段の高さと料理のおいしくなさには閉口しながらも、ヨーロッパのリゾート地としての文化が熟成されている。歴史、文化、密度も大いに異なるが、以前の富士山信仰に根ざすような自然と大衆娯楽が共存するようなあり方を再現する仕組みが必要だ。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2014.07.31

31.新国立競技場

シアトル・マリナーズ・セーフコフィールド

世界で2番目の開閉式屋根付き天然芝の野球場

雨が降ったときだけ閉じる。空調設備はない。

国立競技場は思い出深い場所である。高校がすぐそばにあったので有名プロサッカーチームが来日すると、授業をサボって、練習を見に行ったものだ。また、サッカー部の練習後、日本青年館(旧建物)で食事をとって代表戦を見に行ったりして、日常の中での特別な日を楽しんだものであった。また、競技場の職員のチームと練習試合もした。国立競技場や秩父宮ラグビー場の芝生のグラウンドで試合をし、他では味わえない芝生の感覚を味わった。その新国立競技場の建設をめぐって、今スタジアムのデザインが問題になっている。先日、改修案を検討する前に、国立競技場を解体させないため、手をつないで輪をつくって、国立競技場を囲むイベントに参加してきた。しかし、解体工事業者選定は2度目の入札も落札保留になったらしいが、残念なことに着々と解体の準備は進んでいるようだ。

デザインの評価はともかく、あの不定形の形態に開閉式の屋根を架けること自体が高さでもコストでも問題をひき起こしていると思う。観客席はともかくフィールド部分に開閉式屋根をかける必要があるのだろうか?開催時期は最も厳しい気候の7/24~8/9である。この時期に東京で開催することに問題があると思う。35℃を超える暑さと高湿度は空調が必要となる。また、そのような過酷な時期に海外から多くの人たちを呼び寄せるのは[お・も・て・な・し]なのだろうか?アスリートにとっても決して嬉しくないことであろうに。

近年のオリンピックはだいたい7月から8月にかけてである。1964年の東京大会は10/10~10/24日であった。東京ではこの季節がベストであると思う。ちなみに、その4年後の1968年のメキシコシティオリンピックは10/12~10/27。ソウルオリンピックは、1988年9/17~10/2であった。しかし、シドニーオリンピック(2000年)は9/15~10/1であった。せめてソウルやシドニーのような開催期間にならないだろうか?世界に土下座してでも開催期間を変更したほうがよい。原発が大丈夫だと確約した首相の発言のような嘘の上塗りになってしまうからか、開催期間の変更はいまさらいえないだろうけれど。

競技場のドーム化は1965年アストロドームに始まった。野球とアメリカンフットボールスタジアム兼用で、暑さや蚊の大量発生から球場内を守り、快適な環境を確保するために天然芝から人工芝に変えた。しかし、人工芝は選手の膝に負担がかかり、故障者が続出した。また観戦も、天然芝と青空の下での環境が見直され、現在ではフィールドは青空で観客席に屋根というのが、サッカー場を含めての世界の主流である。可動式屋根付きスタジアムがはじめてできたのは1989年ロジャーズセンター(トロント)であるが、人工芝であった。1998年完成のチェイス・フィールド(フェニックス)では、強烈な日差しを避け、快適な観戦環境を提供するため、試合中は屋根を閉じ、試合の開始前・終了後は芝生の育成のために屋根を開放る仕組みとした。同じように1999年セーフコフィールド(シアトル)が開閉式屋根付き天然芝の野球場となった。ここでは雨天時のみ閉じる。1993年の福岡ドームは開閉式屋根だが、ロジャーズセンター同様に人工芝である。ここでは試合中は何故か閉じて使う。しかしその後は、そのような大仕掛けはメンテナンスなどの問題で作られなくなった。ワールドカップ2022カタール大会では同様な可動式屋根・天然芝のスタジアムが予定されているが、ここでも同様の苛酷な環境での技術とコストが問題視されている。自然に逆らうことは如何なものかということだ。

新国立競技場では最終審査に残った11作品の中のひとつであるフランスの建築家案のようにフィールド部分のみをオープンにして屋根をなだらかな山のようにして植栽を植え、森を作り、建築を消すことがあの環境では一番ふさわしいと思う。もし、私に応募資格があったら、すり鉢状に地下に観客席を埋め込み、地下鉄から直接入ることができ、上もフラットにすることができ、完璧に建築を消すことができただろうにと勝手に思いこんでいる。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可