2014.06.30

30.くるまの話Ⅱ

シュピッテルホフ集合住宅(スイス、バーゼル)

設計:ピーター・ズントー

アプローチ部分にて

初めて海外で車を運転したのは、1981年の8月であった。ヨーロッパ建築一人旅の途中、コペンハーゲンに留学していた友人が、フィレンツェで設計事務所に勤めている友人のところに遊びに行きたいという。そこで中古のMINIを買ったから、一緒に行こうと誘われた。念のため、国際免許証は取得しておいたが、慣れない左ハンドル、右側通行である。不安はあったが、そんな体験もまあいいかと思い、大柄の男2名での小さなMINIに体をたたみこんでのヨーロッパ大縦断旅行となった。もとより貧乏旅行中の身、経費をなるべく少なくしたいのでユースホステルに泊まり、自炊しながらの旅であった。すると途中のドイツのアウトバーン走行中タイヤがバーストした。中には200kmを越すスピードの車がよぎる中、路肩でのタイヤ交換は相当なスリルであった。いきなりの大トラブルであったが、幸いに怪我や車本体の損傷はなく無事に旅を終えた。

当時はチューブレスではなかったのでよくタイヤはパンクをした。1986年のアラスカ旅行では、荒涼とした砂利道のハイウェイの中で2度もパンクを経験した。頼りないスペアタイヤでそれも騙し騙し、すれ違う車もない荒野を100キロ以上走り、深夜に(といっても白夜で夕方のようであった。)ホテルにやっとの思いでたどり着いたのも懐かしい思い出だ。

自由旅行の場合、車があると、とたんに行動の幅が広くなる。最初の頃に危険な目を体験したせいか徐々に、度胸がつき、海外に行くとレンタカーを利用することが多くなった。しかし、慣れない土地、交通事情の違いなどでトラブルのリスクも多い。左ハンドル、右側通行、ダブルクラッチでもしないと入りにくい右手のフロアシフトなどは厄介である。またマップを見たりしながらの走行は非常に安定感を欠いている。同乗者との協議ももの別れする事が多い。90年のイギリス旅行では、標識が読み取れず、ロンドン市内で駐車違反をしてしまった。その前に食事した友人のところに電話して、対応を聞き、罰金を即時払い、車止めを取ってもらうような体験もした。

1997年久しぶりのヨーロッパ建築一人旅で時刻表片手の鉄道旅行の楽しさを堪能した。しかし奥地へは行き辛かった。翌1998年今度はスイスに集中するためレンタカーを借りることにした。そこでボルボV70のオートマティックをオーダーした。昔からボルボのワゴンは大好きで。レンタカーで借りるという手があったのだ。自動車地図を持たずチューリッヒ空港を飛び出しいきなりハイウェイに出た時はさすがにあせったが、徐々に慣れてくる。スポーティーでパワフルにアルペンルートを快走した。

2007年南仏旅行ではメルセデスC200ディーゼルを使った。初めて海外でカーナビを使用した。空港のレンタカー営業所で入力方法を教わる。まだよくわからない。だんだん使っているうちに慣れてきた。何よりよいのが、行く先の住所や電話番号を入力するだけで[go strait]とか[turn to the left]とか [if possible, U-turn please]とか言って、希望の場所まで導いてくれる。慣れない左ハンドル、右側通行でも、運転に集中できるので非常に運転が楽になった。日本人には慣れないラウンドアバウト(円形の交差点)の回り方さえマスターすると、ナビ付きレンタカーであれば鬼に金棒だと思った。ヨーロッパで主流のディーゼル車は高性能でプロヴァンスにある鷲の巣山集落の山道でも粘り強く、快調に駆け回る。その後2010年バンクーバーでもカーナビ付のレンタカーを利用した。海外旅行の定番となりそうだ。

この10年でベトナム、インド、スリランカ、タイ、インドネシア、中国などアジアの国も訪れた。ここでも車で回るのはとても便利だが、独特の道路・交通事情がある。よほど慣れているか、運動神経がよくないとついてゆけない。アジアでは、なれた運転者をチャーターするか、最近発達してきた公共輸送手段を利用したほうが、今のところ賢明である。

今度は、ヨーロッパや北米でお酒の飲めない運転者を含む3,4人の運転できる仲間と大きな車を借りてゆったりと交代しながら、車で移動する旅行をしてみたい。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2014.05.31

29.高所恐怖症

写真:SVELTO 久松小学校の屋上から正面を見る

撮影 齋部 功

○○と煙は高いところに昇りたがるといわれる。私が始めてニューヨークを訪れた時に、すぐに向かったのが、エンパイア・ステートビルの展望台であった。1931年完成、石貼りの鉄骨造でアールデコ・スタイルの建築だが、381mある第二展望台は吹きさらしの露天で遮るものがない。真向かいには、今はなきワールド・トレード・センターのツインタワーが霞んで見えていた。しかし風に吹かれて何か落っことしたら大変なことになる。怖かった。1990年9月のことである。そこで建築家の若林広幸さんと出会った。彼とは“Emerging Japanese Architects of the 1990's”という展覧会を6組の建築家のグループと共同でコロンビア大学のワラック・アート・ギャラリーで催していた。バブル景気でメセナ活動が積極的に行われた良き時代であった。彼もニューヨーク初体験のようでスタッフの方とともに訪れたところであった。お互いにお上りさんといったところか。

私は高いところは好きだが、実は高所恐怖症でもある。ロープウェイに乗ると腰が引けてしまい妻からからかわれてしまう。観覧車も同様に苦手である。仕事柄、高いところに昇ることが多い。ただ、工事現場は大方シートで囲われているため恐怖感はあまりない。むしろ、3階建ての屋根スラブの上に立ち、空を見上げるような時が怖く感じる。手摺りなどなく、開放的な空間を見上げる時がなぜか怖く感じる。飛行機やジェットコースターなどはむしろ好きである。小型飛行機やヘリコプターにも乗ったが、怖くは感じなかった。東京タワーのリニューアルの仕事をした時、機会があって、第二展望台の上部まで階段で上ったことがある。これは不思議とそれほど怖くはなかった。頼りとなる手摺がしっかりとあったためか?

高校サッカー部の練習で、グランドが確保しづらかったため、屋上で練習をすることとなった。パスだけならよいが、ヘッディングもする。失敗してボールが4階建ての校舎から落ちて人や物に当たるらないかと怖かった。だが、落とさないように丁寧にする訓練になる。隣はお寺の墓であったが、取りに駆け下りる面倒さを考えると自ずから正確にやらざるを得なくなる。できればグランドの方がよい。9階建てのマンションに住んだことがある。縦格子の通路の手すりには恐怖感を憶えたが、高所で暮らすのは意外とすぐに慣れた。

日本橋久松町の集合住宅 SVELTO が完成した。日本橋のビル街の狭間に空いた駐車場38坪の土地に建つ11階建て16戸の集合住宅である。間口7mのファサードは全面ガラス貼りとした。シンプルな構成のペンシルビルとなった。目の前には東京でも有数の歴史のある小学校久松小学校と幼稚園がある。日本橋問屋街地区計画により、1mセットバックすると36mの高さまで建築するのが可能な地区である。指定容積率600%のボリュームを確保するためには、11階分が必要になる。11階分は通常33m程度となる。36mの高さは3mほど余裕がある。3mを2,3階、4,5階、6,7階の各2層分に1m振り分け、2階分で7mの階高を確保した。各階2戸として、1 層と1.5 層の空間を複合させたロフト付き33 ㎡の住戸。8,9階では吹き抜けのある61 ㎡メゾネット。10,11階では各階1戸でフレキシブルな平面の住戸をとした。外のシンプルさに比して中は複雑な構成である。上階は全面ガラス貼りが効いて、近くにある特大のスカイツリーをはじめとして都市的な街の情景が部屋に飛び込んでくる。高所恐怖症の人でも視覚的な怯えにつながらない圧倒的な空間である。都市の情景を映し出す住宅の立体スクリーンとなった。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2014.04.30

28.内と外の緩やかなつながり

写真:ATRIAの中庭 撮影 齋部 功

1950年代の半ば、父の勤めていた会社の新築の社宅アパートに引っ越した。ペンキやガラスのパテの匂いや工事現場の名残に幼いながらも躍動感を憶えた。補強ブロック造の2階建てテラスハウスである。庭付きのメゾネットである。とはいうものの1戸1,2階合計14坪で6戸合わさったマッチ箱のような長屋であった。4棟並んでいた。壁、床の遮音性はすこぶる悪かった。隣の家の音がよく聞こえた。サッシも木製で3ミリのガラスであるため、伊勢湾台風とか第二室戸台風など巨大台風のときには建具が外から見えるほどしなり怖かった。夏は当時クーラーなど家庭にはまったくなかったため、開け放しの生活である。向かい合う家同士も聞きたくなくても声が聞こえてきた。社宅だけあって、さすがに夫婦喧嘩などの声は聞こえてこなかったが、兄弟喧嘩、親父のカミナリなど一家での騒動はまる聞こえであった。お互いの家族関係はどの家も了解していた。ただ、おかずのおすそ分け、調味料の貸し借り、外出時の子預かりなど頻繁に行われた。鍵などは不要であった。18歳までいたが、その後すぐに解体され、売却され分譲マンションになってしまった。短いサイクルであった。

1995年中野区にSQUARESという低層集合住宅を設計した。正方形の中庭を中心とし、4棟が向かい合った構成である。4つの階段でつなげ、踊り場として広く取った通路にテーブルを置き、住戸の近くでの屋外共用空間とした。屋上庭園も居住者なら誰でも行くことができ、屋外を活用した。居住者同士が顔を合わすことが多くなるようにした。低層であればこそできる仕組みを考えた。

この春、練馬区西大泉に23戸の低層集合住宅ができた。名前はATRIA、英語のアトリウム(中庭)の複数形である。周辺には畑も残るというのどかさもありながら、有楽町線、副都心線、の乗り入れや大江戸線の接続などで都心にも30分~40分以内で行けるという利便性も高い住宅地だ。敷地は畑であった。施主は古くから農業を営んでいた地主さんである。周辺の土地は相続のたびに土地は細分化されてゆく。おそらく10年か20年たてば周りは、住宅が密集してくると思われる。

6棟建っているが、4つの階段を中心に、4つの部分集合に分かれる。それらは上下に分かれ、1階に3戸、2階に3戸の住戸がある。それぞれ共用のテラスがあり、中庭に向かい合っている。中庭は通路をかねた、ホールのような空間だ。SQUARESの中庭の下は駐車場であったので木は植えられなかった。ここでは桜を植えた。藤棚もつくった。どの家からも、テラスからもお花見ができるように。春はお花見、夏は木陰、秋は紅葉、冬は陽だまりをつくる。共用のテラスからセミプライベートなテラスにつながる。そして住戸の土間テラスに入る。ここは玄関であるとともにキッチンである。居室とは12㎝の段差があり、調理台の高さ85㎝は居室からは72㎝のテーブルの高さとなり、飲食店のような雰囲気となる。また、セミプライベートなテラスは屋外食事空間となる。1階が30㎡台の1.5層のワンルーム+ロフト。専用テラスがついている。2階は上りやすいロフトつきのメゾネット。40㎡台の1LDK。ともに仕切られることなく連続した空間となっている。共用テラス、セミプライベートのテラスを介して、内部での居住空間が、3戸の共用空間につながり上下で6戸の集合となり、全体の中庭につながる構成である。生活行為が中から滲み出して、近くの他と結びつき、併合され、全体につながる。鍵となるのは内と外の緩やかなつながりである。どのような場が生まれるか楽しみである。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2014.03.31

27.AFTER FIFTY YEARS

写真:ポール・マッカートニー東京公演2014年11月21日

アンコール『イエスタデイ』演奏時

ローリング・ストーンズが8年ぶりに東京でコンサートをした。私はストーンズのコンサートに1990年2月、1998年3月、2006年3月にと過去に3回行った。(ミック・ジャガー単独だと1988年3月東京ドーム国外のミュージシャンとして史上初の公演にも行ったが。)早速チケットを予約し、最終日の3月6日にコンサートに向かった。今回が一番盛り上がったように思った。Jumpin' Jack Flashからのスタート。意外と若い人も多い。全体的にノリが良い。アップ・テンポの曲ばかりだからか?何しろ、観客は最初から最後まで立っぱなしである。通常スローな曲になると一斉に座ったりするものだが、VIP席を除いて全曲ずーっと総立ちであった。今までほかのアーティストにもないことであった。

私は1964年からストーンズのファンである。最初はあまりぱっとしなかったが、Time Is On My Side、Last Timeあたりがいいなと思っていたところ、1965年『サティスファクション』で花開いた。ミック・ジャガー曰く<ストーンズを巨大な怪物バンドに変えた曲>だそうだ。彼らのまさにターニング・ポイントとなり、以降19th nervous breakdown、Get Off of My Cloud、Paint It Blackとたて続けにヒットをした。ビートルズもうかうかしてはいられないと焦ったに違いないと思う。当時中学2,3年生として強烈なセンセーションであった。以降Jumpin' Jack Flash、Brown Sugar、Start Me Upなど、50年にもわたって、トップスターとしての人気を維持し続けている。これはただ事ではないと思う。通常考えられない奇跡である。

1990年のメンバーからは、ベースのビル・ワイマンが抜けたが、ミック・ジャガー、キース・リチャード、ロン・ウッド、チャリー・ワッツのメンバー構成は相変わらずである。全員がおおよそ70歳ぐらいの人たちであったというのは驚異的なことである。アップした顔は皺くちゃではあるが、体型が20代そのものであることだ。演奏も声もまったく衰えを感じさせない。むしろ昔以上にステージを駆け回る。ミック・ジャガーは聞けば、13km(たぶん8マイル)を毎日走っているとのこと。節制も並大抵のことではないらしい。ただ、ロン・ウッドの前のギタリストであったミック・テイラーは途中から数曲の参加であったが、往年のイケメンギタリストはただの太っちょのオッサンになっていた。ギターの腕は変わらないが、他のメンバーとは明らかに異なっていた。ちょっとした積み重ねと意志の違いか?

ミック・ジャガーは若いときに「四十五歳になって『サティスファクション』をまだ歌っているくらいなら、死んだ方がましだ」と言い放ったそうだ。しかし実際には彼は70歳を過ぎても『サティスファクション』を歌い続けている。アンコールでの最後の締めの曲はミック・テイラーを加えた『サティスファクション』であった。

昨年11月ポール・マッカートニーのときはノーチェックだったのに写真は不可とのこと。場内のチェックは厳しく、目の前に係員に座り込まれ、写真は取れなかった。そういえばポール・マッカートニーまた5月にやって来るそうだ。解体される現国立競技場での単独海外アーティストによる最初で最後のコンサートとなる。11月のコンサートの最終日にアンコールで『イエスタデイ』を歌い始めた時、ポールに内緒で主催者が観客に配っていた、赤いペンライトが一斉にともされ、ポールは涙ぐんでいたそうだ。『マタキマス』といったことが現実となる。日本のこと相当気に入ったらしい。チケットの抽選を早くも申し込んでしまった。3月31日はボブ・ディランだ。Zepp DiverCity(Tokyo)でスタンディングのコンサートである。1960年代からの彼らの活躍をリアルタイムに見ていたものこそ味わえる至福の日々である。こんな日々を50年前に誰が予測できただろうか?

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2014.02.28

26.極寒北海道の旅 2014

写真:網走湖上のワカサギ釣り

2月9日、11日の飛び石連休をはさんで5泊6日の極寒北海道への一人旅をした。いつか厳冬の時期に北海道に訪れてみたいという子供の頃からの念願を叶えた。同時に、昨秋42年ぶりに会った北海道在住の友達の暮らしぶり見てみたいと、一路北へと向かった。網走を皮切りにJRで旭川・岩見沢・札幌・小樽・余市・ニセコ・洞爺と巡った。

網走では、屋久島や九州の時のように自然ガイドの人に案内してもらった。流氷・オオワシ・キタキツネ・エゾシカなどの自然観察である。世界で約5000羽の希少野生動物であるオオワシ観察ではのどかな時を過ごせた。オオワシは羽を広げると2.5m近くもある大きく勇敢な姿であり、世界の鳥愛好家の中では唾涎の的だそうだ。約2000羽が北海道で越冬し、河にひそむサケを餌に暮している。そのうちの十数羽を見た。非常に静かな生き物である。時折、カラスがちょっかいを出すが、遠くにいる仲間たちを眺めながらただじーっとしている。その他、氷点下18℃雪中での露天風呂も楽しんだり、網走湖の50センチもの氷を掘り抜いてのワカサギ釣りなど、これまでに味わえなかった「寒さ」を堪能した。

ちょうどその時期に各地でお祭りがあり、雪像、氷像を見かけたが、これはどれもステレオタイプ化されており、少しマンネリになっているようだ。むしろ、旭山動物園のように動物の自然な生態を見せる行動展示のほうが、観光としては新鮮であり、人気があった。また、外人観光客が多く、とりわけ中国系の人が多かった。聞くところによると、広州などの南の人、台湾人・香港人・シンガポール人・マレーシア人など多彩らしい。最近ではタイの人も多いそうだ。ASEANの国では経済発展の中で富裕層が増え、自国にはない厳冬を楽しみにやってくる。「寒さ」が観光資源となっている。

函館本線では、1両または2両連結のディーゼルカー(まるでぽっぽやの世界)の中はスノーボードを抱えたオーストラリアの観光客でラッシュアワーの満員電車のようであった。(大多数は直行便の着く千歳から直行バスで来るらしいが)グラン・ヒラフスキー場はゲレンデもレストランも7割がオーストラリア人であった。ここには、オーストラリアやアルプスのスキー場にはない最上質の雪と自然コースがあるかららしい。安くておいしい海鮮の店、ひなびた露天風呂などにも多く出没し、スキーを楽しむとともにニッポンの文化も堪能しているようだ。

1971年の夏、大学一年生のときも北海道一人旅をした。当時、大きなリュックを背負い、簡易宿泊所に泊まったり、野宿をしながら、国鉄の周遊券を使い気ままに旅する当時流行っていた[カニ族]のスタイルである。特に北海道は人気があり、離島や最果ての半島を若者は目指した。私も利尻・礼文の旅を終え、稚内で高校サッカー部の後輩に出会い、トラックの荷台で野宿をした次の日、層雲峡のキャンプ場で今度は同じく同期の友人とバッタリ会った。ともにテントを張り、飯盒メシを炊き、一晩語りあった。高校時代は70年安保の時代で、3年生のときはストライキも体験した。いろいろ揺れ動き、卒業後の生き方はそれぞれが模索していた。彼はその後も旅を続け、牧場やコンブ漁などの手伝いをしたりするなかで、そのまま北海道に木彫を仕事として定住(settle down)した。北海道在住の友達とは彼のことである。今では、住まいの隣にアトリエとギャラリー、カフェを併設し、時折ジャズライブもやっているそうだ。子育ても終わり、悠々自適の生活を過ごしている。ワインを造ったり、バンドをつくり、サックスを吹き、サッカー、カヤック、山登り、競技スキー、内浦湾での海釣りなど春夏秋冬を通じ、自然と向かい合いながら暮らしを楽しんでいた。このライフスタイルこそ唾涎の的である。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2014.01.31

25.初めての海外 ビルマ旅行1981

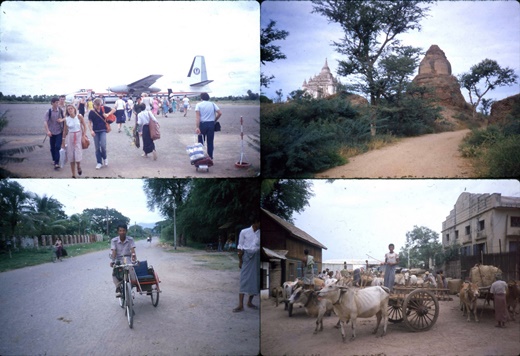

① パガン空港での旅行者達 ② パガンの遺跡群

③ 人力車マンダレーにて ④ パガンに行く途中に立寄った村

当時29歳の私より10歳年上であった。

この正月にバンコックに行った。今回で4回目である。1981年に生まれて初めての海外旅行で1泊、1987年に3泊、2004年に2泊したが、いずれも短滞在であった。最初の1泊は、生まれて初めての海外旅行で最初の目的地ビルマ(ミャンマー)に行くためであった。

ビザは東京のビルマ(ミャンマー)大使館で取っていたが、エアー・チケットはバンコックで買ってくださいとの旅行代理店の指示で、真夜中のバンコック・ドンムアン空港に降りたった。翌日、チケットを空港で買い、ラングーン(ヤンゴン)に向かう。着いた時は暗くなっていた。ドンムアン空港は現在のヘルムート・ヤーン設計の超近代的な国際空港から比べて小さいものの当時の成田と比べても遜色のないように思えたが、ビルマのこの国際空港は、日本の離島空港の風体であった。

入国手続きで書類が足らないようなことを言っている。シークレットというように聞こえた。が、「タバコ(シガレット)をくれ」ということのようである。よくわからないでもたもたしていると痺れを切らして、通してくれた。外はスコールであった。旧型のタクシーで宿(YMCA)を告げると真っ暗闇の都市を通り抜けた。中心部はイギリスが長い間統治していた大都市だけあって、建物や緑が豊かな美しい街であった。ビルマ大使館からもらった宿泊所リスト(外国人はこれ以外泊まることができなかった)のうち一番安かったYMCAに向かう。何とか空き部屋があったが、窓が壊れて、ベッドが湿っていた。翌日2番目に安い宿に変えた。こちらには、窓がなかった。高い天井に大きなプロペラの扇風機が付いていた。

なぜ最初の旅をビルマにしたかというと、ヨーロッパの建築旅行に向かう前、アジア文化の以前の姿をとどめたところから行くと文化の違いがはっきりわかるのではないかと思ったからである。当時のビルマ(現ミャンマー)は鎖国的な社会主義国といわれていた。時間が止まったアジア的な社会主義国にそれらが凍結保存されていることを期待した。当時「地球の歩き方」はヨーロッパ編、アメリカ編ぐらいしかなく、資料はビルマ大使館からもらった見開きのパンフレットと宿泊所リストだけであった。参考にした本は1975年発刊の長澤和俊著『パゴダの国へ ビルマ紀行』のみであった。鹿児島大学が世界最初の学術調査を行った時の調査日誌の紀行文である。しかし、宿泊所が限られているから、結局行けるのは、推奨の観光コースであった。

敬虔な仏教徒が多く、街行く人はすべてロンジー(腰布)をまとっていた。パゴダ(仏塔)を建てる事が国の目標であったりしたところである。至るところにパゴダがあった。その後1日がかりの汽車で古都マンダレーに行った。ここでは人力車のサイカーをチャーターして、街を徘徊した。いろいろな遺構があったが、基本的には日本軍が敗走した時に焼き尽くしてしまったとのこと。基本的に配給制なので、ビールなどの贅沢品は街にはない。闇市に連れて行ってもらい。車夫のオジサンと一緒に冷えたマンダレー・ビールを飲んだ。この高温高湿の環境でこそビールはおいしいと思った。今まで飲んだビールの中で一番おいしかった。そこから船で1日以上イラワジ川を下って、世界三大仏教遺跡パガンに向かった。途中で寄った街は牛車が行き交い、まるで中世の村のような光景であった。パガンで無数にあるパゴダを見て、空路ラングーンに戻るといったところが1週間期限のビザで回れる限界であった。

まわりは2~3人の少人数又は単独の旅行者でアメリカ人、ドイツ人、フランス人などであった。東洋人の旅行者とは一度も出会わなかったし、見かけなかった。途中でアメリカ人の教師と宿をシェアしたりもした。

ミャンマーは、30数年前その鎖国政策により最貧国のひとつであったが、現在ではASEANに加わり、今後の経済的成長のポテンシャルから脚光を浴びようとしている。ヤンゴンへの直行便もあるようなので、開発が進む前に、またミャンマーに行ってみたくなった。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2013.12.31

24.立体最小限別荘の夢

写真:軽井沢の別荘2013年12月竣工

軽井沢に別荘が完成した。施主は以前、ハワイの別荘でゆっくりとすごそうと考えていたが、さまざまに沸き起こる業務に追われ、近くにありながら、日常的に非日常の自然が味わえる軽井沢に新しく作りたいということになった。御姉妹の別荘が軽井沢にあり、以前から良く使われていたので、すでに地域でお付き合いは確立し、オフを楽しむ社交の場となっていた。お互いにお子さんたちに家族ができ、4人おられるお子さんの家族ともゆったりと使えるというご希望であった。

部屋の大きさは親戚の別荘と同じ、パーティ用の広いデッキがほしいという条件であった。普通と比べるとかなり大きい。25㎡の広いベッドルーム2つと70㎡のリビングダイニングの母屋があり、100㎡ほどあるデッキをはさんで45㎡の離れをつくった。雨にぬれず行き来ができるように一部は屋根付の渡り廊下とした。2つを繋ぐデッキは天井の高い(2.9m~3.8m)リビングルームに吸収され、水廻りの上部のロフトをも併合し、とてつもなく大きく感じられる空間に仕上がった。普段賃貸用のコンパクトな住居を設計しているため、スケール感が大いに異なったが、広がり、それに伴う立体感を262㎡の平屋建ての中で一体的につくることができた。各部屋の日当たりもよく、ハイサイドライトからの樹木の写り込みも相俟って、居心地は予想を超え、とても喜んでいただいた。とても嬉しい。

月に3回ほど現場に行った。東京から約一時間ほどでつく。軽井沢では10年ほど前ある別荘地のクラブハウスを設計し、その関連で別荘も1棟設計した。しばし通ったものだが、軽井沢もここ十年でずいぶん変化した。平日でも、多くの人を見かける。以前はガラガラだった長野新幹線もだいぶ混み合い、大宮で満席になることが多い。レストランも長年の淘汰を経たつわもの揃いで、質が高い。食材も豊かである。美術館、ギャラリー、ショップも増えた。イベントも多い。生活の質も都市を凌駕する勢いである。

以前苗場スキー場のゲレンデの前に別荘の集合体※を設計した。直径3.5mの大きな丸窓が特徴だが、その丸窓の中は吹き抜けのメゾネットとなってどこからもゲレンデの風景と一体となる他にはないリゾート空間であった。約80㎡のユニットだが、ソファベッドを使えば、最大8名がゆったりと過ごせる。現在は、会員制リゾートクラブの人気宿泊施設となっている。施主は、伊豆と山中湖にも別荘を持っていた。ノールウェー製の規格品の別荘であったが、これが賞を獲得した優れものでした。2.1m角のキャビン(立体的に3人が寝ることができる)が3つと主寝室、サウナ、バストイレ、暖炉付のLDK+大きなロフト、デッキがついている。約80㎡で複数の家族が寝泊りできる。その別荘を事務所で3回借り、パーティに使わせてもらった。一番多いときでは20人ぐらいいたように記憶している。コンパクトだが、効率よく楽しい空間であった。その別荘を超えるものを考え付いたら、自分の別荘を作りたいと考えていた。

紆余曲折を経ながら、今作りたいと思っている。敷地は富士山の麓。一辺4.55m×4.55m×4.55mの立体空間である。約20㎡の空間は今度設計した別荘の14分の1の大きさであるそこに大人4~6人が楽しめる空間である。3畳ほどのロフトが2つ、3畳の個室は

6畳のアイランドキッチンのダイニングにつながり、3畳ほどのデッキに出ることもできる。今回できた軽井沢の別荘とは対極的である。秘策のプランなので公開はできないが、立体最小限住居の決定版と自負?している。乞うご期待!ただ、維持費のかかる別荘よりも旅行派の妻を説得しなければならない。それが最難関である。自宅のソーラー発電でためた電気自動車に乗って、毎週のように自然の中で暮らすのが夢である。

※ 苗場プリヴェ(1988年竣工 設計:ワークショップ 北山恒、木下道郎と共同設計)

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2013.11.30

23.大阪マラソン2013

大阪マラソン13km通過地点にある大阪市中央公会堂

竣工:1918年、原設計:岡田信一郎、実施設計:辰野片岡建築事務所

国重要文化財 Photo by Otraff

大阪マラソン2013に出場した。60歳直前の初マラソン(東京マラソン2011)で4時間37分と思ったより好タイムに気分をよくして以来、奈良、京都、東京とフルマラソンに挑戦した。しかし、奈良、京都は山道が多く、自己ベストは更新できなかった。大阪のコースはフラットで、かけやすいらしい。5倍の応募だったが、ラッキーで当選した。

7月からトレーニングを開始した。酷暑の時期が始まる。そのためランニングは、夜か、早朝に限られた。夜、事務所から家までの約16kmをかける。朝4時起きで、5時から6時半までにかけるといった具合である。ほとんど毎日お酒は飲むが、週2回ぐらいは深酒となる。その翌日はかけないことにした。土日もできる限り走る。月間約200kmを目標として走った。

以前からランニングのフォームをチェックしてもらっている。宇佐美彰朗さんのランニング教室である。宇佐美さんはメキシコ・ミュンヘン・モントリオールの3大会連続でオリンピックに出場した名選手である。NPO法人日本スポーツボランティア・アソシエーション代表を務められている。ランニングしている姿を前からと横からを映像に撮り、コメントをもらう。以後、彼のアドバイスを忠実に実行している。腕をしっかり前後に振り、左右の足は平行にではなく、一直線上になるように、着地はかかとだけではなく、足全体で地面をつかむようにつく。やや前傾で少し倒れこむように前進する。距離は事前に距離を伸ばしながら、レース前には42kmを体で覚える。そのため1度はコースを試走する。

今回も9月の連休に大阪に行ってきた。季節外れの暑さであった。後で調べたら、後半は気温34℃もあった。水分補給を相当行ったが、最後は熱中症気味になった。しかし10月27日の当日は出走時19℃であった。大阪府庁舎前からスタート、最初は大阪城前の下り坂である。森ノ宮駅、鶴橋駅、難波駅で右回りに曲がり、御堂筋を北上する。1km6分を切る時間で順調に滑り出す。淀屋橋で右に回り、片町を折り返し、大川沿いの中央公会堂や市役所をかすめて、再び御堂筋を南下、難波で大阪ドームに向かい折り返す。中間点を通る。まだペースはコンスタントである。だが、もう半分あると思うと気分が重い。再び難波に戻り、今度は通天閣の見える地点まで行きまた、折り返す。後は下町に向かうが、単調な道が続く、だんだん足が重くなる。ひたすら耐える。港湾地区になる。すると37kmを過ぎたところで南港大橋が立ちはだかった。その地点での山登りはきつい。登りの2/3はかけるのはやめ歩く、下りは体重に任せて楽に降りる。しばらくするとあと2kmの表示が出る。だいぶピッチが落ちていたが、先が見えてくると俄然足取りが速くなる。ラスト300mは牛蒡抜きのスパートである。やっとの想いで4時間30分を切り、自己ベストを更新することができた。

応援は大阪にしては意外とおとなしかった。東京のほうが賑やかであったような気がする。でも、30kmを過ぎた地点でのたこ焼き、だし巻きなどの公式給食エイドは楽しそうであった。

結果として1kmあたり6分20秒前後で走ったことになる。10kmぐらいの距離なら楽に走れるスピードだが、42.195kmをよく走ったものだ。1kg体重が少なくなるとフルマラソンの時間が3分短縮されるといわれている。あと体重を5kgぐらい減らして今度は4時間20分を切る自己ベストを出すことを目標としたい。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2013.10.31

22.ViVa和蘭陀

写真:セントラル・ベヒーア

1981年のヨーロッパ建築一人旅では、ユトレヒトに留学している知人の下宿に転がり込んだ。実にコンパクトで合理的な屋根裏部屋であった。ここを根城としてオランダを回った。アムステルダム、ロッテルダム、ハーグなどの各基幹都市は急行列車インターシティによって2、30分~1時間ほどで結ばれ、ネットワークができている。ユーレイルパスを持つ私にとってとても便利であった。それを使い、アペルドルーンという小さな町に行った。ヘルマンヘルツベルハーという建築家が設計したセントラル・ベヒーアという保険会社のオフィス・ビルを見るためである。GA Documentに掲載され、惹かれたからである。コンクリートブロック、ガラスブロック、コンクリート打ち放しなどの標準的にユニット化された部品のシステマティックな繰り返しから複合的な空間が生まれていた。大学院時代の研究室(東京大学生産技術研究所、池辺研究室)での標準化と多様化というテーマと重なっていた。私はあまり感化されるタイプではないが、多分に池辺先生に影響を受けていた。単純な部材の繰り返しで部分から全体へと繋がり、豊かで開放的な空間が生み出されていた。同様の試みはルイス・カーンのソーク研究所やイエール大学のブリティッシュ・アート・センターなどにおいてもみられる。カーンの場合はその難解な空間美学の言語と共に厳格な繰り返しによって神殿のような崇高な空間に仕上がっている。が、私はこのオフィスビルのように、ただ普通のありふれた空間が、臨機応変に対応して、積み重なってゆくことに親しみを感じた。保険会社なので金融機関であるが、当時は解放的で誰でも開放的な内部に入ることができた。(増築された1997年にいったときには開放されていなかった。世界的な情勢の変化か?) 同じくヘルツベルハーが設計したユトレヒト駅前にある音楽センターは完成直後であり、何度も見にいった。ここでは木毛セメント板、切り放しの合板などを用い、ラフな材料だが、綿密に計算されたコンポーネントの構築で、チープシックといわれるような材料の使い方をしていた。これも共感を覚えた。

オランダの街ではコロッケの自動販売機があり、せっかちで実利的な大柄なオランダ人は濃厚でスパイシーなコロッケをポテトフライ同様ほおばりながら歩く。かつての植民地であったインドネシア料理の店が多く、ナシゴレン(焼き飯)、バミゴレン(焼きソバ)、サテ(ピーナッツソースの焼き鳥)などがどこでも手軽に食べることができるのも、嬉しかった。

オランダの居心地がよかったものだから、1997年またオランダに行ってみた。しかし、建築の様相が少し変わってきて、システマティックでヒエラルキーのあるものから、自由な枠組みの建築へとシフトしてきたような気がした。レム・コールハースや彼が主宰する設計組織OMAなどから生まれた若い建築家たちはどちらかというと保守志向が強い街の情景に新しい刺激を与え、建築ゲームを楽しむかのようだった。彼らは今ではアジアやアメリカにも進出し活躍している。南部港湾地区開発のハウジング群はその百花繚乱の場であった。20世紀初頭からソシアルハウジングを国家戦略として住宅政策を行っていた頃とはまったく異なり、自由奔放な差異化が感じられた。その新しい魅力に惹かれ、その後2000年に知人を引き連れ、2004年にも事務所旅行として訪れた。一般の多くの人はレンガ造の建築を好むらしいが、保守性と革新性が同居し、近代デザイン運動でも、オランダでは表現主義と構成主義が競い合う二面性を持っている。私は「質素」「個人主義」「合理主義」といったイメージが強い。「ダッチ○○○」という呼称にはケチでセコいという侮蔑的な意味合いがあるが、形式にこだわらず、飾らない部分のオランダが好きだ。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2013.09.30

21.未来予測

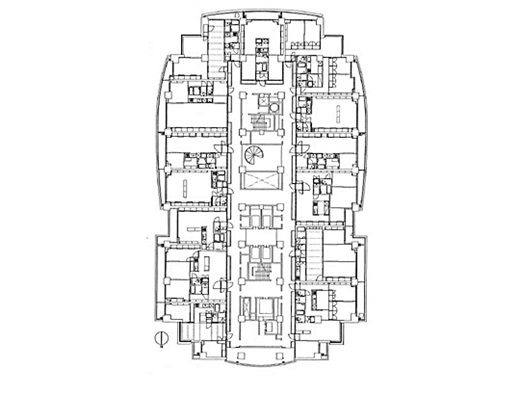

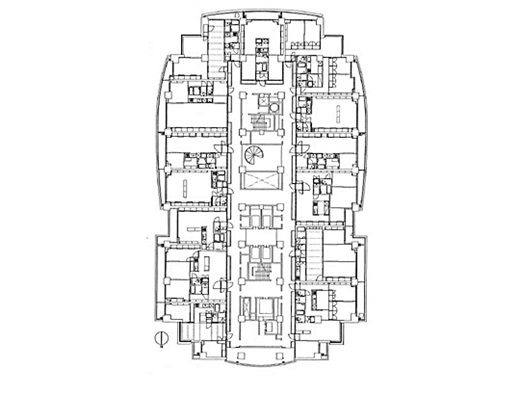

河田町コンフォガーデンのインフィル 29階平面図

(新建築2002年4月号掲載)

正月にiPhoneに切り替えた。インターネットやメールをどこにいても開くことができる。とても便利だ。もっと早くから使っておけばよかったとつくづく思う。ナイキのランニング・アプリを使っている。これはラン・トレーニングでGPSによって位置と時間を記録し、iTunesで読み込まれた音楽を聞きながら、情報をアナウンスしてくれる仕組みだ。例えば0.5kmごとの時間とスピードが報告され、完走時にいろいろなタレントのヴォイスでその都度評価のコメントが発せられる。キヨハラに「まだまだいけるで~」と言われ、「おめ~には言われたくない」とつぶやきながらも、思わず笑ってしまう。ランニングの軌跡(マップ)、平均ラップ、距離など記録が累積されてゆく。九州でも大阪、京都でも使った。実に手軽で楽しい。コンピュータは苦手だが、文章・設計・記録・スケジュール管理などでは欠かせない道具で一日中使っている。いまや必要不可欠の日常の道具となっている。

大学生の時、家庭教師で教えていた中学生から、ある質問を吹っかけられた。コンピュータはどこまで可能か?彼は人間に変わってコンピュータが自動で何でもできる世界になるだろうと目を輝かせていた。コンピュータには限界があり、最後は人間の知恵が必要だと返した。夢見る少年に冷や水をかけてしまった。そんなに簡単にはバラ色の世界はつくることはできない。1969年にアポロ11号が月面着陸し、1970年に大阪万博が開催された。私は興味を持てなかった。当時、ベトナム戦争の泥沼化、日米安保の反対運動などに対して時のジョンソン大統領や佐藤首相が大衆の目をそらすための一大イベントであるように思えた。当時、電子工学とか原子力工学という分野は花形であった。科学技術の進歩による明るい未来が期待された時代であった。その後コンピュータの世界の広がりはパーソナル化から、マイクロ化、スマート化へと広がり、確実に生活の中にどんどん定着してきた。

子供の頃の交通図鑑には21世紀の未来の都市が描かれていた。超高層ビルの間に空中を浮かぶ乗り物で移動していたり、宇宙旅行の模様が描かれたりしていた。確かに超高層ビルは以前から比べれば、ごく普通の存在になった。しかし、現実は相変わらず、電柱が乱立し、そこにトランスとケーブルが這いずり回っている。逆にランニングする人、自転車通勤の増加などは未来予測の絵にはなかった。大学院のセミナーで「住空間の未来像」というテーマで資料を作ったことがあった。過去のいろいろな未来的な居住空間の提案をまとめたものだが、3,40年たった今あれは何だっただろうと思う。中にはカリカチャアとしてのものもあったが、多くは、人工制御への単純でかつ過度の期待のものであったように記憶している。

10年ほど前、河田町にある超高層集合住宅のインフィル計画をした。都市での新しい住まい方対応して、多様な住まい方を誘発する提案型のインフィルを行った。29階と1階の一部を担当した。設備コアと収納、可動の間仕切りの組み合わせで、SOHOやシェア居住、1.5層の居住空間など実験的なプランニングであった。現在のUR都市機構の仕事であった。住まい手の反応等はなかなかこちらには届かない状況だが、未来的な居住空間を提案したという自負がある。しかし未来的なといっても予測できるわけがない。最近募集関係で、私の関連する不動産会社に相談があった。近々、見学に行く予定である。また新しい発見をして次の未来を考えたい。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可