2017.11.30

70.コモンスペース

写真:千駄ヶ谷の集合住宅[ZOOM神宮前] のホール

シナ合板と黒皮鉄板でできた書棚に囲まれる。

この11月、渋谷区千駄ヶ谷に13階建の集合住宅[ZOOM神宮前]が完成した。総数68戸には21タイプのバリエーションがあり、その中身がそのまま外部に現れ、多様性ある表情を呈した。また、高さの制限が厳しい中、天井高さに変化のある住戸を12戸全体に散りばめた。しかし、ここでの一番の特色は、共用玄関からエレベーターに通じるホールに書棚を並べ、共用のライブラリーとしたことである。以前、阿佐が谷の集合住宅[HUTCH] で試みた方式である。そこでは居住者が必ず立ち寄る郵便受けのある共用玄関に、洗濯機・乾燥機と書棚を設け、共用空間とした。同じオーナーが所有する近くにある集合住宅の入居者も利用できるようになっている。そこの場合、入居しているオーナーの友人が、本を集めるのが趣味で所蔵している本が提供された、元に戻すことを前提に部屋に持ち帰りもOKであった。ただ共用玄関を通り過ぎるのではなく、立ち寄り、漂う空間となった。共に住んでいる人達同士が顔を合わせ、お互いを認識できる場となる。[HUTCH]の場合は個人オーナーの小集合住宅の集合であったが、今回は13階建68戸という規模の大きいものである。また、分譲集合住宅ではあるが、主に賃貸集合住宅としてディベロッパーが運営する集合住宅である。ディベロッパーにこちらの提案を承諾していただいて本はこちらで調達することになった。雑誌のバックナンバーを中心に、こちらの所有の本の一部を寄贈した。とともに新規購入の予算をいただいて、どの本を購入するか、こちらでセレクションすることになった。いろいろなジャンルの本をグラフィカルなものを中心にスタッフと一緒に検討し、代官山蔦屋書店で購入した。また「ZOOM神宮前蔵書」という朱印をつくり、すべての本に押印した。

以前の[HUTCH]の場合一つはグリッド上の棚で40㎝×40㎝の桝が36個あり、合計14.4mまた1m幅の棚が8個あり合計8m、総計22.4mの長さの本棚であった。本の量も相当量あったため、ぎっしりと並んだが、今回は、120㎝幅25cm奥行の黒皮鉄板でできた棚が80枚並べられ、合計96mの書棚となった。しかも、天井高さ4mの大空間である。いくら本を入れてもなかなか様にならない。新規購入した本は、読みやすいようにグラフィカルな洋書で表紙のデザインも目立つものが多かった。背表紙を見せていただけではもったいないと思い、主だった本は表紙を表に向けた。すると徐々に様になってきた。iPhoneで音を鳴らしてみる。ジャズをかけるとなかなか雰囲気が出てくる。スピーカーも購入し、深夜以外はジャズが流れるようにした。これからも事務所の本を整理しながら、中身を充実させてゆきたい。入居者自身からの提供があってもいいかもしれない。その運用方法は今後とも検討してゆくことになる。

ヨーロッパで生まれたコレクティブハウスは集まって住むことの意義を強めた住まい方である。1戸1戸は住宅として独立した機能を持つが、家事労働を軽減するために食事・洗濯などの家事を共同で行う方式である。初期は大規模で委託サービス型であった。しかしサービス享受型は居住者自身が受動的になり、集まって住む本質的な意義が失われかねない。近年規模を小さくして、お互いの共有感を強め、能動的に居住者のかかわりを持つ形式になっている。そういう住まい方は、家族間の交流や個人とのかかわりが増え、新しいコミュニティが生まれる可能性がある。それを求める人達にはいい刺激となるかもしれない。私も一度は体験できたら面白いとは思う。しかし、そのかかわりは、すべての人が快適に暮らせる場となるとは限らない。いろいろな選択肢でコモンスペースを考えてゆきたい。

渋谷区神山町で進めている集合住宅では、同じように天井高3.5mでさらに広い空間とし、飲み物の自販機も置き、テーブルやソファが並べられ、庭に続く、カフェテラスのような空間とする予定である。ほどよい触れ合いで楽しく住める仕組みができればいいと思う。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2017.10.31

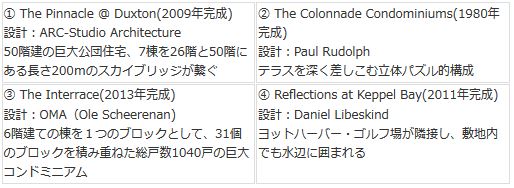

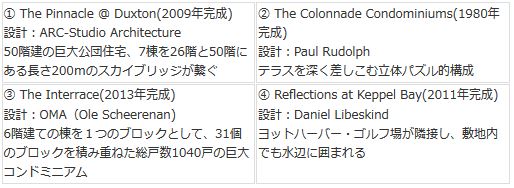

69.シンガポール集合住宅事情

9月の初旬、事務所のメンバーが企画を練り、建築、不動産、施主などいずれも普段から交流のある老若男女14名での楽しい旅を行った。普段は団体で旅行することはめったにないが、2年前に中欧の旅行に行って、気の合ったメンバーと楽しく旅をしたことで味をしめた。今年も行こうということになり、都合のつく人を誘い募って、プチ海外旅行をした。前半2日間はシンガポール、後半2日間はペナンであった。ここ数年何回か訪れているシンガポールで新しい建築を見て回り、ペナンではのんびりリゾート気分を味わおうことにした。私自身、のんびりリゾートで過ごすのは得意なほうではないが、多様な参加者の満足度を考えペナン滞在を加えた。ペナンは19世紀に海峡貿易港としての中心がシンガポールに移る前に栄えた交易の街で、中心街ジョージタウンは歴史的都市群として世界遺産に登録されている街である。いろいろな文化が集結した食文化の都でもあり、そちらも期待大である。

シンガポールは淡路島ほどの大きさだが、人口は550万人、そのうち40%近くは外国籍の人だそうだ。世界第4位の金融センターであり、港湾貨物取扱量世界第二位の貿易、商業、金融の街だが、近年、動物園、植物園、水族館、F1レースなど呼び物を集積させ観光資源開発を重ね、世界で4番目に外国人旅行者が多く訪れる都市でもある。

新しい建築もどんどん建てられている。そこで集合住宅を中心とした建築見学ツアーのため1日バスをチャーターした。ベテランのガイドの長さんというシンガポール人の案内だった。彼にとって、観光名所の案内ではなくコンドミニアムを中心とした建築の案内は初めてらしく不思議がっていた。バスの中でシンガポールの実情を教えてくれた。

シンガポール国民の多くはHDBという公団住宅を購入して住む。年々高層化しているが、人種の坩堝(るつぼ)のなかで人種によるコミュニティに偏りがないように、居住者の割合が均質になるように定められている。1階はホーカー(オープンエアーの食堂)があり、安価で便利なコミュニティ施設となっている。

外国人はHDBを購入することができないため、主に賃貸で、一部投資用となっているコンドミニアムに住む。高級コンドミニアムは特に近年ザハ・ハディットなど著名な建築家を起用して、競い合っている。1人当たりのGDPは世界第4位で日本のそれをはるかにしのぐ、また貧富の差は日本よりかなりあるため、稼ぐ人は相当の家賃を払って住む、賃料は東京に比べても相当に高い。コンドミニアムの内部にはセキュリティの関係でなかなか入れない。外観からの見学が多かったが、お付き合いしている賃貸不動産会社にシンガポール営業所があったので、2つほど物件を内覧させてもらった。

一つはダニエル・リベスキンド設計の高層集合住宅Reflections at Keppel Bayである。ゴルフ場、マリーナが隣接し、ジムやプールなどのコモンスペースが充実していた。近くに伊東豊雄設計の大型ショッピングセンタVivo Cityがあった。そういった付加価値をつけて、家賃の単価を高めているそうだ。もう一つは同じく伊東豊雄設計の4階建のコンドミニアムBelle Vue Residencesであった。密度を保ちながら、既存の樹木を残し、建物の外表面積を広くとった有機的なプランニングである。しかし、構成はLDKに寝室を配列したウェスタンスタイルの住居である。ファミリーの領域とは隔絶されたところに無窓で1坪ぐらいのメイドルームがあったのが印象的であった。二つとも建物外は水辺をふんだんに取り入れている、こちらの風水ではシンガポールの街同様に周りが海(水)で囲まれているところは「吉」でお金が集まるそうである。周りを見渡すとほとんどがHDBの公団住宅であったが、今度は、高密度でコンパクトにつくられたHDBの中身を見たいと思った。いろいろな生活の知恵の宝庫に違いない。

営業所の担当の方(日本から赴任)に御礼と挨拶代わりに国産高級ウィスキーを持っていったら、大変喜ばれた。お酒は税金が高く、一杯の値段も東京の倍ぐらいする。宗教上や生活習慣の上でも暑い地域の人達はあまりお酒を飲まないらしい。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2017.09.30

68.北海道の旅2017

この8月に北海道に行った。これまでに何回も訪れたのだが、函館には行ったことがなかったので一度は訪れようと思い、新千歳でレンタカーを借り、洞爺に立ち寄り、函館に向かった。3日間滞在したが、あいにく天候が悪く、1度も函館山からの夜景を見ることはできなかった。朝市や五稜郭、赤レンガ倉庫のベイエリア・レトロな雰囲気の元町など一通りの観光をしたが、「公立はこだて未来大学」(設計:山本理顕設計工場2000年竣工)が素晴らしかった。外部の人も中に入ることができ、内部は開放的な一体空間でこの建築の概念から、独自の新しい教育と研究が生まれることがよくわかった。お見事!

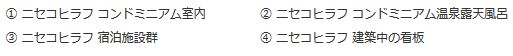

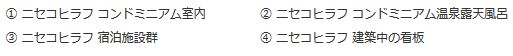

その後、余市、小樽、札幌と行くためにニセコに立ち寄った。3年前洞爺に住む友人と訪れたスキーをしたときに気になっていた場所であった。何故かオーストラリア人ばかりのニセコグランヒラフのゲレンデがあったからだ。一体どこにそんな魅力があるのか?夏はどうなっているか覗いてみようと思い、コンドミニアムに泊まった。ニセコは道の駅からして洒落ていた。そこからしばらく行ったところにニセコグランヒラフがあった。ゲレンデのすぐ近くの入り口のところに予約していたコンドミニアムがあった。ガラス面が大きく、シンプルなデザインであった。冬はほとんどオーストラリア人が宿泊するという。2ベッドルームで90㎡の部屋だが、調理道具等がつき、暖炉のあるゆったりとした部屋であった。オーストラリアの人は新千歳空港に直行便でやってきて、バスで直行するらしい。時差が1時間しかなく、季節が逆で夏の時期のバカンスに良質のパウダースノーが楽しめるということで、2000年代はじめからオーストラリア人観光客が増え始めたそうである。オーストラリア資本による不動産開発が進み、地価上昇率全国1位になったこともあるといわれる。2000年代後半からはアジア地域でも注目され、香港やマレーシア資本による開発も進んでいるそうだ。このコンドミニアムでは各住戸に入口が二つあった。一つはゲストの入り口、二つ目はオーナーの入口であった。ここは倉庫となっており、オーナーの荷物が保管されているようだ。室内には立派な浴槽があったが、共用の温泉もあり、黒を基調としたシンプルなデザインで内部対外部が対称となる露天風呂がつくり込まれていた。これもオーストラリア人にも好評らしい。そういえば、鄙びた山中の露天風呂に行ったら、大勢のオーストラリア人が来ていた。味をしめたらしい。通常、夏季にはレストランはクローズなのだが、夏休みのピーク時であったため営業していた。愛層のよいフランス人がサービスしてくれた。料理もリーズナブルな値段でおいしかった。全体としては、かなり上質のリゾート施設であった。

外資が求めているのは日本ではあまり一般化されていないこのような分譲型のコンドミニアム・スタイルだが、ニセコヒラフのゲレンデ近くは国定公園になっていて、分譲型の宿泊施設を作ることには制限があった。しかし、環境省が2011年に建設条件を明示してから、既存のホテルの売買が一気に進み、ホテルの閉館が相次いだ。ところが、いざ分譲型ホテルを建設しようとすると、国定公園を管理する北海道がなかなか許可をださず、建物が取り壊され更地のままになっているところも目立っている。しかし、開発は着々と進んでいた。

30年前の日本のリゾートブームの頃、苗場に16戸の賃貸集合住宅をリゾートスキー場の前に設計した※。各部屋は吹抜けのあるメゾネットでそこには大きな丸い窓にゲレンデの景色が映し出されダイナミックなピクチャーウィンドウとなっていた。とても気に入ってよく利用していたが、だいぶ前にオーナーが手放し、しばらく会員制のリゾート施設になっていた。しかし、その会員制のリゾート会社が倒産した。今頃どうなっているのだろうか?このニセコのリゾート施設の様な利用方法はないものかなとふと思った。

※苗場プリヴェ[1988年竣工 設計:ワークショップ(北山恒・木下道郎と共同)]

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2017.08.31

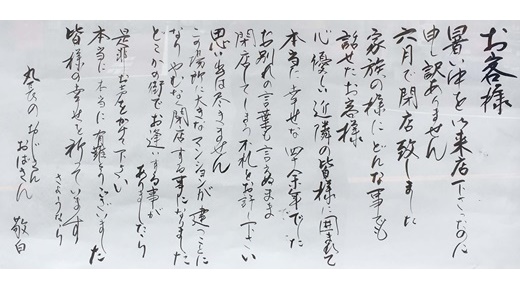

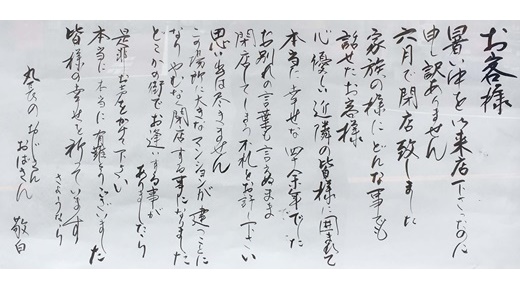

67.丸長閉店

とても大切にしていたラーメン店二店がこの6月までで店を閉じた。

ひとつは中野区沼袋にある「丸長」である。1997年から2005年まで中野区松が丘にわが事務所を構えていたときにお世話になった店である。以前の仕事場は港区六本木にあったのだが、夜遅くまで仕事をしていたので街の喧騒とは全く無縁の生活であった。静かなところで仕事するのもいいかなと思い。住宅地に事務所を構えた。周りには飲食店が全くなく、客席が6畳もないような小さな店の[丸長]に自然と足が向いた。[丸長]はつけそば中心のラーメン店グループ「丸長のれん会」の一員で城西地区に多くある。夜遅くまで働いているスタッフ達を見て、奥さんは母性本能が働いたのだろうか、いろいろ面倒見ていただいたようでした。事務所のお花見の時は、お花見定番の稲荷寿司と卵焼きを用意していただいた。特別に定食の様なものも用意していただいき、いわゆる社員食堂の様に利用させてもらった。事務所を現在の西早稲田に移転してからも、その濃いめの味付けが懐かしくなり、年に2,3回は顔を出していた。行くと必ず話題となるのがスタッフの誰がいつ来たということで、それぞれの動向をいつも気にされていたようであった。数年前ご主人が病気で倒れられて、営業は奥さんひとりで昼間だけ営業していた。マンションがたつことになり、その立ち退きらしい。

もうひとつは、大阪JR難波駅近くにある「とも狼」である。今の西早稲田の事務所の近くにある「北狼」というラーメン店から唯一暖簾分けした店である。「北狼」

(*ヤチダヨリ#64エスニックタウン参照)は以前から贔屓にしていた店だが、事情があって店をクローズしてしまった。以降、独特でアバンギャルドな味を求めて、「とも狼」に関西方面に行く際には必ず立ち寄るようになった。むしろ「とも狼」に行けるから、好んで関西に行くような日々が続いていた。その「とも狼」もこの6月に閉店した。商売は順調だったそうだが、ご家庭の事情がらみの閉店であると聞いている。残念!またの復活の話もあるそうなので期待したい。

また数年前には、事務所が中野区松が丘にあった時期にスタッフ行きつけの新井薬師前の居酒屋「忠勇」が閉店した。ここはことあるごとに利用させていただいた。若い人に人気があり、劇団で活動する人達のアルバイトの場でもあった。御主人の体力的な問題からだそうだ。お世話になったみんな(事務所のOB,OGも含めて)で閉店前に押しかけた。同じような理由で西早稲田のカレー屋さん「夢民」も38年愛され続けた店を5年前に閉じた。しかし、この機会に調べてみたら、去年から、ダイバーシティー東京 プラザのフードコートで復活したらしい。早速行ってみようと思う。

商業施設はおおよそ10年以内に消滅することが多い。償却期間が短いからであろう。事務所のある西早稲田では、もっとその入れ替わりが激しい。それでも何十年と継続する店もある。設計事務所は継続することは難しい業種である。景気の影響をいち早く受け、その都度新しい問題を抱えながら、絶えず違う回答を出して行かなければならない。業務内容も新しい項目がどんどん増えてきており、近年作業量は増え続けている。しかし、過去に遡る問い合わせも非常に多い。そういったことからも継続してゆかねばならない。事務所ならではのノウハウはそれなりに持ち、オリジナルな仕組みを作ってきたつもりである。それを生かし、さらに発展する余地を残したいと考えている。それに対応する仕組みを検討中である。この10月、さらに10年、20年と継続する組織に変えて行く予定である。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2017.07.31

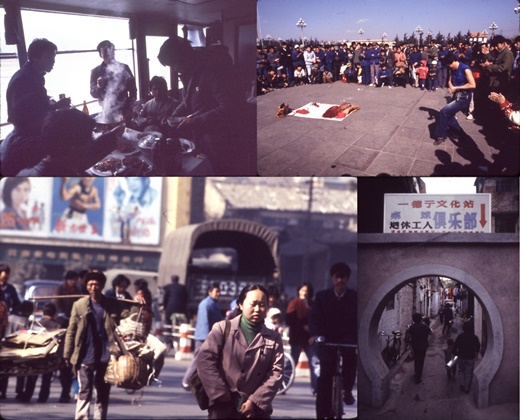

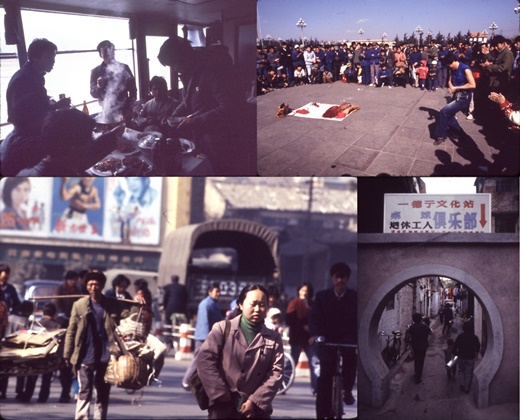

66.中国旅行1985・1

1985年1月、住宅雑誌からの依頼原稿(用紙30枚程)を正月三が日不眠不休で片づけて一路香港へ飛んだ。1ヶ月の中国旅行に行くためであった。それまで中国旅行は団体旅行に限られていた。しかし、徐々に開放都市を増やし、主な都市はどこでも行けるようになり、「地球の歩き方 中国編」も発刊された。もともとアジア文化が保存凍結されているアジアの社会主義国に興味があったからである。少し前まで文化大革命(1966年~1976年)があった国である。それから10年もたっていない。是非これを見たいと思った。

香港へ向かったのは、香港から鉄道で深センに行き、ビザを発行してもらい、深センから中国に入国するためである。団体旅行者は、代理店の手続きでビザを取り、空路で直接、北京や上海などの空路を使って中国に行けたが、個人旅行者は、通常、香港→深センの入国ルートが一般的であった。

当時何もなかった深センは通り過ごし、広州が旅行のスタート地点であった。今と違って人々の多くは緑色または紺色の人民服をまだまとっていた。都市間の交通手段は1ヶ月の間にまわることを考えると空路しか考えられない。しかし汽車も乗ってみたかった。飛行機も、長距離列車も個人旅行では事前予約はできず。前日まで中国民航や国鉄の窓口に並んで購入しなくてはならなかった。ただでさえ人が多い上に、割り込みなどが横行する、時間をかけて必死の思いでチケットを購入しなければならなかった。桂林と昆明の間は硬臥車に乗った。硬臥車とは3段の簡易寝台車である、軟臥車は1等寝台車、硬座車は2等車、軟座車は1等車である。車掌が熱湯の入った大きなやかんを持ってくる。インスタントラーメンを金属のカップに入れて食べる人もいたが、多くは蓋つきの陶器のカップに茶葉を入れ、お茶を飲んでいた。食堂車がついていたので私はそちらで青椒肉絲弁当のようなものいただいた。時折、停車時間にホーム出るパオツ(豚まん)を湯気を立てて売りに来る。そのパオツは日本で食べたことのあるどの中華まん(豚まん)よりもおいしかった。

スポーツ仲間の友人がいる北京に向かった。夕方着いた北京空港は、現在の空港とは違い、隙間風の吹く、非常に殺伐とした空間であった。オンボロタクシーにのり友人の勤めている会社のある北京華僑大厦(現在のものとは違うようだ)に行く。これまで行ってきた経路を説明する。会社の中国人たちも、話には聞いていたけれど、自由旅行が本当にできるんだねぇと感心していた。その時北京は寒波が押し寄せ、想像以上に寒かった。川や池は全て凍りつき、上に人がのって氷を割って、釣りをする人がいた。最高気温が0度以下で芯まで体が冷えた。物珍しい光景に疲れを忘れ、足を棒のようにして街・名所・歩き回った。

その先は最果ての地を目指そうと思い、西安→成都→ラサのコースをとった。西安は、城壁の街だが、昔から文化の交流地点で、イスラムの文化も交わって、行き交う人の目の色も顔つきも様々であった。一日中歩き廻る。疲れ果て、夕方屋台でビール瓶片手に羊肉串を食べていると日本語で話しかけられた。若そうな人だが、以前日本で働いていたそうである。どんなルートできていたのかは不明だ。こちらでも日本の歌謡曲が人気で「昴」とか「北国の春」は誰でも知っているそうだ。不思議に感じた。西安→成都は軟座車に乗ってみた。4人がけのゆったりとした1等のコンパートメントであった。三人の親子連れ、今の中国とは違ってお金持ちの風情ではなかったが、物価に比して一等車の鉄道料金はとてつもなく高い。公用で使える役人などでも相当上のクラスと思われた。

成都駅につくが、足の調子が悪い。アキレス腱が痛む。仕方がないので輪タクにて錦江賓館に行く。日本語を勉強しているというホテルの従業員(美人!!)に医院を紹介してもらうことにした。連れて行かれたのは成都体育大学付属病院であった。アキレス腱を見てもらう。半分切れている。ここで手術をしますかと聞かれた。周りを見渡すと何とも殺風景な設備であった。東京に戻って、治療すると答えた。3週間の旅行で中断し、急いで、成都から北京に戻り、日本に戻る手続きを取った。怪我を気にしながら、帰途につく。何やら痛みが和らいできた。家に帰った時、ほとんど痛みはなくなっていた。翌日、家の近くの外科に行く。診断の結果異常なしであった。少しがんばりすぎただけなのだろう。そのリベンジをその夏行った。

そちらの顛末は

ヤチダヨリ14・高山病参照。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2017.06.30

65.地下室の効用

写真:Court Modelia akasaka895 地下2階のLDK © BAUHOUSNEO

先日、大学時代からの親友がライブに出演するので久しぶりに国分寺のライブハウスに聴きに行った。彼のパートはブルース・ハープである。駅の近くにある地下の店であった。5m角ぐらいの大きさである。バンドは4人組で、お店の人ひとり、オーディエンスは17,8人といったこぢんまりとした空間であった。このぐらいのスペースでも地下であれば、特別な装置でなくても演奏が可能になるのかと思った。彼が以前出演していた高円寺のライブハウスももうすこし広かったが、同じような構成であった。そういえば、南青山の「ボディ・アンド・ソウル」もマンションの地下に構えている。地下には外界と分断された別世界が生まれる。

30年ぐらい前、小学校からの友人の住宅を設計した。ジャズ演奏が楽しめるスタジオを持つのが彼の夢であった。周りを山林に囲まれた斜面の地下部分にスタジオをつくった。彼は顔が広く、人懐こいというか、図々しい性格で、一流ミュージシャンに声をかけ、日曜日の昼に来てもらって、会費を集め、自宅の地下室でジャズライブを行うことになった。30人ぐらい集めるとミュージシャンのギャラは払えた。アットホームで贅沢なパーティとなった。斜面に建つため、多くは土で覆われるが、地下といってもしっかりと窓があったため、閉塞感はなかった。地下室の効用である。

1994年に建築基準法が改訂され、一定の基準が満たされれば、住宅の地下室は容積から除外されるという緩和措置が取られるようになった。集合住宅ではどんなことになるのか、1997年に竣工したTRINITE ROUGE、BLUE、JAUNE3棟とDUO1棟の4棟の集合住宅に取り入れてみた。いずれもドライエリア(からぼり)を充分に取っているため、採光、換気とも問題がなく、地下というイメージを払拭したものであった。20年たった今でも充分に稼働している。その中の一つは、住まい手のミュージシャンがグランド・ピアノを持ち込み練習スタジオで使っていた。1階と地下1階のスキップフロアのメゾネットで一番深い部分をスタジオとしていた。壁は30センチ以上のコンクリートでつくられており、隣家へも問題なかったようだ。以降100棟近い集合住宅の中で14棟に取り入れた。すべて、地表部分とつながりがあるメゾネットである。

地下は、土を掘って作るため山止めや土の搬出などで躯体費用がかかる。また、防水処理や換気や排水なども加わり、一般的には建設費用は多くなる。ただ、外気を取り入れる開口部をつくり、防水が切れた時の排水や除湿装置などを施せば、居室として安心して充分に使える。以前、渋谷区神宮前に地上3階地下2階の集合住宅をつくった。人気の高い場所だけにより高度の空間利用を求められた。敷地に接する道路に高低差があり、建築に接する地盤面が道路より高かったため、地下1階と地下2階のメゾネットをつくった。天井の高い空間を取り入れたため、地上階にはない魅力的な空間となった。その実績があったため、今年の3月に完成した赤坂の集合住宅でも取り入れることとなった。敷地はコインパークであったが、地下深く8.5mまで残されていた既存躯体(スタジオとして使われていた)が残っていた。同じく道路の高低差も3m以上あり、その空きを使わない手はないということであった。地下に潜り込むような立体居住空間となっている。募集をしたところ人気が高かったのはこの地下1階、地下2階のメゾネットであった。あっという間に入居者が決まってしまった。都心において、静寂でかつダイナミックな空間を味わうことは希少なのであろう。集合住宅における地下室の効用である。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2017.05.31

64.エスニックタウン

写真:スリランカ料理APSARAのスリランカカレーのバナナリーフ包み

高田の馬場に事務所を引っ越して12年になる。当時は、ラーメン屋激戦区とかラーメンの聖地とも呼ばれ、ラーメン屋さんがひしめいていた。「えぞ菊」は45年前から通っていたが、いろいろなジャンルのラーメン店が集結していた。

2008年6月の出没!アド街ック天国[祝副都心線開通 西早稲田]でラーメン激戦区として紹介された。中でも先頭に紹介された「北狼」はアバンギャルドなラーメン屋で「白」「黒」「赤」「黄」非常に個性的なラーメンを提供していた。店主とも仲良しになり、常連客として、食材を分けてもらったりしていた。しかし、学生には、厳しい態度で接するためだろうか、徐々に客足が落ち、数年前店を閉鎖してしまった。レシピを提供し、暖簾分けした「とも狼」という店が大阪のJR難波駅近くにあり、関西方面に行くときには必ず立ち寄る。私は隠れたラーメンマニアであった。

高田馬場の隣駅、下落合に30年ぐらい前3年ほど住んだ。

(ヤチダヨリ#「棲家遍歴」参照)土曜の晩に妻と馬場に出て食事をした。その頃は、リストランテ「文流」、餃子荘「ムロ」、アフリカ料理「クスクス」、パキスタンカレー「ラージプート」などがあり、幅の広い「食」を楽しんだ。

インド大使の公邸があるためか、カレーの店も多い。カレー店のバラエティも相当豊かなラインアップといえる。「夢民」(惜しまれて閉店してしまった)などオリジナリティの高い店も多かった。以前から、タイ料理の「ティーヌン」やミャンマー料理屋もあり、非常に豊かな食の世界が構築されようとしていた。カンボジア料理、ベトナム料理なども加わり、「エスニックタウン」になろうとしている。

高田馬場近辺に外国人が、最近特に増えてきたような気がする。一番多いのが中国系の人達である。中国人による中国料理の店ができ、客も8割方中国人という店が多くなった。本場の味が楽しめる。次に多いのが韓国の人達、言葉を聞いていればわかる。この付近には語学学校を中心とした専門学校が多いせいだろう。かといって欧米系の人も目立つ。早稲田大学の留学生や旅行者達だろう。また、アフリカ系やイスラム系の人達も見かける。まさに人種の坩堝(るつぼ)といった感じの街になりつつある。

以前近くに行きつけの酒屋「いせかね」があった。小さな店の割合に酒の種類が豊富であった。小さなペンシルビルのオーナーである御主人がブルゴーニュワインに詳しく、地階に空調をつけワインセラーにしていた。趣味の店のようなマニアックな店であったが、5年ぐらい前に閉じてしまった。その後いくつかの店舗が地下を使ったカフェを開いたが、今度はスリランカ料理を中心とした店になった。早速行ってみた。バナナリーフでくるんだカレー料理があった。スリランカは、米食、仏教、海に囲まれた海洋国という意味では日本文化と共通点がある。インドカレーとは異なり、スリランカカレーは、ココナッツミルクなどで割り、脂分の少ないさらさらしたスープ状のものをナンではなく、インディカ米に肉、魚、野菜と混ぜながら食べるヘルシーなカレーである。5年前、スリランカを旅行したこともあり、懐かしの味を賞味できた。スリランカカレーの店は新宿甲州街道沿いなどにあった「コートロッジ」が閉店して以来、味わえなかっただけに、間近にスリランカカレーの店ができて嬉しくなった。継続するように贔屓にしたい。

同じく贔屓にし、パーティの時にデリバリーを多用していた香港料理の「華翠苑」が火鍋を始めた。以前北京でも体験した四川火鍋であるが、香港のそれは、巴型に2つに別れ、2種類のスープが楽しめるものである。以前香港の街で食べた火鍋と同じスタイルである。このような食文化の多様化の現象は、この街だけではなく、外国人の労働力に頼らなければならない社会の中で、普及してゆくだろう。いろいろな国の本物の料理が日常食せるのは、嬉しい限りである。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2017.04.30

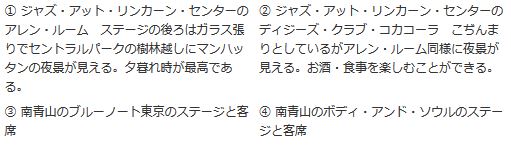

63.至福のジャズクラブ

先日、妻とブルーノート東京に行った。チック・コリア・エレクトリック・バンドの出演であった。チック・コリアのコンサートは1973年1月のリターン・トゥ・フォーエバーが初めてであった。考えてみれば、もう45年もたつことになる。当時30歳の気鋭のジャズ・ミュージシャンも今はもう75歳となった。しかし、以前よりも少しスリムになったせいか、若々しさが漂い、とてもその年には見えなかった。ブルーノート東京でも10年前に聞いたことがあった。亡き母を車椅子で連れて行ったときである。アンコール演奏後、通路で彼とハイタッチをした覚えがある。サービス精神旺盛な大御所である。

ブルーノート東京は年に2,3回は行く。ニューヨークの本家ブルーノートやビレッジバンガードにも行ったが、割合と簡素であった。それに比べて、このブルーノート東京は天井高、広さ、設備、料理とお酒、どれをとっても非常に豊かで洗練されている素晴らしい「箱」である。当初のブルーノート東京は既存のビル改造で天井も低く、中央に柱があり狭い印象があったが、1998年に移転した後は、専用ホールとして作られたため、動線計画もよく、オペレーションもとてもスムースである。こんなに恵まれた空間は私の少ない経験の中からではあるが、世界中にない。毎回、ジャズとワインと料理で至福の時を過ごす。

ニューヨークでは、現在「ジャズ・アット・リンカーン・センター」がジャズの一大拠点である。リンカーンセンターはニューヨークのセントラルパークの南西にあり、ジュリアード音楽院、メトロポリタン・オペラハウスなどクラッシックを中心とした総合芸術施設群をさす。「ジャズ・アット・リンカーン・センター」はその構成する1部門である。セントラルパークの南西端に建つ再開発ビル、タイムワーナーセンターの中にある。建物の設計は東京フォーラムのラファエル・ヴィニオリである。大中小の3つのホールがあり、スタジオやレクチャールームを有し、公演、教育、放送関係のイベントを制作しているジャズの殿堂である。ウィントン・マルサリスが芸術監督で全米のジャズの情報基地でもある。中ホールの「アレン・ルーム」は 483席あり、ステージの奥にはセントラルパークを見下ろす15m×27mガラスの壁面があり、摩天楼がバックのステージとなる。まさにこれぞニューヨークという設定が見事だ。残念ながら、ここではお酒は飲めない。「ディジーズ・クラブ・コカコーラ」は140席のジャズクラブで、ここはお酒・食事を楽しむことができ、同様にガラスのスクリーン越しに楽しめる。私はここが一番好きなスポットだ。

初めてジャズクラブに行ったのは、大学3年の秋、銀座のJAZZ CLUB「JUNK」であった。友人の勧めであった。考えてみれば随分贅沢で生意気な学生であったが、自宅から通い、家庭教師や設計事務所でのアルバイト代がたまるとあまりお酒を飲みに行く習慣もなかった大学生にとって刺激的な空間であった。「JUNK」では渡辺貞夫が率いるヤマハ・リハーサル・オーケストラが登場し、当時20代前半であった向井滋春、土岐英史など若手の実力者たちが熱演を繰り広げていた。以来、自由が丘「ファイブスポット」、代々木、お茶の水の「ナル」、新宿の「木馬」などでジャズライブを聞くようになった。

チック・コリアのコンサートは相変わらずの盛り上がりで終わった。興奮冷めやらぬ中、徒歩3分のところになじみ(といっても年に2,3回位しか行かないが)のジャズクラブ「ボディ・アンド・ソウル」へとはしごをした。この店は1978年に当時の六本木の店に行ったのが最初で以後、40年近く通っている。1992年現在の南青山のマンションの地下の空間に移って、25年になるそうだ。こじんまりしているが充分な広さ、アットホームな雰囲気、料理もお酒も充実していてとても居心地がよい。世界のトップ・ジャズ・ミュージシャンに顔が利くステキな名物ママさん関京子さんのなせる業である。彼女をインスパイアしたようなジャズクラブを設計できたらと夢のような妄想にふけってしまった。ステージの後ろがガラススクリーンで青山墓地の樹木をバックに東京の夜景が浮かんでいた。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2017.03.31

62.人生万事塞翁が馬?

写真:東京マラソン2017

最終ゴールも終わりかたづけ始めている様子(東京駅付近)

ヤチダヨリ

#57マラソン準備開始で書いたように、東京マラソン2017に当選した。年始以来、風邪による体調不良、それにもかかわらずのイベントの多さで、トレーニング不足であった。そこに朝起きた時の目まいや血圧の上昇もあって、医師である妻から、「待った」の声がかかった。そこでちょうど定期的に見ていただいている某大学病院の検査もあり、客観的に見ていただいた。診断では問題なしと出た。単にお酒の飲みすぎだったらしい。

しかし、ここにきて仕事が忙しくなり、トレーニングは、休日の15km~20kmのジョギングだけであった。以前から比べると練習不足である。少し弱気にもなったが、12.2倍の高倍率を掻い潜っての出場である。安易に出場放棄してしまったら、他に応募していた人達に申し訳ない。と思い、調整不足ではあるが、ただ完走のみを目標として(いつもと同じではあるが)出場とすることにした。

少し不安になってコースを少しなぞって2週間前に30kmを走ってみた。想定したペースで意外と走ることができた。ただし、25kmを超えた時点で急にペースがダウンしてしまった。栄養補給が足らなかったのかなと思った。以前、数回ほど指導してもらった3度のオリンピック・マラソンランナーである宇佐美彰朗さんの教えを思い出した。途中休んでもいいから、1日かけて走ると体に記憶され、体が憶えるということであった。ふつうは一週間前からは練習をおさえるのが一般的だが、今まですべて行ってきた全コース(42.195km)のランニングなので、一週間前の2月19日の日曜日にゆっくりとしたジョギングでいいから、やっておこうと思った。今度は、途中食事や休みを入れながら、ゆっくりとであった。

2月19日、都庁前を一人でスタートした。天候は晴れで風があると予報で聞いたがそれほどではない。最初は下りの連続だ。新宿の大ガードをくぐり、人通りの多い歌舞伎町の歩道で人をよけながら、靖国通りを走る。防衛省のいかめしい門扉の前を通過し、外堀通りへ、視界が開ける。飯田橋で目白通り、靖国通りに戻る。世界一の古本屋街を通過する。駿河台の集合住宅ilusaの近くをかすめる。須田町から中央通りに曲がり、神田駅のガードをくぐる。そして、高速道路をかけられた日本橋へ、COREDO日本橋で永代通りに曲がり、兜町を横目で見ながら、茅場町を左折し、新大橋通りに出る。水天宮が見えてくる。浜町中ノ橋を清洲橋通りへ、明治座を横目に久松町の交差点を見る。日本橋久松町の集合住宅SVELTOの近くだ。江戸通りを浅草に、ぐるりと廻って、再び江戸通り、蔵前橋通りを左折し、横綱町公園で清澄通りへ。両国、森下(ここでも現場が始まった)、小名木川、清澄公園、門前仲町まで行き、永代通り左折し、富岡八幡宮でUターンする、また門前仲町を曲がり中間点(21.975km)を通る。森下町で食事。ふたたび蔵前橋通りから江戸通り、COREDO日本橋まで戻り、銀座通り、晴海通りから日比谷通りへ日比谷公園を過ぎたところでコンビニのイートインでまた休憩。御成門、増上寺、芝公園を過ぎた33~4kmを過ぎた地点で地下鉄の換気口のグレーチングに足を滑らし転倒してしまった。以前、福岡マラソンに出場前のニューヨーク旅行中(*)にイーストリバー沿いの歩道の急な段差で転倒した時に痛めた肩鎖関節脱臼を避けるため、肘で胴体を支えようと路面に着地、その際肘で胸を強打してしまった。ジョギングは中止し、そのまま家に帰って、以前フットサルでろっ骨にひびが入った時に使ったバストバンド(胸部固定帯)をすると楽になった。またろっ骨にひびが入ってしまったようだ。何ということだ! さすがに出場はあきらめました。またいつか、東京、ニューヨーク、ローマを走ろうと思っている。人間万事塞翁が馬となるのか?

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2017.02.28

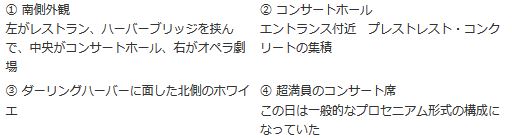

61.シドニーオペラハウス

このお正月にシドニーに行ってきた。ヴァカンスに季節が真逆の爽やかな夏を求めたわけだが、シドニー・オペラハウスを見るという目的もあった。オペラハウスはホテルの部屋からよく見える場所にあった。前日、オペラハウスと並びシドニーの名物である高さ134mのハーバーブリッジを安全服に着替え3時間半かけて登るブリッジクライムに参加したが、そこからも常に目に入るのがオペラハウスであった。次の日、シドニー観光後オペラハウス1時間のガイドツアーに参加した。このオペラハウスは、1957年に当時無名であったデンマークの建築家ヨーン・ウッツォンが審査員エーロ・サーリネンに見いだされ、最終選考に選ばれ、16年の歳月をかけて1973年に完成した建築である。ヨットの帆や貝殻の群れを思わせる複雑で有機的なデザインを1度は見てみたいなと思っていた。屋根壁一体となった表面は約100万枚のタイルが貼られているが、内部の躯体(床階段を含めて)はプレキャスト(工場で成形された)コンクリートの打ち放しである。最高高さ63mの空間をすべてこれらで組み立てられている。その力強さとダイナミズムは空間の豊かさを生み。コンクリート打ち放しなので未完成のまま終わるのかと思われたらしいが、そのままでも重厚な質感をつくりだしている。その他仕上げには一部合板が使われているが、大屋根の架構体にホール空間を組み込んだ二重構造となっている。コンサートホールとオペラ劇場を中心として演劇などの小ホールが他に3つある。

類例のない空間のため設計段階から難航した。当初案からの形態と工法を変更し、構造技術者のオブ・アラップによって構造設計を完成させた。それでも工事費の増加と工事期間の大幅な延長で、為政者の交代などもあり、1966年に設計者の主体性が失われるとみてウッツォンは設計者を辞任し、シドニーを去った。彼の地位は数人の建築家に引き継がれた。工事費は当初の14倍にも達しながらも1973年に完成した。それも宝くじ資金などにより1975年に完済されたそうだ。今ではシドニーのシンボルとして名声を得、市民、世界の人々に愛されている。2000年に一部内装の再デザインの合意が交わされ、当初のウッツォンの内装案がレセプションホールに実現した。この時ウッツォンは体調を崩し、建築家である息子が仕事に出向いたそうである。結局、彼は完成後のオペラハウスには残念なことに足を踏み入れていない。2003年にプリツカー賞を受賞し、亡くなる1年前の2007年には世界遺産(もっとも新しいもの)にオペラハウスが登録された。

ウッツォンの建築は1981年にコペンハーゲンに行ったときにバウスベア教会を見た。それは倉庫や工場のような素っ気ない上屋の中にうねった曲面の天井が組み込まれ、洗練されたモダーンなルター派の教会空間がつくられていた。オペラハウスと同じ二重構造の構成だが、その外部の簡便性と内部の大逆転は驚きであった。シドニーのオペラハウスから学んだものが多かったのだろうか?その時にウッツォンはすごい!と思い。いつかオペラハウスを見てみたいというのが長年の希望であった。

見学をした1月3日の夜には、日本で予約した現地で人気のあるビートルズ・バンドがでるコンサートを聞きに、コンサートホールに訪れた。選曲とアレンジに大分がっかりしたが、満席のオペラハウスのリアルな雰囲気を楽しむことができた

このオペラハウスでは小ホールを含めて、年間約1300のイベントが行われ、大変な利用率である。また4つのレストラン、6つのバーが内外にあり、市民に人気のスポットとなっている特に単独にシェル型の屋根をかぶったレストランは、シドニーで最も予約のとりにくいレストランとなっているそうだ。観客席もステージを取り囲む形のものの先駆的なものであることなど空間性、機能性、文化性、多様性全てが揃っている。同時期には1963年竣工のハンス・シャロウンのベルリンフィルハーモニー(コンサートホール)がある。1981年に訪れたが、これも素晴らしかった。ミース・ファンデル・ローエのナショナル・アートギャラリーに並んで立つ、ベルリンの文化の殿堂のようなロケーションであったが、ダーリングハーバー湾に突き出し、王立植物園という自然も背後にした最高のロケーションには、これぐらいに手のかかった美しい建築がいいと思う。古典と肩を並べる近代建築の記念碑であることが体感できた。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可