2018.09.30

80.屋上のすゝめ

写真1 ニューヨークのルーフトップ・バー

ラウンジ「Press Lounge」

写真2 高田馬場のルーフトップ・バー

「SOUNDS terrace」

この夏、事務所のある高田馬場に素敵なルーフトップ・バー「SOUNDS terrace」があると聞き、早速行ってみた。新しくできたマンションは別として古い建物が多く、比較的高い建物の少ない高田馬場では想像ができなかったが、3年前から夏限定で開いているらしい。新宿の高層ビルの夜景を一望できる場所にBBQのテーブル席。早稲田通りを見渡せるスタンディングのバーの組み合わせである。意外な企画で見晴らしは抜群だった。馬場でお酒を飲む空間としては最高であると感心した。

子供の頃、社宅の3階建の建物の屋上は絶好の遊び場でもあった。今のように管理が厳しいわけではないので誰でも屋上に行けた。地上の遊び場とは異なった開放感が味わえた。夏の夜は遠くに見える和泉多摩川の花火を見たり、正月には風が強いので凧揚げをしたりした。妻壁に盛られた補修工事の砂の山に屋上から飛び降りたりして遊んだりもした。(良くそんな事をしたものだ。)

1995年に完成した上高田の集合住宅[SQUARES]は4棟が中庭を囲む形式の4階建の集合住宅だが、2階建の北側部分を屋上庭園にした。1階と2階の中間のレベルにあり、この集合住宅の広場となる中庭より、1.5上がったレベルでメゾネット住居の3階のレベルからはフラットで行ける位置である。当時屋上緑化の義務等はなかったが、以前から自然を取り入れた共用空間をつくりたかったため、初めて試みた。スタッフや関係者が入居したので、季節の良い頃、バーベキューパーティなどして大いに楽しんだ。それもあって1998年に完成した海岸の集合住宅Ⅱ[CUBES]では31mの屋上に芝生広場をつくり、東京湾花火大会などを楽しめる場をつくった。目の前が東京湾の海であり、偶然にも写真家が4人入居していたこともあり、開放的な空間で交流を深めていたようだ。

2005年に私の事務所が入った西早稲田の集合住宅[SCALE]では、最上階に入居する私の事務所をスキップフロアで3,4階から半階ずつ上がり、屋上に出られるようにした。日常的に出やすい屋上空間をつくり、事務所空間につなげた。オープニングパーティの時、大勢の方がこられて、事務所内外で大いに盛り上がった。夜半過ぎ、お巡りさんがやってきた。少し遠慮勝ちに「苦情がきています。」と言われた。「どちらからですか?」と聞いた。「それはお伝えできません。」時計を見たら、12時を回っている。周りを見回すと北側にマンションがある。「しまった、近隣に申し訳ないことをしてしまった。」瞬間酔いがさめた。以降、時間と人数、音には気をつけて行っている。

その後の2006年、いろいろな設計事務所の仲間が集まってバカンスでタイに出かけ、バンコックではザ・スコータイ・バンコックというホテルに泊まった。隣に人気のスポットがあるといわれて、隣のバンヤンツリー・ホテルの最上階、61階にあるレストラン&バー「Vertigo and Moon Bar」に行った。バンコクに数あるルーフトップ・バーの中でも元祖といわれているそうだ。夕暮れ時の絶好時であった。船ように造られていて、まるでバンコックの夜景の中に浮かんでいるようであった。ただ、突風が吹いたら、数多くの備品はどうなるのかを考えると足がすくむ思いであった。

また4年前の2014年にニューヨークに行った時、評判の高いプレスラウンジ「Press Lounge」に寄ってみた。高さはそれほどではないが、まわりはニューヨークの摩天楼である。屋内のレストランに併設されており、青く輝くプールを囲んだ屋外のバーラウンジは、どの場所にいるよりここでニューヨークにいることを実感できた。

そのようなわけで都心型集合住宅の最上階に付加価値をつけるため、屋上にのぼることができるペントハウスを設け、戸別に屋上を楽しめる住居をつくるようになった。しかし、これからは[CUBES]のように建物の使用者に開放できるコモンスペースを提供したいと思っている。音や管理上の問題があり、なかなか実現できないが。都市のヒートランド現象化への対策としても緑化して、適切な管理や使用条件を整え、建物の使用者すべてに開放し、都市の自然を楽しめる空間にならないだろうかと考えている。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2018.08.31

79.ライオンズ贔屓

写真:メットライフドームのビクトリーロード

ライオンズか勝つと選手が通る階段。来年から改修となり今年で最後らしい。

今シーズンは野球観戦を存分に楽しめた。久しぶりに西武ライオンズがリーグ優勝したからである。私が野球好きなのは、

ヤチダヨリ#40”多摩湖一周と野球観戦”で書いたとおりである。今年は18回も観戦した。サッカーも4回観戦した。野球とサッカーはどちらもドラマチックな展開が起こりやすい競技だ。実力の差がコンスタントに出てきにくく、やってみなければわからない。ラグビー、バレー、バスケットなどは実力のランク通りの結果になることが多く、番狂わせがあまりない。しかし、野球やサッカーはそうはいかない。特に、プロ野球の場合1位の優勝チームの勝率はよくて6割だが(今年のライオンズは6割を超しそうだが、)最下位のチームでも勝率はだいたい4割以上になる。ということは5試合あれば、1位のチームでも2敗はするし、最下位のチームだって2勝はするということである。予想はだいたい外れる。身の回りを見るとサッカーファンと野球ファンに分れる。最近はサッカーファンも増えている。特にワールドカップを中心とした代表戦は人気ある。でも、どちらかというと観戦するなら野球が面白いと思っている。サッカーは高校時代から競技としてやっており、今でもほんの愛嬌程度だが、フットサルの試合にもでる古くからのサッカーファンである。しかし、プロの試合を観戦するには野球の方が俄然楽しい。点数の出入りと逆転が多い。また絶えず緊張を強いられるサッカー(だからいいという人も多い)よりも緩急あって、リラックスしてみることができる。お酒や食事や会話を楽しみながら、観戦できるということか。とか、いろいろ理由はつけるものの、なんといっても贔屓のチームがあることが大きい。

ライオンズ贔屓になったのは昭和33年(1958年)、私が小学校1年生の時である。その年は、長島茂雄が巨人に入団し、新人として話題になった。立教大学在籍当時から六大学野球リーグでの大スターですでに大いなる脚光を浴びていた。シーズン開幕前の3月には「長嶋茂雄物語」をラジオで毎日夕方放送していたのを憶えている。3番、サード(3塁)長島、背番号3の3づくしでデビューした。その年、彼は新人王に輝いた。 その年は、今上天皇が美智子妃との婚約が発表され、高さ333mの東京タワーが完成した年である。昭和33年は3がラッキーナンバーの熱い昭和を最も象徴する年であった。

その昭和33年にはじめて、日本シリーズを見ることになった。各家庭でテレビは普及していなかった。父親の社宅の長屋(テラスハウスと呼ばれていた)で暮らしていた我が家は、珍しくテレビを所有している上役の家に家族で行って、野球中継を見せてもらった。会社の大人たちが集まっていた。ほとんどの人が人気の巨人を応援している。対戦相手は負けが込んでいる劣勢の西鉄ライオンズであった。そういう中で判官贔屓となり、秘かにライオンズを応援し始めた。すると、投手の「鉄腕稲尾」の奇跡的な快投で3連敗の後、怒涛のごとく逆襲が始まり、4連勝でシリーズ優勝してしまった。これを機にライオンズの大ファンになる。以来遙か遠くにある西鉄ライオンズを応援するようになった。

ずうっと東京にいたから、父親の会社のボックスシートや新聞店からのチケットが入るのが、主に巨人戦だった。子供のころ見たのはほとんど巨人の試合であった。高校時代は目の前に神宮球場がある都立青山高校に通っていた。神宮球場は当時サンケイ・アトムズ(ヤクルト・スワローズの前身)のフランチャイズであった。巨人の9連覇(V9)の真只中であった。サンケイ・アトムズは下位を低迷して、巨人の独走を許し続けていた。全く歯が立たないようであったので、失礼ながら、頼りないと思い、特に贔屓にはしなかった。(ただし、今はセ・リーグではヤクルトファンである。)1978年(今から40年前)に西武ライオンズとして九州から近傍にやってきて以来、ライオンズ贔屓が再燃した。かつての黄金時代(1982年~1998年?)は判官贔屓ではなく素直に喜んだ。しかし勝てなくなってきてから、より贔屓が強くなった。そしてやっと念願のリーグ優勝である。超攻撃型のユニークな戦法が、クライマックス・シリーズ→日本シリーズ→日本チャンピオンへと進むかどうかが楽しみである。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2018.07.31

78.苦手なこと

写真:中世貴族の邸宅を模したブリティッシュヒルズの「リフェクトリー」

研修者も宿泊者も一同にここで食事する。まるでハリーポッターの世界。

この夏休み日光・那須・白河方面を旅行した。最後にブリティッシュヒルズというところを訪れた。ある語学学校が研修施設としてつくったもので、イギリスに行かなくても英語が学べるという施設ということである。公用語は英語で、気候もスコットランドに近い福島県の山奥海抜1000mのところにある。しかし、オランダ村とかドイツ村といった他国の文化紹介といったテーマパークではなく、自校、企業や学校のための研修施設としてつくられたようだが、今や宿泊やウェディングリゾート施設として活用もしている。日本にいながら中世イギリスの建築や街並みを体験できるということらしい。オーナーの趣味のような気もするが。

英語は私の大の苦手である。中学校に入った頃、ビートルズの影響で興味を持ち、中学時代までは得意であったのだが・・・・。ただ反復練習が多い授業には辟易としていた。高校時代にサッカーに夢中になり、もともと嫌いであった英語学習はなおざりにされ、結局は怠惰であっただけなのだが、どんどん苦手になっていった。しかし、いくら英語が苦手になったからといって、大学受験だけは避けて通るわけにはいかない。当時ベストセラーの「試験に出る英単語」と「試験にでる英熟語」をとにかく暗記し、何とかしのいだ。その後、英語を使う機会はいくつもあったが、なるべく避けてきた。

中国旅行(※ヤチダヨリ#66中国旅行1985・1参照)中ホテルのドミトリーでスウェーデンの医学部学生2人組と同室になった。「おまえは英語上手くないけれど、なんて難しい言葉をよく知っているんだ!1ヶ月も旅行するとすぐにうまくなるよ。」といわれた。しかし、いくら旅行してもうまくはならなかった。自分の言語能力に起因するものだろうと思われるが、

突発性難聴(ヤチダヨリ#13キースジャレットと東京文化会館参照)のせいで聴きとりが悪い。とか、いろいろ理由をつけては下手を正当化し続けている。

英語の他に苦手なことをさらに挙げるとスピーチ・ゴルフ・カラオケである。これらがなければ、この世は何と楽しいことだとも思った。人前で話すことは子供の頃から苦手だった。小学校の低学年時の通信簿にも発表力がないと書かれていたぐらいである。成長期にも上達せず、大人になっても、あがり症と言語能力の低さから、苦手意識がだんだん強くなっていった。10人位までの相手なら何とかなる。5人以内が相手ならむしろ得意かもしれない。しかし、数十人以上となるとからっきしダメになるのである。これも何とかしないといけないと思いつつもこの年になったのだから仕方がない。リラックスしながらもまじめにやるしかない。

ゴルフも同様に苦手である。スポーツは大好きだし、小さい頃から体格には恵まれていたから、比較的何でもこなせたはずであった。若い頃から父親の練習場の迎えによく行った。そのついでにゴルフの打ち放しもした。父親は数少ない趣味の一つがゴルフでスコアもそこそこだったようだ。しかし、いざ自分でやってみるとなかなかうまくいかない。性格に合わないということか? 最近妻との付き合いでゴルフに行くようになった。しかし、一向にうまくならない。むしろへたくそになっていくような気がする。

カラオケもその一つだった。歌える歌、歌いたい歌がなかった。会社組織にいなかったため、そういう場に出なくてもよかった。でもそもそも音楽は大好きであった。自分の声域に合う歌を探し何とか歌うようになった。演歌・歌謡曲は大嫌いのはずであったが、結構うまく歌える曲があるのに気が付いた。嫌いでもはやった曲は耳で憶えている。恥ずかしながら歌えば歌える、しまいには朗々と歌ってしまう。このカラオケに関しては苦手を少しづつ克服しつつあるかもしれない。苦手ながらも楽しむことができればよい。そう思って英語もスピーチもゴルフも楽しもうと思う。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2018.06.30

77.クライアント

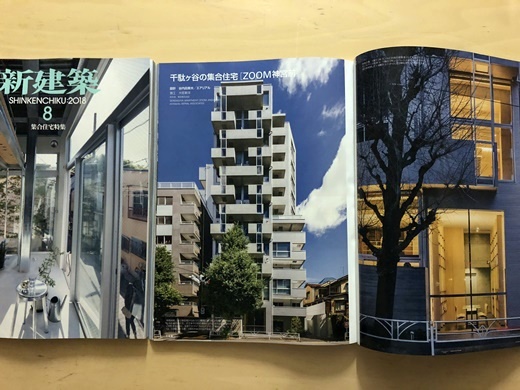

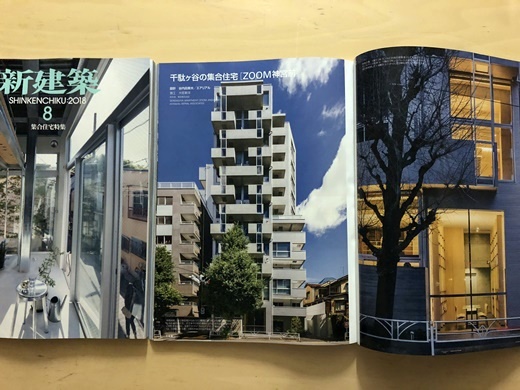

写真:「新建築」2018年8月号に掲載された 千駄ヶ谷の集合住宅「ZOOM神宮前」

継続して発注を受けている。

建築設計を生業としてやってゆこうとする者にとって、まず仕事を見つけるのが難しい。私達は、絶えず新しい領域を探して、仕事を探し続けるいわば「狩猟民族」のようなものであると常日頃思っている。なかなか継続して、仕事を続けるケースは少ない。例年ある程度の発注がコンスタントに見込めるような業種ではない。

私は実務経験を経ないまま仲間と独立した。大学院の在籍が実務とみなされていた時代、修士のうちに一級建築士の資格を取り、終了後、大学の同級生と事務所を構えた。それまでの実績はゼロであり、何をしたらよいのか全く分からないままであった。今から考えてみても、怖いもの知らずで、いい度胸をしていたと思う。3人組だったので気楽であったのかもしれない。身近な人達が我々の心意気を感じてもくれて仕事をいただいた。幸運なことに、最初の一年で住宅3軒を完成させた。以降、それぞれのメンバーが、親兄弟・親戚、友人、同級生などから仕事を引き出していった。身内の人や身の回りの人達は大切なクライアント候補でもある。しかし、住宅の設計の場合、その人にとって家を建てることは一生の一大イベントである。一歩間違えると気まずくなることもある。非常に気を使う仕事だった。労を厭わず不動産関係の会社からは、少しずつ実績を評価してもらい、依頼は徐々に増えていった。

ただ、待っていただけでは仕事は来ない。結局、知り合うきっかけは、知人や他のクライアントからの紹介がほとんどとなる。知人そのものも多い。私も、母親、従兄、小学校、中学校、高校の同級生、大学院の研究室の同僚、後輩を施主として仕事をさせてもらった。雑誌を見て、とか、ネットで見てという方は意外と少ない。もちろん、雑誌や本の影響は大きく、宣伝効果は大である。しかし、ネットでは、幾つかの建築家に同時に検討を依頼している場合がある。若い建築家にとってみれば、一つのチャンスかもしれない。が、知り合いの人に頼まれた以外はお断りする。

仕事にトラブルはつきものである。クライアントとのコミュニケーションの欠落により、三十代に味わった辛い経験から、クライアントとのコミュニケーションを充分にとることが一番大事だと考えている。お互いの立場、気持ちを考え、しっかりとコミュニケーションをとるようにしている。そのためにお互い考えていることを明確にし、なるべく正確に伝えること。またそういった場をつくるように努力している。酒宴の場ももちろんあるが、テニス・ゴルフ・フットサル・ボーリングなどのスポーツを一緒にやったり、スポーツ観戦をしたり、

ハワイアンバンド(ヤチダヨリ#41参照)を一緒に組んだりしたこともある。ただ、息が合いすぎて、慣れ合いになり大事なことを見過ごすこともある。また、提言しにくくなることもある。緊迫感もある程度必要だ。私流では、なるべく本心をつかみだす意味でも適度な交流は大切だと考えている。こちらが割合と大雑把なところがあるので、それを察してか依頼される方もおおらか方が多いように思う。幸運なことに大きなトラブルを生じたことはない。以前、クライアントは2、30歳くらい年上の方が多かったが、こちらの加齢と共にし、徐々に変化し、現在では、年下の人がほとんどである。

公共の仕事はなかった。しかし、都市機構関連の仕事はいくつか行った。地方の設計事務所は、公共の仕事がある程度まわってくると聞いている。うらやましいことだ。お役所の仕事は皆無である。本来は地域のための仕事を手掛けて、地域に貢献するような仕事をしたいものだが、お鉢はまわってこなかった。また、そのための努力を怠っていた。営利事業ではなく、社会から求められているものを発見してゆき、社会から望まれるようなものをつくって行きたい。この先を楽しむため「いつかクライアントになってみたい。」という夢もある。自分がクライアントになって自分に発注して遊び場基地のような小屋を建ててみようか・・・。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2018.05.31

76.節酒を楽しむ?

写真:最近集めたお酒、醸造酒は少しづつ飲み、蒸留酒はしばらく封印。

先週末、体調がすぐれなかった。しばらく気にしていなかった血圧を測ると意外と低く、少し脈が乱れている。翌日月曜日、出社したが、体調は相変わらずすぐれないので、珍しく早退し、家で休んでいたところ、何やら不整脈が起こっているようだ。診療を終えた妻に診てもらう。心電図を計測する。何やら心房細動の恐れありということであった。大事をとって、近くの大病院の緊急外来に行く。不整脈の症状はなくなったが、翌日、不整脈専門の医師に急遽診てもらうことになった。検査後診察を受ける。前日の妻がとったデータによると確かに心房細動の恐れはあるようだ。心房細動とは、脈が乱れる不整脈の一つだが、放置すると脳梗塞などを起こすといわれる。生活習慣を聞かれる。飲酒の状況を正確に伝える。「かなりいける口ですね。」といわれる。「心房細動であるかどうかは詳しい検査をしてみないとわからないけれど、もしそうだとすると原因は過度の飲酒に起因することが多い。」といわれる。この際、飲酒制限をして、様子を見てはどうかといわれる。ちなみに許される量は1週間にビール350cc缶2本までということである。これは飲まないということに等しいことである。必要な検査をした上で、取り敢えず1ヶ月後までは、(脳梗塞にはなりにくい)薬を投与して、様子を見て、その具合で治療の方針を決めるということになった。病気は特定されたわけではないが、飲酒が原因で体調不良になったのか。それはなんとなくわかる。そういえばこのところ連日連夜、多量のお酒を摂取していた。意外と翌日残らないものだから、平気で毎日たくさん飲んでいたような気がする。深酒した翌日に不整脈を起こしたこともあった。また、血圧、体重、中性脂肪、肝機能、尿酸値も、レッドではなかったがイエローゾーンに近づいていた。日常的な飲酒習慣を止めれば、これらが向上するのは間違いない。取り敢えず半年は差し控えて様子を見ようということになった。もともと酒好きだが、多少依存しているところはある。しかし、いわゆるアル中ではない。お酒を飲んでリラックスしてお話をし、時を過ごすのが好きなのではないか?そう思うことにした。

すると1日後に鳥料理の会食が予定されていた。前から予定していた招待だから、断るわけにはいかない。小さなグラスに半分だけビールを入れてもらって乾杯!事情を皆に説明する。次からはノンアルコールビールを飲む。ビールとは似て非なるものである。食事はどんどんすすみ、皆はそれぞれ好みのお酒をお代りし、話も盛り上がって行く、酔いもまわってくる。こちらは、ノンアルコールビールはお代りというほどうまいものではなく、飽きてくる。次は黒ウーロン茶のロックを静かに飲む。あまり飲料が進まないので、箸の方が進み、食べるスピードが皆より少し早くなる。アルコールも回り、まわりも出来上がってくる。しかし、飲んでいる時の感覚そのままで、会話を楽しむことができた。逆にしらふであることによって、ある種の客観性を保ちながら会話できる楽しさを覚えた。これでいいのだと思った。

年末年始は別として、週に1,2回は会食することがある。その時は許容量の範囲でお酒をたしなむことにしようと思う。1回分はビール350cc1缶である。そこで生ビール中ジョッキはどのくらいあるかを調べたところ、ジョッキの容量は店によって異なるが、400ccから500ccで、泡分を差し引くと330ccから400ccとなり、一般の350ml缶ビールほどの量だそうだ。生ビール中ジョッキを1杯だけ飲めばいいということだ。ぐっと飲めば、多少飲んだ気がするかもしれない。これで行こう。ではワインではどうか。ビールのアルコール濃度はワインの半分ぐらいだから、350ccのビールの約半分180cc位は許容量となる。ということはグラス2杯分ということか?これなら、ワインを嗜みながら、食事もできそうだ。11月に行われる恒例の新酒の会

(ヤチダヨリ#47仏蘭西的飲酒参照)も今年は1週間飲酒を断ち、許容量以内、360cc程度をたしなむことにしようと思う。

32年前禁煙を開始したときは、吸ってしまった夢を毎日見ていた。3年ぐらい経つとそれは全くなくなった。今回も飲んでしまい酔っぱらった夢を見ることになるのだろうか?それはそれで楽しそうだが、未だその夢は見てはいない。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2018.04.30

75.PHEV

写真:アウトランダーPHEV

11年間のっていたHONDA FITだが、その間何らトラブルもなく、非常に便利に使えた車であった。

(*ヤチダヨリ#1くるまの話Ⅰ)都内の狭い路地も高速道路も軽快に走ることができた。何より駐車が楽であった。また、それより以前に使っていた大型の車に比して、コンパクトで運転しやすいだけでなく、シートを倒すとかなり大きなものも運べた。ちなみに、2400mm×720mm高さ720mmのテーブルを分解せず、さらに椅子を4つ加え、積み込んで運べた。運転も楽なのでスタッフも安心して使うことができた。それなのになぜ買い換えたのか、古臭くなったとかいうのではない。新車を買って10年ぐらい使うという習慣であり、ちょうど周期が来たということか。気分転換のようなものである。

今回はプラグインハイブリッドのアウトランダーという車を購入した。プラグインハイブリッドカーとは、直接コンセントから充電できるタイプのハイブリッドカーである。これは基本には充電された蓄電池によってモーターで動く電気自動車だが、ガソリンエンジンを搭載したハイブリッド方式でもある。ハイブリッドは燃費がいいのと電気自動車はさらに燃費が良くなる。ただ、電気自動車は1回の充電での最大走行距離は短い。そこで両者のメリットを合わせたものになる。燃費が良く、1回の充電、ガソリン補給での走行距離が長い車はいいということで買い替えることになった。また、電池により1500w相当の家庭用電源が使える。それによって電池と燃料を満タンにすれば一般住宅の10日分の電気量を供給できるということだ。災害時にも自給自足的な活動が可能になる。場合によっては、災害救援ボランティア活動も可能になるかとも思い、これを購入する決断の要因にもなった。そこで日常的には、太陽光発電を取り入れれば化石燃料によらない移動手段となる。そこで今回は、事務所のペントハウスの上に太陽光発電パネルのオーナーの許可をとっておくことにした。これによって日常の移動はすべて太陽光発電でまかない、遠出の時にはエネルギー効率の良いハイブリッドカーになる。

駆動は基本がモーターなので加速時の騒音がなく、静かに発進する。それに対して加速性は思った以上に良い。同クラスのガソリン車よりもはるかに良い。すぐに運転は慣れた。ついでにフルフラットシートになるマット、テーブル、窓のシェードも購入した。テレビ・オーディオは内蔵されている。また、一般の家電製品が使え、小型冷蔵庫、レンジ、ポットなど何でも使える。車中泊が可能になった。これで念願の車での気ままな移動生活ができる準備が整った。釣りとかだったら最適であるが、その趣味はない。周回できる湖畔で朝からランニング、温泉に入ってひと休みしてから帰宅とか。夜行で山中にこもり、朝、クロスカントリースキー、屋外でひとり鍋とか。自然の中で体を動かすことが夢であった。そのスタイルは長年の願望だったのだが、それ向けの車は、独特の生活感が丸見えのものが多く、躊躇していた。何よりも妻が嫌った。妻は妻で自分の好みの車を持ち運転し、余計なお世話なのだが、以前長い間使っていたパジェロ・ロングの乗り心地、使い勝手、スタイルが気に入っていたようだ。今回のアウトランダーはそのパジェロとメーカーが同じ、大きさ、4WD、悪路用タイヤなどの機能も似かよっている。少し都会乗り向けのSUVといったところか。早速了解を得た。必要な機能は目いっぱいつけた。安全対策も今の技術では十二分なものが付いている。技術の進歩は以前のものから比べるとめざましい。

車体も大きく、重量が相当に重いせいか、燃費は思ったよりは良くない。ただこの大きさのクラスにしては、当然のごとくよい。しかし、あまり欲張ってはいけない。太陽光発電は少し先の取り付けなので恩恵はまだこれからだが、それに期待しよう。さて、次の車は何になるのか、完全なEVまたは燃料電池搭載のEVか?それより自分の年齢のほうが気になってくる。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2018.03.31

74.バスクの魂

先月3月9日から3月18日まで、仕事の合間を縫って、スペイン・ポルトガルの旅に行ってきた。スペインはバスク州の州都ビルバオに空路で入り、ワインで有名なリオハ州からエルサレム・ローマと並ぶ巡礼の地サンチャゴ・デ・コンポステラへ続く巡礼の道をたどる旅であった。レオンなどの古い集落を巡る旅で日大の居住空間デザインコースの非常勤講師の時にいろいろお世話になった建築家の中山繁信さんを中心とした15人の老若男女のグループ旅行に紛れ込んだ。ついでにいままで食わず嫌いであったアルヴァロ・シザの建築をポルトガル第二の都市ポルト付近で見てこようということになった。

最初に着いたビルバオはスペイン北部屈指の港湾都市で鉄鋼造船などにより栄えたが、重工業の衰退で不況に陥っていた。アートによる都市再生打開策をとり、グッゲンハイム美術館を1997年に開館させ、様々な建築家を起用して再生を図っている。フランク・O・ゲーリー、ラファエル・モネオ、アルヴァロ・シザ、サンティアゴ・カラトラヴァ、磯崎新、ノーマン・フォースター、ロブ・クリエ、リカルド・レゴレッタ、シーザー・ペリ、フィリップ・スタルクなどリスアップした建築にはそれほど関心はなかったが、これほどかたまってあるのも珍しいので思わず嬉しくなって、すべてを見て回った。旧市街地の近くの街の中心部に集約していた。

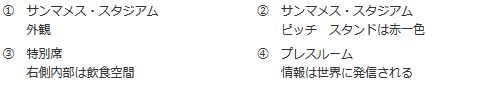

その少しはずれにサン・マメスというサッカースタジアムが建っていた。アスレティック・ビルバオという地元の人気チームのスタジアムである。世界有数の強豪が集まるリーガ・エスパニョーラ1部の実力のあるチームである。土曜日曜の滞在だったのでサッカーゲームがあったら、試合を見たいと思ったのだが、あいにく、当日はアウェイの試合であった。スタジアムはシンプルな外観で、中をのぞいてみたら、これからスタジアムの見学ツアーが始まるという。見る予定ではなかったが、小1時間ほどのツアーに参加した。

アスレティック・ビルバオでは選手は「バスク人」に限定するというクラブ方針を守っており、契約するプロ選手はバスク州出身者か、フランス領バスクの出身者のみである。同じくバスク州のサン・セバスチャンにあるレアル・ソシエダも「バスク人」に限定する方針を取っていたが、1989年以後はその哲学を変えたが、両者の対戦はDerbi vasco(デルビ・バスコ)と呼ばれ、相手チームのファンと肩を組んで応援するなど、地域内の友好的なダービーとして知られている。それに比してリーガ・エスパニョーラの強豪レアル・マドリッドやFCバルセロナはリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドといった世界で超一流の選手を海外から集めて世界クラブワールドカップでも優勝している。現代のサッカービジネスのモデルの代表的な流れだ。それとは大いに異なった方針である。世界的にも珍しいあり方だ。「バスク人」の誇りを大切にしている。少々閉鎖的だが、そういうチームもあっていいと思う。クラブ・カラーはバスクの旗の色から赤と白である。スタジアム至る所に徹底して使われていた。

ツアーは、内部のミュージアムから始まり、ピッチ(サッカーフィールド)、ロッカールーム、トレーニングルーム、ミーティングルーム、プレスルーム、ベンチ、特別席など普段見ることができない部分を幸運なことに見ることができた。2013年完成で新しく、デザインも非常に良かった。53,000人収容だが、人口35万人の都市にしては立派である。スペイン国内やヨーロッパからもリーガ・エスパニョーラを見にやってくるということか?以前、シアトル・マリナーズのセーフコ・フィールドでもツアーに参加し、同じような体験をしたが、スポーツの文化が根深いところでは、施設内部が充実しており、単に観戦するという機能だけではなく、内部でのファンの交流・情報発信ないろいろと工夫されている。しかし、それにしてもあのレアル・マドリッドやFCバルセロナと堂々とわたりあうアスレティック・ビルバオは立派なバスク魂のチームである。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2018.02.28

73.能登たび

写真:能登 千枚田にて

わが事務所の設立からのメンバーで長い間大番頭として事務所を支えている端谷氏が実家を改修することになった。実家は石川県能登地方の富来町、現在は志賀町と新設合併して新しい志賀町となったが、昔から、能登半島の外浦屈指の良港として栄えた地域である。今は、長男である彼自身が所有者であるが、地震による影響や経年変化により、手を加えざるを得なくなった。日頃業務に忙しい彼は、富山在住のOGメンバーに設計監理を発注することになった。傷みのひどい蔵は取り壊し、減築とし、駐車場となった。母屋を夏別荘として使えるように、設備を刷新し、内外装に手を加え、完成した。そのお披露目と郷里の富山で結婚したそのOGのサプライズ結婚パーティを兼ねて、こども4人を含む16人が参加して1泊2日の「能登たび」となった。冬の日本海をかねてから見てみたかった。念願がかなうことになった。

能登空港からホテルの送迎バスで1時間半揺られる。昼前に富来の港にあるお寿司屋さんに着く。生きのいいネタでどれもこれも特別においしい。久しぶりに会ったメンバーもいる。ゆったりとした昼餉を掘りごたつの貸し切りの間でくつろぐ。そこから腹ごなし(酔いざまし)がてらに港を歩いてゆく。冬の荒れた日本海を期待していたが、なにやら暖かいやさしい風が頬をなでる。ある意味でちょっと期待外れである。さらに坂道を登ってゆく。すると港を仰ぎ見ることができる高台にその家は建っていた。周りにはしっかりとしたつくりの風合いのある民家が建ち並んでいる。神社や寺も目に付いた。かつて栄えた姿が目に浮かぶが、ひと気は全くない。豊かな街並みはこれまでは維持されているが、これから先はどうなるのかと思った。

家の中から海が見えた。日本海を感じる。伝統的な日本の民家のつくりだから、建具を動かせばすぐに開放的な空間になる。夏はよさそうだねという声が飛び交う。夏の家として使えたらよいなと思った。子供たちは非日常的な空間に大はしゃぎ、新規購入の家具の梱包の大箱を見つけこれまた大騒ぎとなる。夏、また是非来ようということになった。春から秋にかけて事務所の保養施設として、稼働してもいいなと考えた。

その日はサプライズパーティから大宴会へと続き、立派な宿泊施設だったので気兼ねなく楽しむことができた。翌日は、バスをチャーターして日本三大朝市で知られる輪島の朝市や千枚田など能登の観光巡りをした。途中の町並みも不思議と整っている。かつてはトタン板や新建材を使った補修の時期もあったが、近年、地産の杉板を使った補修が多くなり、景観の整った地域となっている。この辺はハウスメーカーの営業があまり出没していないらしい。昼食で寄った旅館でまた一息ついた。地元では有名らしいが、宿泊客以外の外からの立ち寄りは珍しいようだ。地元料理がどんどん出てくる。これが、また何もかもおいしい。地元料理の説明が続く。メニューと共に民謡の歌詞が書いてあったので、ネットで探してすぐにそれをかける。仲居のおばちゃん(おばあちゃん?)が気づき驚きよろこぶ。旅館の人達の温かい迎えと会話により、居心地がさらに良くなった。ここは旅館で宿泊施設だけれども、大勢で立ち寄り、宴会も開ける楽しい場所であった。

日大の生産工学部での講師仲間で、現在教授の渡辺康さんが数年前から、イタリアに訪れ、紹介してもらった集落全体がホテルになるという「アルベルゴ・ディフーゾ」という考えを思い出した。アルベルゴは宿泊施設、ディフーゾとは分散・拡散を意味する。集落内に点在する空屋を宿泊施設として再利用するとともに集落全体をホテルと見立てた地域経営の仕組みである。街に点在する空屋、食堂、宴会場、浴場、店舗などの集落全体でホテル機能をカバーし、持続可能な街づくりのモデルとしたものだが、近年ポルトガル、スペイン、クロアチア、スイス、スロベニアなどヨーロッパで展開しつつあるそうだ。この方式を日本の集落でも、富来でも、日本ならではの仕組みで生かせたらと思った。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2018.01.31

72.世界で最も住みやすい都市

写真:Hosier lanesのストリートアート

メルボルンはストリートアートが至る所にある。

21世紀になって勃興し、世界中から有名なアーティストが関与している。

この辺りは集中してあり、観光スポットとなっている。

去年正月に行ったシドニーは、季節が日本の冬と真逆で、しかも時差がほとんどなく非常に心地よい旅であった。今年の正月も妻の提案でオーストラリアのメルボルンに行くことになった。メルボルンは「世界で最も住みやすい都市」に2011年より7年連続で選ばれているという。どのガイドブックにもそれが紹介されている。また、ガイドの人達もまずそれから語り始める。イギリスのある雑誌が、世界140の都市を対象に住みやすさを数値化したらしいが、何か胡散臭い気もする。数日過ごしてその状況を実感することにした。確かに広い国土に、資源が豊富である。かつて近くに金鉱が発掘された結果、ゴールド・ラッシュとなり、メルボルンに富が集まり、都市化したのが、大英帝国全盛期のヴィクトリア朝の時代である、当時、世界的に流行したパッサージュ(ガラス屋根のついたアーケードによる高級商店街)もつくられ、カフェ文化が浸透したそうである。「住みやすい」という評判もあって、人口がこの5年間に100万人も増えているそうだ。ということは1年間に20万人増えていることだ。オセアニア最大の都市はシドニーで人口は約500万人だが、それを追い越す勢いだという。去年行ったシドニーも魅力的ではあったのでどこが違うのだろう。ちなみにシドニーは他に幾つかオセアニアの都市がランキング・トップ10に入っている中でトップテンに入っていない。

メルボルン中心部は、南北100mと東西200m間隔に大通りが碁盤の目状に設けられ、1.5km×3km位の部分にCBD(中央業務地区)となり、都市的な機能が集中している。人口増加もあって、新築の超高層ビルが次々と建てられていた。しかし、ニューヨークのマンハッタンから比べるとかなりコンパクトである。その中をトラムが各通りごとにいろいろな経路でつながっている。特に驚いたのは市の交通局の不正問題が原因らしいが、そのCBDの中はフリー・トラムゾーンとなり2015年から、無料になっている。トラムは、通りごとに複数路線あるため、2,3分もするとすぐに来る。碁盤の目状だから、1回乗り換えるとどこにでもすぐに到着する。そのCBDのまわりを公園や劇場や、美術館などの文化施設やスポーツ施設が取り囲んでいる。歴史はそれほどではないが、それが故、計画的につくられた都市であることが分かる。さらに奥は住宅地へと拡がり、メトロや電車でつながっている。また、オペラや観劇やコンサートの開催数は人口比で言うと世界でトップクラスだそうだ。いままで数多くの都市を見てきたが、たしかに中心部がこんなにコンパクトにまとまりながらも緑が多く、古い建物と新しい建物が共存していると市は珍しいと思った。気候も温暖である。冬は雪が降るほど寒くはならなく、夏も、シドニー同様、オーストラリア南部にあり、熱帯とは大陸を経てつながるため、熱帯低気圧による、洪水、風害はなく地震もないため、自然災害は少ない。ただ、滞在中は15℃~20℃で過ごしやすかったが、急に41℃となったりもした。全豪オープンのセンターコートの暑さも話題になったが、湿度が低く、夜は気温も20℃以下に下がるので、日本での41℃とは全く異なり、過ごしやすかった。

イギリスの他の雑誌では世界の住みやすい都市ランキングTOP25(2017年)では東京が1位で京都が12位、福岡が14位だそうだ。ちなみにそこでは、メルボルン5位、シドニー7位と高位にランクされている。夏に熱帯夜が続く東京が1位だなんてにわかに信じられないことだ。京都・福岡も好きな都市だが、どれが上位かということは比べられないと思う。

オーストラリアといえばカンガルーが国獣だが、人口は2400万人に対して、カンガルーは3500万頭もいる。毎年相当数増えるので、300万頭から700万頭をライセンスのあるカンガルーシューターによって計画的に補殺している。陸上の大型野生哺乳類の捕獲として、世界最大規模である。クジラとは比べ物にならない。捕鯨反対派はこれをどう思うのか?オーストラリアは世界でも有数の牧畜の国家であるが、家畜を襲うディンゴ(オーストラリア大陸周辺の野生犬)を人間が抹殺し、カンガルーの天敵であるディンゴが絶滅状況に追い込まれカンガルーが増えたということ。また、農業用灌漑設備が整備され、干ばつに左右されず繁殖が可能になった。言い換えれば、人間が生態系を破壊したことが個体数増加の原因となっている。やはり文化や価値を同じ尺度で評価するのは難しいことだ。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2017.12.31

71.有松プロジェクト

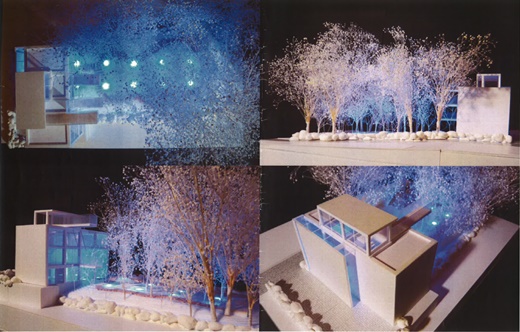

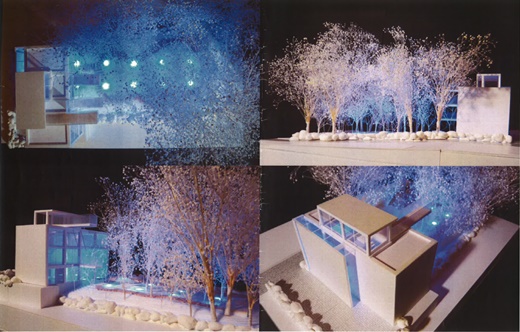

写真:「小さな杜のギャラリー」の模型写真

9年前、友人の紹介で名古屋にお住まいの方から声がかかった。有松の生家の近くに所有の小さな樹林地があるが、名古屋市の区画整理事業のため、木の一部の伐採を市から要請されているという。古くからある樹林は、地域の人達の共有する記憶であったので、それを残す意義を示す資料をつくった。隣に同じく所有されている駐車場があったので、そこにありのままの自然である樹林を生かした建物の設計をという依頼もあった。検討し始めた。

有松は名古屋から電車で2,30分の位置にあり、江戸時代より「名物有松絞り」で繁栄し、立派な商家が軒を連ね、今も昔の町並みが残り、豪華な山車まつりも行われている。戦災にあい、戦後の復興と共に都市化が進んだ名古屋近郊では珍しい町である。

その年の7月に「小さな杜のギャラリー」を提案した。有松の文化に関連したアートを展示する。内部は樹林に面したガラス開口部から、外部に出て、空中からも樹林を眺められる。内部は2階建てだが床や天井の高さに変化を持たせた。樹林の中にオブジェを置く、内部も外部も回遊性のある構成である。夜は藍染の甕に埋められた照明器具で森をライトアップし、建物と一体化した外部空間を演出する。提案はしたが、リーマンショック後の世の中の経済的な停滞と共に、一時の夢として、プロジェクトは宙に浮いてしまった。

有松は、江戸時代、尾張藩の奨励で東海道に沿いに絞りを製造販売する商工業の町として賑わった所である。その町並みと「有松絞り」が1984年には名古屋市の「有松町並み保存地区」に指定され、1992年には町並みを構成する建物の一部が名古屋市の都市景観重要建築物等に指定された。その後町並み修景が進み、2016年5月20日には国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された。

去年、また声がかかった、町並み修景が整備されて、街が変化してきたそうだ。また、クライアントも早く実現したいという。そこで久しぶりに有松を訪れた。以前多少朽ち果てたような感のあった町の建物が、補助金などを利用し、すっかり修復されていた。まるで時代劇のセットの様になっていた。旧東海道沿いは電柱が無くなっていた。6月に毎年開かれる「有松絞祭り」を見学し、7月に木造で傾斜屋根を取り入れた第2案を提出した。同様のコンセプトで地上2階の木造の提案をした。駐車場をより多くということと上階から旧東海道の町並みの眺めも取り入れたいということで今年2月に第3案を提案した。同様のコンセプトだが、地下1階地上2階の木造の提案を行った。半階ずつ、上って移動し、知らず知らずに屋上にたどりつく。高さの変化に富んだ内部空間の構成、大吹抜け空間 ショップ、カフェを併設した計画である。問題は中身である。プログラムと運営の方法について何か提案はないかということであった。これに関しては、こちらは全くの素人である。さて困った。素人考えでもだからこそ生まれる発想もあるかと考える。クラウドファウンディングの様な方法も一部取り入れ、ラフな事業計画も提案した。

専門家や地元に精通し、新しい発想ができる人達と共同で考えたいと思った。そこで、今度はクライアントが新しい有松を積極的に考えようとするメンバーを集めてきた。4名で、地域活性化や都市再生、農業・観光振興等の東海地方のまちづくりを支援している大学教授、以前泊まったことある

(ヤチダヨリ#54ゲストハウス参照)有松のゲストハウスの御主人、元市役所に勤めていた方で、補助金などの事務を扱い、有松への興味が高じて、今大学院で有松について研究する女性、伝統工芸「有松絞り」の技術を受け継ぎ、新しい商品化やブランド作りを手掛ける経営者。かなり強力なメンバーとなった。これからの作業となるが、それぞれがプログラムを考え提案することになった。共同作業を通して、夢のような話が、現実化しそうだ。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可