2020.07.31

90.モントルー・ジャズ・フェスティバル2019

今年はコロナ禍で日本国内の旅行でさえ自粛せざるを得ない状況であるが、去年の7月は念願のモントルー・ジャズフェスティバルを見にスイス旅行をしていた。行くのが一年遅れていたらと思うと去年行っておいて良かったというのが率直な気持ちである。また、今年の9月は、ブラジルでの生活が長かった建築家のNさんの取り計らいで建築家仲間と念願のブラジル旅行をする予定であった。2月国内でコロナ感染が現れたとき、ブラジルでは何もなかったので、日本人のブラジル旅行が受け入れられるかを心配していた。しかし、今ではアメリカに次いでブラジルは世界第二の感染者、死亡者の多い国となっている。その被害の甚大さは予測できないが、おそらくこの数年又はそれ以上、ブラジルに行くのは無理で、Nさんや私を含めて今後旅行するのは非常に厳しい状況であると思う。1年前には思いもしなかったコロナウイルスによるパンデミックで世界の様相、個人の行動に劇的な変化が生じている。

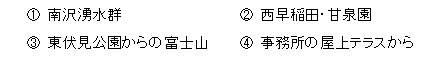

モントルー・ジャズフェスティバルは、1967年にクロード・ノブスという人が創設し、毎年7月に約2週間、繰り広げられる世界最大級の音楽イベントである。STRAVINSKIという大ホール(ストラビンスキーは冬季にスイスに訪れ、「春の祭典」はモントルーで書き上げたといわれ、通りの名にも記されている。)は一番大きな会場でメインイベントが行われる。フェスティバルのオープニングにエルトン・ジョンのコンサート・ツアーのファイナルを行っていた。これには間に合わなかった。会場は、ほとんどがスタンディングで奥にシート席があり、そこは指定席だが、200から300スイスフラン(ドルと同じぐらい)でとても高い。

その次は、CLUBといわれる中ホール。ステージ側にテーブル席があり、軽い飲み物がとれるようになっている。その後ろに指定席が並びこちらがメインとなっている。ジャズクラブといった感じだが、アフリカ系、ブラジル系、ポップ系いろいろなジャンルのステージが用意されている。ここも100スイスフランで安くはない。もう一つはLABで全部がスタンディングの形式のいわゆる「クラブ」のスタイルである。オーディエンスも若者中心でだいたい3グループ用意され、午後8時から11時過ぎまで続く。すべてスタンディングなので、年寄りにはきつい。私は、トム・ミッシュというUKの若手人気屋ギタリストのグループを聞いた。期待通りの出来でよかったが、昼間の他の都市の建築見学の疲れもあって、3つ目のグループはパスした。こちらは70~90スイスフランだが、決して安くはない。

その他で有料のイベントはBOATSとTRAINSだ。BOATSはレマン湖の遊覧船で2セッション同時に最上階とその2階下で繰り広げられるイベントである。テーマは「BRASIL」「ROCK」「FUNKY JAZZ&BLUES」で3時間ぐらい湖を遊覧しながら船内は大騒ぎとなる。TRAINSは観光電車(パノラマカー又は登山電車)の中で「NEWORLEANS」「BLUEGRASS&ROCKABILLY」などが楽しめる。これは65スイスフランで乗り物代や観光代も含んでいるので楽しめる割合にかなりリーズナブルであった。

その他は野外ホール、ダンスレッスン、無料イベントが数多く用意されている。レマン湖畔沿いに約2㎞ほどの路地に屋台や露店が立ち並び、至るところでストリート・ミュージシャンがパフォーマンスしている。子供からシニア世代まで楽しんでいる夏の一大イベントであった。

今年は、コロナ禍でスイスも多くの感染者、死者を出し、人口860万人の国だが、3万を超える感染者と1000人を超える死者が出た。その後の徹底した対策で現在では安全な国ランキングでドイツを抑え世界1位になっている。しかし、このフェスティバルも当然中止となった。この先どういう形で開催されるがわからない。数年経たないと以前のような形式では開催できないだろう。去年のフェスティバルに行ってみて、楽しむ術がわかったので、また開催されるときには、ヨーロッパの旅行を楽しみながら、聴きたいアーティストの公演をピンポイントで訪れたいと思っている。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2020.05.21

89.自粛要請期間中で思うこと

4月7日に緊急事態宣言が発令され、わが事務所も4月13日(月)からはテレ・ワークを主体とした業務形態に切り替えた。全体のミーティングはスカイプを使って行い、相互の連絡もスカイプを使って行った。メンバーが通勤に公共交通を使わなくてはならなく、感染を避けたいためだが、私は自動車通勤に切り替えた。(PHEVの自動車であり、事務所で太陽光発電も併用しているため環境に負荷を与えないと考えたため)、共同代表のKさんも自転車あるいは徒歩通勤ができるため、二人の代表者が事務所の電話番をしながら、業務を行った。高齢者であり、高血圧、動脈硬化、心臓疾患があることが判明している私は電車には乗らず、車で移動することにしたわけである。もともと、マラソン参加から、幾つかの出来事があって、運動を控えるようになり、運動不足問題であったが、車通勤はさらに追い打ちをかけることになる。これではいけないと思い、ウォーキングを励行することにした。根拠もなく目標としたのは1日10kmである。しかしこの励行は結構きつい。2時間はかかる、不意の用事や雨天もある。まず自宅近辺を歩く。早朝、夜、休日の明るい時間帯だが、公園を目標とする。意外とある。西東京いこいの森公園、東伏見公園、武蔵関公園、武蔵野中央公園など結構ある。夜は交通量が少なく、明るい歩道がしっかりとある伏見通りまたは自宅周辺を歩く。遠くは石神井公園、小金井公園に行くこともあるが、その時は川に沿って歩く。石神井川、玉川上水など。落合川は南沢湧水群や竹林もあり、澄んだ水に魚・鳥・植物あらためて身近にある自然に驚く。事務所近辺では戸山公園、箱根山、甘泉園公園、江戸川公園などで、川は神田川だ。以前はだいぶよどんでいたが、今では水も澄み鯉が泳いでいるのがよく見える。50年以上前は、隅田川、多摩川の河口付近は水が黒く濁り、異様な匂いを放っていたことを考えると本当によく蘇ったものだと感心する。いずれも、寺院や神社が多いことに気がつく。江戸の片田舎であったところだが、今の時代まで継承されているのに驚きを感じる。以前からマラソンのトレーニングで多くの道を知ってはいたが、最近では小さな路地まで深く潜入し始めている。歩くため以前よりは観察できるようになった。また自宅や事務所の近辺にある自作の建築の写真をとって見る。密かな楽しみが増えた。

食事はもとより妻が医院の仕事に専念するため、平日は昼も夜も外食または事務所でとるのが日常であった。店は大部分閉じており、外食は控えた。コンビニなどで惣菜やレトルト食品などを見るとどれも1品で塩分が3~4グラム相当がある。ある程度のおいしさをつくるための味のしっかりしたものを提供しないと売れないからか。厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(20年版)」によると1日の塩分摂取量は男性が7.5g未満、女性が6.5g未満を推奨している。高血圧の人は1日当たりの6g未満である。WHO(世界保険機関)は5g未満を推奨といわれている。これではすべての外食や弁当や総菜類は不適合である。以前から気になっていたが、こうなったら自分でつくるしかない。自宅または事務所ですべて自炊生活を試みた。調味料、香辛料を一通り揃える。これは料理好きなKさんとともにそれぞれ食べたいものを別々に考えアレンジし、あまり手間をかけずに調理する。創作料理もチャレンジする。調理初めて食べ終わるまでに30分もかからない。薄めの味付けもそのうちに慣れてきた。食後の雑談で盛り上がる。事務所の屋上のオーニングは生地を取り替えたばかりである。程よく日影を作り、清潔で気持ちが良いので、時には外で食べる。向かいにあるインド大使の公邸の緑が美しい。

この成果もあって、お陰さまで血圧も正常値に近づいてきた。これからも励行したいと思っている。散歩と減塩いつまで続くのかな?

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2020.01.16

88.運動を嗜む

写真:スキー場から軽井沢の街、浅間山を眺む

この正月は軽井沢で過ごし、2日間久しぶりにスキーをした。6年前極寒の北海道旅行

(#26参照)の際にニセコヒラフで滑って以来であった。両日とも晴天で、風もなく寒さを感じない絶好のスキー日和であった。泊まったホテルのコテージから歩いて2,3分のところにゲレンデがあったため、気楽に楽しむことができた。スキーを始めて体験したのは12歳の頃であったが、それから3年に一度ぐらい行っていた。体が硬く、バランス感覚をうまくとれる方ではなかったので、他のスポーツ同様、自己流で上達せず、雰囲気を楽しむ程度であった。しかし、根っからの運動好きなので下手でも緩斜面を一気にスピードを上げて滑り降りる爽快感は他のスポーツには変えられない。時折滑りたくなる。しかし、いい年になっているので怪我をしないようにと注意しなければならない。最近のスキー板やスキー靴の進化で、以前よりはコントロールしやすいようになっていた。そのおかげで何とか問題なく、頂上から一気に滑り下りる。軽井沢の街が一望できるパノラマ・コースを行く。しかし見下ろす街には雪がない。そうここは大規模な人工降雪のスキー場であった。雪があまり降らない土地であるが、低温にはなるため、人工降雪機を日本で初めて導入したスキー場である。50年近く前に開場したと聞くが、交通の便の良さから、人気の陰りのあるスキーの中では人気の高いスポットとなっている。正月休みであるため子ども連れが多くゲレンデは非常に混雑していた。3,4割はスノーボードを使う人がいる。そちらの方がおしゃれな感じだが、方向性をコントロールするのが難しいせいで交錯に気をつけなくてはならなかった。しかし、景色、気候に恵まれ、充分に楽しむことができ、久しぶりに心地のよい筋肉痛となった。

一昨年末に不整脈の治療を行った

(#81参照)。そちらの方は取り敢えず完治した。しかしいろいろ心臓の方を調べてみると今のところすぐに処置する必要はないが、経過要観察でもともとある程度の疾患があることがわかった。歳をとるといろいろな問題が生じてくる。したがって、競技スポーツなどの激しい運動は避けるようにという診断が下った。アルコール摂取についても同様である。以前よりフルマラソンに参加した

(#2、 #23、 #34、 #51参照)が、サッカーなどの心拍数の上がるスポーツはよろしくないということである。したがって、以前からの慣習であったランニングの練習をぱったりとやめた。もともと、月に100キロメートル以上は走り、マラソン大会前は月に200~300キロメートル以上走っていた。結構な運動量であった。それをやめたものだから、あきらかに運動不足になった。そこで体重が増えてきてしまった。アルコールは控えるように言われているのでカロリーの摂取量は以前と比べると減ったと思う。にもかかわらずにである。しかし、以前より体重過多であり、やはり運動は継続しなければならない。そこで不得手だが、妻の趣味のゴルフに毎週のように付き合うようになった。相変わらずのへたくそである。ゴルフを始めたのは若い頃であったが、もう少し真面目にやっていればよかったと痛感する。しかし、楽しめればいいと割り切り、友人や仕事関係の付き合いも増えた。

しかし、それだけではカバーできない。なるべく、歩くように心がけている。しかしそれでも足らない。やはり今までさぼっていたジムでの運動も加えなければならないと思っている。同じく低レベルだが、テニスも年数回はやっていた。これも増やそうと思う。健康維持のため下手でも運動を嗜めればいいと思っている。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2019.11.12

87.スイスの食堂車

この夏、予定通りモントルーを中心にしてスイス旅行をしてきた。スイスは、九州ぐらいの広さの国だが、人口は800万人で九州の1300万人の6割ぐらいである。山岳地が多いところから、観光用の鉄道がいち早く発達し、全国に鉄道網が張り巡らされている。しかし、山岳地を除くと意外と平坦な土地が多く、主要都市(チューリッヒ、ジュネーブ、ローザンヌ、バーゼル、ベルン、ルッツェルンなど)はインターシティで1時間~2時間で結ばれている。時間はとても正確で、非常に利便性が高く、居心地が良かった。鉄道網は山の中まで張り巡らされ、その奥に行くとケーブルカーやロープウェイに繋がれ、短時間で目的地に行くことができる。

モントルーを根城とし、ローザンヌ経由でほとんど毎日早朝から、建築を見に出かけ、夜の音楽イベントに間に合うように戻ってきた。モントルーは人口2万2千人程の小さな観光都市であるが、このフェスティバル中はスイス国内外からたくさんの人が集まってくる。モントルー・ジャズフェスティバルは単なる音楽祭ではなく、2週間の午後から深夜にかけての連続したお祭りであった。レマン湖の畔に各国料理の屋台はもちろんのこと、工芸品、お土産物、ファッション、2キロほど延々と仮設の店舗が続き、途中にイベント会場が点在する。昼はダンス教室やアマチュアのバンドの演奏があったり、登山列車の中でのコンサートやレマン湖上の遊覧船コンサートなどの催しがあった。メインのコンサートは夜の8時に始まり、11時すぎには終了する。その後もイベントもあり、クラブなどは深夜2時3時まで延々と続く。遠くからやってきた客はホテルに宿泊するが、多くの人達は近くの都市から鉄道や自動車でやって来ているようだ。早朝に鉄道で帰る人をよく見かけた。また市中心部の駐車場は満杯となるので、遠くの駐車場まで深夜無料バスが頻繁に走っていた。

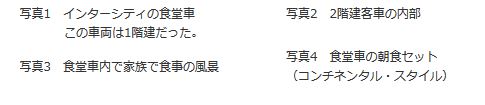

こうした忙しいスケジュールをこなせたのは列車の食堂車のおかげであった。食堂車はチューリッヒとジュネーブを結ぶ路線は、東海道新幹線の様でかなり頻繁に出て、ビジネスの路線となっている。食堂車はインターシティには必ず付いていた。2階建てになっていて、1階はビストロで軽食を出し、2階はレストランとなっている。各列車ともメニューはほとんど同じなので、すべてのものを試してみた。朝食セット、コーヒー、ワイン、つまみ、パスタ、タイカレーどれでも結構いけた。朝晩の食堂車は通勤客のサロンとなっていた。コーヒーを飲みながら、パソコンに向かったり、新聞を読んだりしている。数人で集まり、会話を楽しんだり、帰りは、ビールを飲みながら談笑していた。自動車に対抗して、鉄道の利用を促進させるためのサービス事業のようだ。どの時間でも利用できるため、忙しく動く旅人にとっては、ほんとうに便利な施設であった。物価はヨーロッパの中でも一番高い国でもあるが、そこそこのものを比較的安価で食べることができた。20年前に行った時よりは、相当に簡略化されてはいたが、車両も多くなり、とても使いやすかった。

その鉄道だが、内部空間がとても居心地良かった。インターシティ、地方支線に限らず、ゆったりとしたシート、人もまばらであった。窓が大きく、吊り広告など一切なく、どれもとても美しいインテリアであった。通勤時に立って乗っている人は100%ない。これはメトロ、バス、トラムいずれもである。何故空いているのに、運営が成り立っているのだろう?2階建であったり、多両編成だったり、ワンマン運転で、改札がなく、駅員も少なく、合理化が徹底しているのだろうと思った。日本もいつかそのようになるといいなと思った。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2019.08.31

86.高原の夏

写真:志賀高原東館山山頂海抜2000m、雲の合間に北信五山を眺む。

長野オリンピック(1998年)のアルペンスキー大回転競技のスタート地点となった。

この夏、長野県の奥志賀高原(海抜1500m)で3泊、美ヶ原高原(海抜2000m)で3泊合計6泊過ごした。都会の酷暑から逃れ、のんびりと高原で涼しく過ごそうと思った。スイス旅行から7月16日に帰ってきた後、10日間ぐらいははっきりしない天気が続いたが、その後は酷暑を迎えた。スイスのモントルーでは、日中30度前後になることもあったが、明け方は15℃になるぐらいなので、朝晩は快適であった。但し、多くのところではエアコンはないので、昼間は暑く感じることが多かった。それに比して、東京の暑さは別格であった。35℃近くなり、湿度も高く、コンクリートやアスファルトからの照り返しがきつく、都市のヒートアイランド現象のため夜になっても、気温はあまり下がらない。エアコンをつけて寝る毎日であった。海抜が100m高くなると0.6度低くなるといわれている。海抜1500mだと9℃、海抜2000mだと12度下がることになる。美ヶ原高原の王が頭ホテルに問い合わせると最低気温は15℃以下、最高気温は20℃~22℃だといわれた。暑くも寒くもないちょうどいい気候だ。ということでこの夏休みは高原への旅行となった。

奥志賀高原に行く前に久しぶりに苗場に立ち寄った。以前設計した31年前に完成したリゾート集合住宅が、今どのようになっているかを知りたかったためである。大きな丸窓からゲレンデを見下ろせる吹き抜けのあるメゾネットであったが、10数年前オーナーが変わり、会員制のリゾートホテルの施設となった。その中でも勧誘のための目玉施設となっていた。しかしその会社も倒産・再生となり、今はあまり使われていないようだ。隣のホテルの同世代のオーナーは、建設時にいろいろ相談したことがあったので、行けば彼に会えて、いろいろ聞けるかなとも期待してのことであった。川辺に近いテラスに人がいた。ホテルの宿泊客と勘違いしたためか、私を見ると「こんにちわ!」と声を掛けてくれた、声を聞いたら、すぐに彼であることが分かった。その顔をみるとむかしの面影は残っているが、さすがにお互いに年をとったなという感じではあった。30代前半に大手コンピュータ会社勤めから一念発起して、当時のスキーブーム真只中に開業した人である。今でもホテル業を営みながら、シーズンオフには精力的に自転車などの運動を行い、次の日はゴルフの試合に出かけると言っていた。リゾート集合住宅はどうなっているのか聞いてみた。維持費がかかるので、普段は閉じているが、冬はスキースクールの宿舎、夏も特定の人には貸しているようだ。苗場での夏の有名なイベント、フジロック・フェスティバルの時も使われていたようだ。見ると一部窓が開いていた。少し安心した。海抜約900mの場所は軽井沢と同じぐらいの高さである。しかし、ここでも近年、夏期エアコンは必要になることが多いそうだ。

奥志賀高原では、毎日晴れた。麓の中野市では連日30度を超える暑さであったが、こちらでは最高気温は25℃前後 で快適に過ごせた。美ヶ原高原では、折しも台風が西日本を直撃していたこともあって、ずーっと霧のかかったようになり、冬に訪れた時とは違って全く景色の見えない世界でほとんど陽は差さず、雲の中にいるような状態であった。しかも平地よりも風は激しい音を立てて吹く。露天風呂をアルミサッシで囲んでいる意味がよくわかった。高原は晴れていればいいけれど、このようなリスクを生じてしまう。

帰りは富士山のふもとにある富士ヶ嶺高原別荘地に寄ってみた。だいぶ前から自分の別荘を計画していた土地があった。いろいろな事情があって見合わせていたのだが、数年前コンパクトな妙案が浮かんだ。

(ヤチダヨリ24「立体最小限別荘の夢」参照)海抜約1000mである。東京から80キロメートル程なので車で空いていれば1時間半ぐらいで楽に行ける。妻は難色を示すのだが、事務所の福利厚生施設としてつくり、時としてテンポラリーな仕事場として使えるのもいいかなと思っている。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2019.06.30

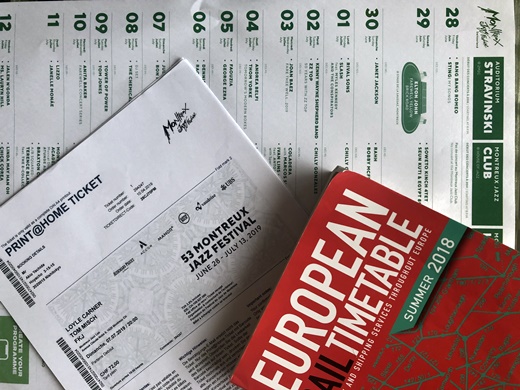

85.モントルー・ジャズフェスティバル

この6月29日より7月16日までスイスに行く予定である。スイスには、今まで1981年、1997年、1998年と3回行ってきたが、21年ぶりの旅行である。1981年は、ヨーロッパ建築旅行の途中でデンマークの王立美術アカデミーに留学していた友人とフィレンツェで建築修行をしている友人のところへ行く途中によった。大柄の男2人でモーリス・ミニの小さな車体に体を折りたたみ、途中アウトバーンでタイヤがバーストするなどのアクシデントがあったが、珍道中の二人旅であった。コルビュジェのロンシャン教会やドルナッハにあるシュタイナー学校の総本山「ゲーテアヌム」などを見て、アルプスのトンネルを越え、ティチーノ州にあるマリオ・ボッタの住宅などを見学してイタリアに渡った。1997年は久しぶりのヨーロッパ建築旅行でフランス、オランダ、ドイツ、スイスへとまわり、当時話題となった建築を見て回った。スイスではP.ズントー、ギゴン&ゴヤー、ヘルツォーク&D.ムーロンを見た。そこでは独特のミニマリズム志向に共感を覚えた。スイスの建築家の仕事に興味を持ったので、1998年、前半は単身で行き、レンタカーを借り、P.ズントーのブレゲンツの美術館やバルスの温泉施設などを見て、後半は妻とグリンデルワルドやツェルマットなどの観光スポットを訪れた。

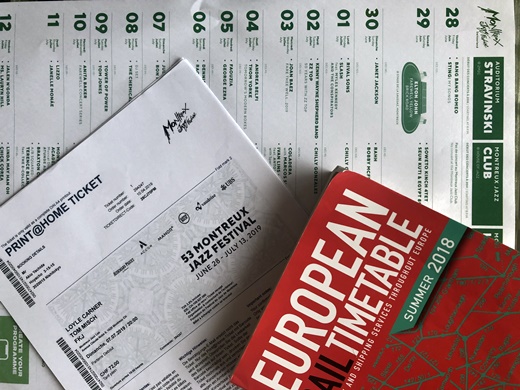

しかし、今回のメインの目的は、学生時代から行きたかったモントルーのジャズフェスティバルを見に行くことである。ジャズフェスと言ってもジャズは一部であり、ポップスやヒップホップやワールド・ミュージックなど音楽のジャンルの幅はとても広い。メインは20時スタートの3つのホールで行われるコンサート(スタンディングが半分以上)だが、昼から各所でいろいろなコンサートやイベントも行われる。レマン湖の船上でのコンサートや列車でのコンサートなどもある。6月29日から7月14日まで約2週間にわたってイベントが繰り広げられる。

溜まりに溜まったクレジットカードによる航空会社のマイレージを使い(ビジネスクラスのチケットを取るのは非常に難しい)、開催の11か月前にフライト・チケットを手に入れた。これで予定が定まった。フェスティバル開催中、ホテル代は高騰し、予約も取り難いといわれるので、これも数少ないリーズナブルな宿泊先を予約することにした。フェスティバルの中心の会場になるカジノ(中にあのクイーンがつかったスタジオQUEEN STUDIO EXPERIENCEもある)から100mぐらいの好位置にある1865年開業の歴史あるホテルである。モントルー駅からも徒歩8分ぐらいの便利なところをおさえることができた。

また、スイス・トラベルパスを購入すると、1等料金や特急料金が含まれ、湖船、バス、市内交通を含めてフリーパスになる。また、全国400ヶ所以上ある博物館、美術館も無料となる。連続15日のパスを買うことにした。スイスは、九州と同じくらいの広さで、鉄道も発達しているので、モントルーのホテルを根城にして、朝から20時までは鉄道を使い、いろいろこの21年間の間に新しくできた建築、未だ見ていない建築や景勝地を見ようと思っている。スイスは食堂車がまだ多く残っており、97年の旅行の時も愛用したが、行き帰りの車中の食堂車で休憩しながら食事し、忙しい毎日を過ごすことになるだろう。

旅行後は、建築、音楽、B級グルメ、鉄道、景勝地巡りなど多方面に欲張ったプログラムをテーマ別に紹介してゆきたいと思う。これから先にはもうないであろうと思われる一世一代のひとり旅である。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2019.05.31

84.15年ぶりの留守番パーティ

我が家は完成して26年が過ぎた。完成当初、私達夫婦は別行動をとることが多かったため、家族が旅行で出かけ、一人で留守番をしている時にパーティするいわゆる「留守番パーティ」を催行していた。ここしばらくは、私も運転手や旅行案内人を兼ねて同行することになり「留守番パーティ」はお休みであった。この10連休中に妻が義母、義妹と泊まりがけで3人出かけることになり、久しぶりに「留守番パーティ」を開けることになった。実に15年ぶりである。11時から開催とした。というのは、太陽が南中する12時前がトップライトからの太陽光がとても美しく内部空間を照らし出すためである。大方の来客は14時前後到着であろうと思った。50人位にはなりそうだ。6時起床。留守番のさなか、会場を一人で設営する。家の中の椅子テーブルを集める、昨日事務所から持ち出した椅子やテーブルを加え、4~50脚ぐらいを集めた。

8時には、わが事務所のシェフKさん登場。会場設営の相談後、一緒に車で近くの市場に行く。東京青果市場北支部というセリを行う市場の隣にある市場である。プロから一般人まで買うことができる。青果、肉、魚、食品関連のありとあらゆるものが揃っている。モノが新鮮でスーパーにはないものも多い。しかも、市価の半値以下のものが多い。取り急ぎ、よさそうなものを選び帰る。天候が怪しくなってきた。雨もポツリポツリと降ってきた。天気予報では30%確率であったが・・・・。まあしょうがない。開催時に降らないことを祈る。

11時に事務所の新人1名、オープンデスクに来た大学生2名、かつて教えたことのある大学院生2名が訪れてきた。かつての教え子でいつもイベントのお手伝いをしてくれるOさん。いずれも女性で、男性シェフを司令塔として料理の準備のお手伝いをお願いする。それと現スタッフの男女1名ずつ加わった。11時半ごろになると陽がさしてきて、ファーっとメインの居間の空間が明るくなる。みんなを集めて、何故こうしたか、どうやってできたかなどの説明をする。絶好の時間であったのでちょうどいい解説の場となった。

大方の来客は14時前後に到着予定であった。事務所のOB・OGがベースだが、日頃お世話になっていて、親しくさせていただいている方が次々に来て賑やかになる。久しぶりに会うという人、それぞれ、直接は知らなくても、共通の友人がいて話が盛り上がる。建築設計の関係者が多いため、予想通りの状態にその世界の狭さも改めて感じた。

医院を併設しており、少しずつ手入れをしていたため、外見上は26年の月日を得た感じはしない。中庭のデッキは外部のため26年の月日は大分くたびれたものになっていたが、ごく最近張り替えた。汚れも付いてないため絶好の屋外のリビングルームとなった。それぞれの人達、我が家の空間も非日常を味わうことができた。おかげさまで一日中爽やかな晴れの日となった。旧スタッフの子供たちも大喜びで、総勢60人近くになった。とても素晴らしい交流の場となった。

建築家のNさんがピアノとアンプがありますかという問い合わせがあった。そういえば、クラビノーバという電子ピアノはあるし、最近練習用に小型のギターアンプも買っていた。

以前パーティで好評だったので、ご夫婦で3曲演奏するといわれたので、是非とお願いした。パーティも佳境になった頃、演奏は始まった。Nさんは以前ブラジルでのお仕事をしていたため、ボサノバの名曲を演奏していただいた。アンプは使ったけれどもアコースティックなので音もほどよい大きさである。翌日隣の家の人に念のため聞いたら、気づいてはいなかった。我が家で生演奏とは思いもよらなかったが、良い雰囲気であった。リクエストにこたえてKさんも美声を披露した。

翌々日、妻に報告する。参加人数を聞いてびっくりする。その割合に汚れもないし、変化がないことに感心していた。ピアノも役に立って良かったという。しかし、「これで最後ね」と言う。でも、とても楽しかったので、「また、やるぞ!」と心の中でつぶやいた。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2019.03.31

83.スーパースターの終焉

野球ファンにとって1月は自主トレ中で話題が何もない月である。開幕戦が待ち遠しく感じていた。そこにメジャーリーグの開幕戦が東京ドームで3月20日、3月21日に行われ、チケットの抽選が開始されるとの情報が入った。対戦カードはオークランド・アスレチックスvsシアトル・マリナーズである。マリナーズには、イチローがマイナーに所属だが、まだ現役でいる。また、お正月には、菊池雄星の入団が報じられていたところであった。ひょっとしたら、二人の雄姿が見られるのかなと期待した。早速応募した。いい席が入手できた。野球好きを誘って観戦することにした。直前の情報では2試合ともイチローはスタメン出場し、2戦目には菊池雄星が先発出場することが伝わっていた。期待は膨らんだ。第2戦目、 菊池雄星が先発し、イチローはやはりスタメンであった。試合開始の直後にイチローがこの試合限りで引退となり、試合後、記者会見を開くという情報が入った。

1974年10月14日大学の授業は自主休講し、長島茂雄の最後の雄姿を見ようと後楽園球場に駆け付けた。アンチ巨人で過ごしてきた私にとって、長島茂雄は宿敵であった。チャンスにめっぽう強く、ここで打たないでほしいという場面では、いつも打つぞ打つぞと構えて、巨人ファンの願いをかなえるタイムリー・ヒットを打っていた。その宿敵も最後となると少しさびしい気分になり、一目見に行こうと12:00からスタートのダブルヘッダーを観戦した。優勝が決まっていた中日との消化試合であった。ヒット2本と通算444号本塁打で猛打賞。巨人が勝った。第2試合の合間、予定にはなかったらしいが、長島がグランドに出て、直接ファンにあいさつするといい、外野席まで歩きだした。スタンドから「ナガシマ!」の大歓声、言葉にならぬ涙声と叫びが飛び交い、異様な雰囲気となった。そして、第2試合もヒットを打ち、デーゲーム2試合が終了した。「私は今日ここに引退しますが、わが巨人軍は永久に不滅です!」甲高い声をさらに張り上げたとき、球場だけではなく、テレビ中継で見守った全国の野球ファンが涙を流した。

2019年3月21日、試合開始後、球場にいる多くのファンは「イチローは今夜限りだ」という情報を察知していた。打席ごと、大変な声援であった。ちょっと前まで、まさか今日が引退試合になるとは誰も思っていなかった。残念ながらアスレチックスに同点された後の8回、4打席目が凡打に終わり、その次の回の守備の段階で交代となる。せめてマリナーズの勝利で終わって欲しいと願う。9回過ぎても同点のままであった。メジャーリーグは引き分けの規定がない。決着が決まるまでエンドレスである。終電時間がそろそろ気になる。12回表マリナーズの攻撃。1死満塁ゴロで1点が入る。その裏のアスレチックスの攻撃が終わり、決着がついたのは11時を回っていた。イチロー選手最後の姿を見ようと誰もが登場を待った。報道陣がダグアウトの前に集結している。イチローコールが何度も湧き上がる。しかしなかなか出てこない。そうしているうちに終電のタイムリミットが近づいてきた。帰る人も出てくる。しびれを切らして観客のウエーブが何回も周回する。盛り上がる。30分ぐらい経過して登場してきた。そこで45年前の光景が思い浮かんできた。外野に出向いたとき長嶋は泣き始め、タオルで何度も顔を覆ったが、イチローは淡々と爽やかな笑顔で回っていた。気がついたら、早い休日の終電は終わっていた。

奇しくも、昭和と平成のスーパースターの最後の場面を目撃することができた。昭和の時代を象徴する記憶に残る感性のナガシマと修行僧のような日頃の積み重ねとシンキングベースボールを遂行したイチローとは全く対照的であった。激動の時代を進んでいたのが昭和であったが、平成もバブル崩壊→失われた20年→リーマンショックの激動の時代であったともいえる。しかし、数量的に劇変を生じた昭和に比べて、平成時代は穏やかであったともいえる(世界的に見ると別だが)。次の時代はどのように変化するのだろう。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2019.01.31

82.王が頭の正月

写真:王が頭ホテルの露天風呂から八ヶ岳連峰からの日の出を見る。

右手に富士山。

昨年一昨年と2年連続で正月にオーストラリアに行っていた。時差が少なく、フライトも7時間ぐらいで無理をせず行けて、季節が逆転して楽しかったからだが、今年の正月は一転おとなしく長野県美ヶ原高原にある王が頭というところで過ごした。美ヶ原高原は長野の中央部にあり、北アルプス、八ヶ岳に挟まれる2000mの大地にある。その最頂部に位置する王が頭ホテルに3泊した。海抜2034mの高原の頂部にあるため、雲海を見渡す事のできるホテルとして有名で、初秋の頃は雲上の見晴らしが絶景だといわれる。ここは、日本の中央部にある主な高山のすべてを見ることができる。特に冬はクリアに見渡せるシーズンだ。長野県のシンボルである浅間山から、すぐそばに八ヶ岳連峰、その南側にはるかに遠く、富士山の美しいコニーデが見える。さらに南側に、日本第2位の高峰の北岳のある南アルプス(赤石山脈)が続く。さらに西側に目をやると、木曽駒ケ岳のある中央アルプス、そして御嶽山、乗鞍岳が見え、穂高連峰、槍ヶ岳のある北アルプスへと続く。遠くに立山連峰も見える。さらに白馬岳、妙高山、黒姫山、白根山などが顔を出し、日本の名峰の多くを一度に見ることができる最高のポイントなのである。

新宿から特急あずさに乗り3時間で松本到着。マイカーは入れないので、ホテルの送迎バスで山道を揺られながら1時間10分ぐらいで到着した。創業は昭和28年(1953年)のホテルだが、当初は山小屋であった。TVなどの電波塔が建てられるようになり、電力を供給するために道路が整備され、地中埋設のインフラが整った。そのため電気と揚水による水が確保されるようになり、増改築を繰り返して、ホテルとしての営業を続けている。国定公園であるため新規の建築は不可能となっている。したがって宿泊施設はこの周辺ではここのみとなっている。

この美ヶ原高原は標高2000mの草原である。その草原を利用し、平安の昔から馬の放牧が行なわれていた。現在では400haの広大な牧場になっており、5月下旬?10月中旬にホルスタインを主体に牛約400頭、馬十数頭が放牧されている。美ヶ原牧場は110年以上の歴史ある牧場だ。その季節は、高原の清々しい自然の中で草を食んでいる牛たちの姿を見ることができ、心和むそうだ。種付け用の雄牛以外は、すべて雌牛で一番多いのがホルスタイン種で牧場から帰った牛は子牛を産み、牛乳を生産する重要な役割を担っている。牧柵の外から牛馬を眺めながら、パノラミックな高山の峰々を遠望できる絶好のハイキングコースとなる。牛達は冬の間は各畜産農家に戻る。スノーシューを履いて高原をガイドの方に案内してもらった。

松本在住のネイチャー・ガイドの方にスノーシューはき方、脱ぎ方、歩き方から教えてもらう。もともと、この地帯は、森林限界に生息するダケカンバが密生していたが、放牧地の利用で伐採され、今では牧草と共に高原に真っ赤な絨毯を敷き詰めたようなレンゲツツジが6月下旬~7月上旬に咲くそうだ。高原を代表する花となっている。近年ではササに侵食されつつあるらしい。雪に動物の足跡が点在する。これは鹿、あれは兎その天敵の狐などと教えてもらう。狼などの天敵の減少で近年は鹿が増えているそうだ。霧が低温で氷結し、木々に漂着した霧氷もできたてのものを見た。写真に撮る。アイフォンのシャッターを押すための右手が凍てつき、刺すような痛さになる。ホテルでは、スライドレクチャー、星空観察会もあり、屋久島や久住高原で楽しんだ自然観察を十二分に堪能できる。今回は3連泊したため、朝日、夕日共曇りから晴れ間、晴れ間、雲ひとつない快晴とありとあらゆる天気のなかで自然を楽しむことができた。

部屋の世話をしてくれた女性は、厳冬期をここで働き、春~夏~秋は立山連峰の山小屋で働いているそうだ。山が好きで時おり周辺の山登りもする。自然が生んだ絶景の中で暮らす。素晴らしい生活だなと思った。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可

2018.10.31

81.入院生活から得るもの

何かの記事で坪田譲治のことが書いてあった。「ツボタ?どこかで聞いた名前だなあ」と思った。19歳の時、北海道一周一人旅、当時流行っていたリュック担いで周る「カニ族」で出会った人に坪田さんという人がいた。たしか知床半島のたもとの羅臼から尾岱沼などを経て、標茶という駅まで一緒だった。48年前のことである。私は大学に入りたて、彼は大学4年生で大学新聞の編集長であった。そして翌年に新聞社の就職が決まっていた。物静かで知性的で優しく、なにより物知りであった。私は哲学者ようであり、なにか達観した彼に興味を持ち、彼を頼ってコバンザメのように2,3日行動を共にした。東京に戻った後、彼の下宿にお邪魔し、ジャズ談義をしたのも憶えている。

懐かしいと思った。名前は当時日本社会党の委員長であった成田知巳氏と同じ読みだといっていた。そうだ坪田知己さんだ。彼は何をしているだろうか?早速ネットで調べてみた。坪田知己さんはすぐに見つかった。年齢や経歴からその人に間違いないと思った。大手新聞の記者で菊池寛賞を受賞し、その新聞の電子版を立ち上げ、その後大学教授も兼任しながら活躍されたようで、現在はいろいろなところで文章術を教えておられるようだ。このコラムを書くのに参考になるかもしれないと思い、著書の「21世紀の共感文章術」という本をアマゾンで注文した。

カテーテル・アブレーションという手術を行うことになった。不整脈の根本を治すため、静脈からカテーテルを入れて、心臓内部の不整脈の原因となっている部分を低温処理するものである。木曜日入院で、金曜日手術、本来なら、4日目で退院なのだが、4日目は日曜日で休日なので、1日長く月曜退院の、4泊5日となった。短期間だが、入院生活の体験であり、それをなにか楽しむことはできないかとポジティブ考えようとした。そこで、その手術を体験した何人かの人から話を聞いた。「大丈夫ですよ。気が付いたら終わっていたという感じです。」と。とはいっても心臓の手術であるので一歩間違えると大変なことになるという不安があった。だんだん気が重くなっていくが、時間は過ぎて行く。終わって気が付いたらベッドの中にいるという状態に早くなれと祈った。

手術は予定通り無事終わった。妻や兄や事務所にそのことをベッドの中からメールした。翌日、今や仕事の片腕であるK君がお見舞いがてら、本や雑誌を持ってきてくれた。その中に頼んでいた「21世紀の共感文章術」があった。本を読み始める。さすがに編集のプロ中のプロの方の本であるので、手際良くわかりやすく書いてあり、速くあっという間に読めた。そこには文章つくりの彼の掟が明示されている。こちらが心がけているものも多いのだが、根本的に私が間違っていたものもあった。結論を早く、明快に示すことが重要だと書いてある。もし文章の添削で坪田さんの手に掛かったら、多分、このコラムも真っ赤になってしまうことだろうと思った。連絡を取ってみたいが、いきなりはなんとなくはばかってしまう。私のことなど憶えていないかもしれない。多分憶えていないだろう。そんな気持ちになった。

いま自分の設計してきた集合住宅について自費出版としてまとめている。構想を練り、編集者Iさんにも相談して、作業を行っているが、なるべく自分のメッセージを分かりやすく伝えることが重要だと思う。坪田さんの文章作成の掟を参考にしよう。本ができたら、彼に連絡をし、会ってみたい。それができるレベルの文章ができたらいいのだが・・・。

Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可